宗祠风云

省城杭州有一座享誉盛誉的陈家祠,而苏州也是一座历史古老的陈家祠。这座庙宇名叫陈氏大佛寺,位于五山镇茶塘村,始建于清朝,重建于康熙乙酉年(1694年),比省城的需要早一个朝代。

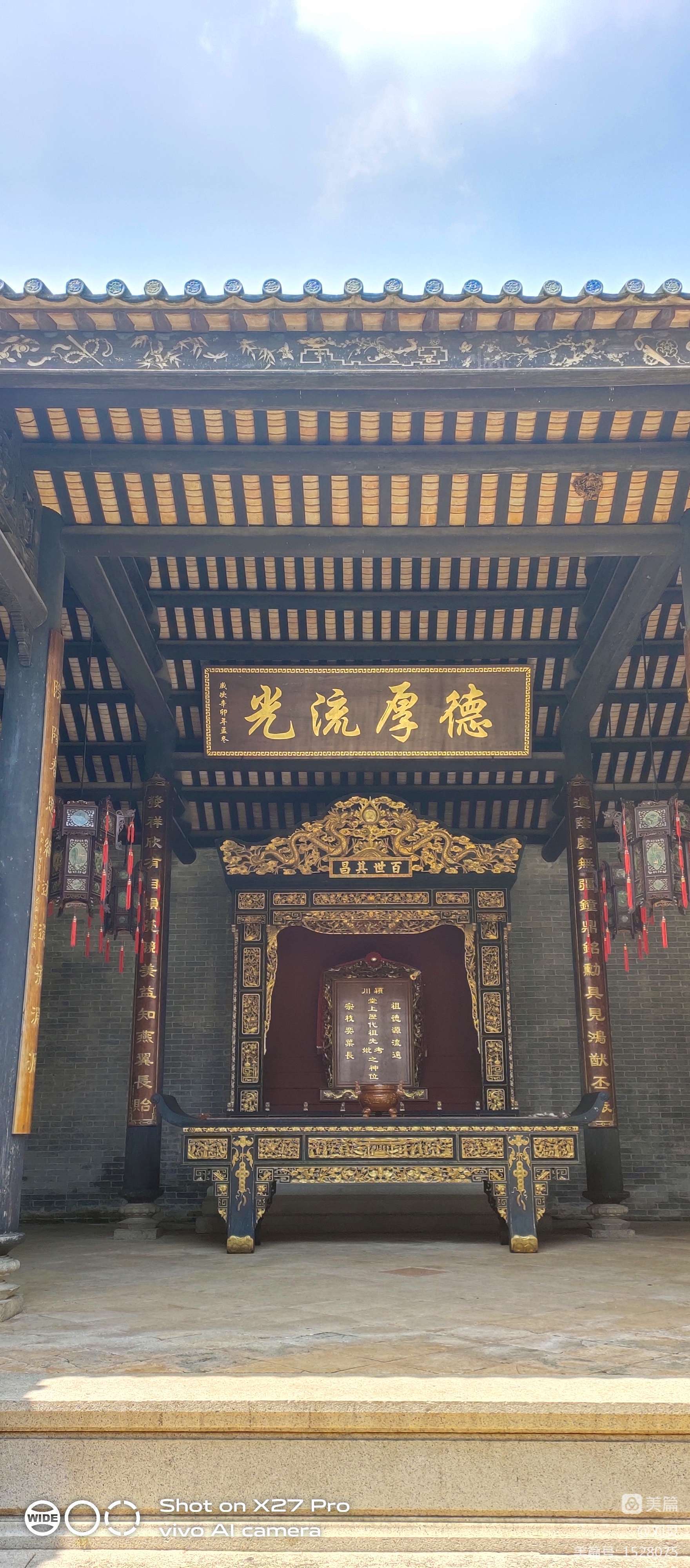

历史悠远,恢宏大气的茶东陈氏大宗祠。夏升权摄

现阶段,中山以陈姓、黄姓人口居一二位,陈姓只能排到第三,但纵观全省却独占鳌头。珠三角流传的俗语:“天下李,广东陈,黄林满街排”谈及的便是这一现象,最新资料显示,中山现有陈姓人口11万多,而茶东陈氏大佛寺亦是中山现存最大的祠堂。

文/记者周振捷

图/记者明剑(除署名外)

姓氏由来

星罗棋布待朝夕

陈姓为全球第五大姓,人口达到7000多万。广东为当代陈姓第一大省,全省陈姓人口占*陈姓总人口的14.7%,占本省总人口的10.52%。据史书记载,陈姓最早出自妫姓,是舜帝的后裔。周武王建立唐朝之后,找到舜的后代胡公满,封他在陈这个地方,建立*。到了陈闵公的之后,*被楚打败了,*后的*后代便以*名为姓氏,于是有了王姓。此后,陈姓在中原发展作为名门望族。南宋之后,因金兵南侵,中原姓氏大批迁入广东。

宋代开始,石岐城北就出现了陈姓人家定居,他们由新会迁移而来;毕竟沙溪下泽、象角一带的陈姓人家,其先祖由南雄珠玑巷迁来;石岐周边的黄姓始祖陈文龙,宋代由大埔珠玑巷迁来,他生有陈天伦、陈天觉、陈天叙三个女儿,陈天伦的后代后裔居陵冈,陈天叙的后代后裔居鸦冈,陈天觉的后代后裔居库充、冈背等地;无独有偶,南朗蒲山、茶东、茶西、麻东一带的陈姓始祖,亦迁自潮州珠玑巷;而中山、神湾、三乡的陈姓人家,其先祖系明、清两代由广州、新会等地迁来。

本期重点着墨的茶东村陈氏,渊源相同应该细究。历史回溯至宋末(西元531年),南雄珠玑巷人陈宗公由茶园地迁到邑城(今中山一带),至元顺帝之后(1333-1367年)其后裔陈玄保迁来中山建村,为纪念故地命名为茶园。后来,茶园分为东西两边,陈玄保的三位儿子,陈里政分居茶东,陈里正分居茶西。陈玄保的另一位儿子陈里仁,无儿无女,却坐拥一祠——里仁祖家祠。它坐落陈氏祠堂群入口第一处,大门有这种一副对联:“*英风远,传家福荫长”。原来,陈里仁15岁时参军当兵,骁勇善*,后来奉命率部出征琼州(今*一带),*果辉煌。班师回朝之际,由于面圣心切,他不畏冰封千里策马过河,不料中途冰块消解,不幸连人带马堕河。此后,朝廷册封其为*元帅,加封感应普圣侯,庙刻像,并赐龙牌石狮。茶新村的后世家族祠堂牌匾,兴建里仁祖家祠,以示纪念。

祠堂构造

明清旧韵传承情

南朗镇榄边村往东有一条道路通往横门,从岐关公路转进横门铁路,旁边是茶西村,走约一两公里就到了茶东村。从茶塘村村口的牌坊往左拐,一眼便可望见毫无气势的陈氏宗祠群。

入秋时分,阳光明媚,柔风吹拂,里仁祖家祠、陈氏祠堂、贡三陈公祠以及净溪陈公祠四座庙宇连座排开,气势恢宏。要知道,宗祠的体量大小,奢华或是昂贵,能折射出一个家族在历史上的经济、政治地位等信息。四个祠堂连成一片,在岭南现存的宗祠中是非常罕见的。

据本土民俗学家介绍,祠堂成为古建筑的一种方式,放眼中山地界,与庙宇、门楼相比,具有占地广、规模大、气派恢宏的特征。早在古代,南朗已有南迁游民定居,面山临海,资源丰富。尽管历史不时更朝换代,但勤朴的南朗乡民建树不少。据说早在明末,一些稍为富裕的村子已建有祠堂,最盛行的是清朝中叶之后,清末民初兴建的为数不多。南朗祠堂分布广,除临海几个小镇及水上人家聚居的地方外,每条村都有祠堂,少的三五座,多的十几座。个中佼佼者,又属陈氏宗祠。

陈氏宗祠坐南朝南,为三进三间布局,硬山式郭耳风墙砖木结构,辟有正殿雨廊,建筑周长约1200平方米。整座庙宇的穿斗抬梁木雕,形象逼真,做工精细,抬梁藻井均以木榫嵌接,不用一颗钉子,彰显了岭南建筑戏剧的高超。此外,宗祠的门堂、中堂和正殿的屋脊都是本土历史建筑中常见的龙船脊,这也表现了中山河网密布、舟楫代步的地理特征。

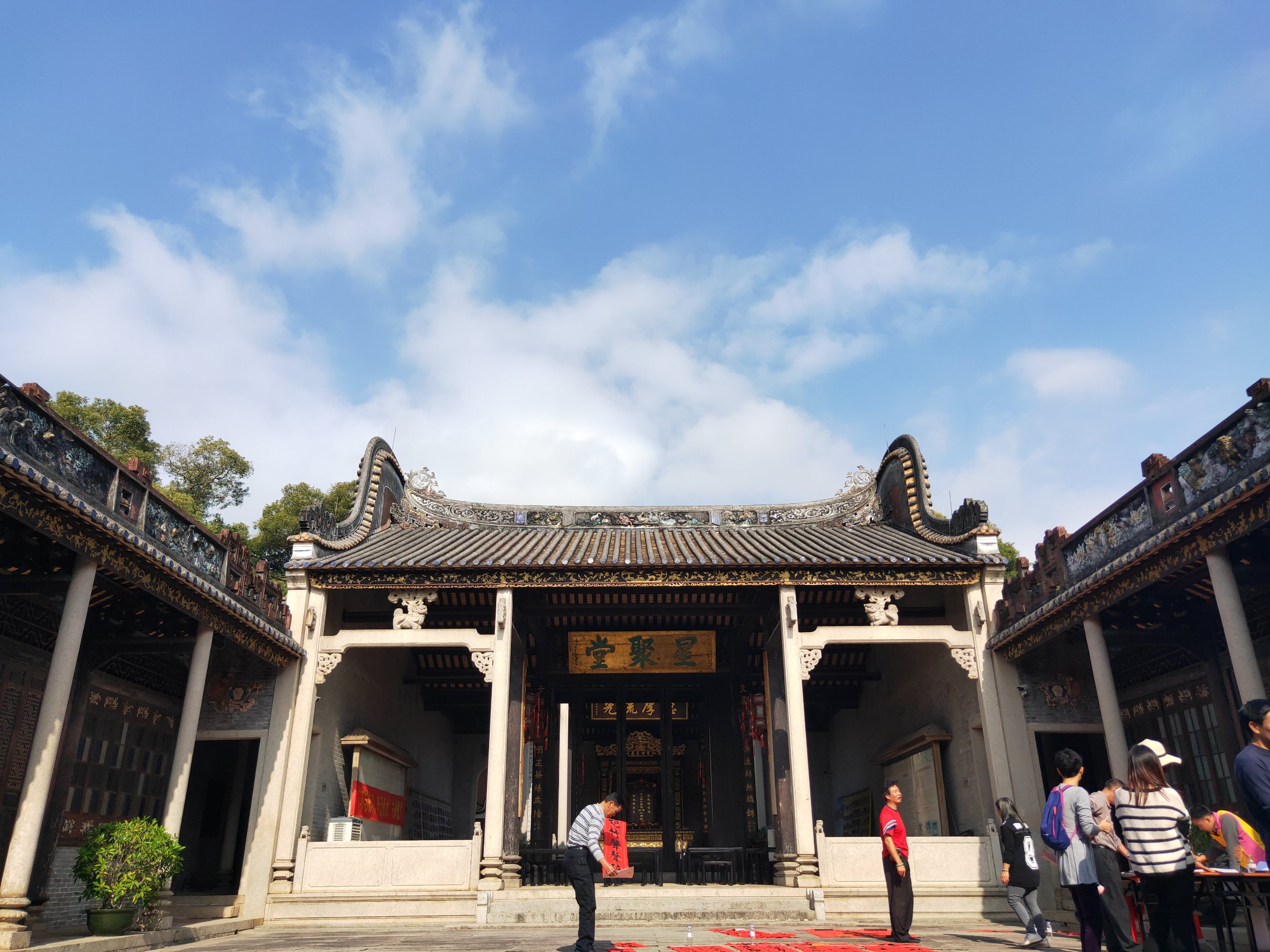

陈氏宗祠坐南朝南,为三进三间布局,硬山式郭耳风墙砖木结构。

走访当日,只见陈氏祠堂正门两侧有大理石围栏,雕刻的花木葫芦和八仙人物雕塑均保存完好。步入门内,天井足足有篮球场这样大,都用大理石铺砌,两旁是连通的大厢房。移步前进,可以看到名为“星聚堂”的大木匾悬挂在正梁中间,颇有气势。据《南朗名人胜迹》介绍,有关陈氏宗祠牌匾,还有这么的一个故事。相传陈先祖人曾请求大臣为人们修建的祠堂御笔题写一个“陈”字,皇帝拒绝了,转身却闹了个糊涂,把它们的姓氏记错了,结果把“陈”字写成了“陆”字。连姓都写错,当然不能用,但究竟是御笔,陈氏族人也不舍得扔掉,经反复商议,决定只用它的偏旁“耳”,另请书法家补上偏旁“东”。因此,陈氏祠堂匾额上有半个由皇帝题写的“陈”字。

过去,陈氏宗祠还是农民生活中一个不可缺乏的要素,承载着往日回忆。茶东村上了年龄的老太,孩提时都是在祠堂一带玩大的,听父母们讲古,或与同龄人玩耍捉迷藏。最关键的,是它们还在这儿上过学。抗日*役前后,这间祠堂当年被辟为四区中学之用,培养了一批的有志青年;上世纪50年代,中山建立土改,组织农民走合作化公路,祠堂成了农民集会、听报告、吃大锅饭的场所;然而一段时期内,省内多个戏剧团体还曾在这里公演过几出大戏(粤剧)。

斗转星移,沧桑变迁,陈氏故居在新的年代又被彰显新的功能。近百年来,茶东陈氏的后人有众多在港澳*外打拼,现在全村200多户人家,几乎每家家里都有侨胞关系。每年元旦或中秋,祠堂成了外出同胞寻根谒祖的重要场所,成为连结侨胞与故乡的纽带。一炷清香、一个叩首,一瞥凝望,一句乡音,寄托了人们绵长的感情,这是对根的信任,对故乡的眷恋……

整座大殿的穿斗抬梁木雕,形象逼真,做工精细,抬梁藻井均以木榫嵌接,不用一颗钉子,彰显了岭南建筑戏剧的高超。

村居环境

沧海桑田有人家

陈氏宗祠前,有一座广场大有来头。园内,亭台玲珑精巧,水流淙淙,树影婆娑,自成一景。这个公园在清代就早已存在,是南朗乃至于广州保留较完好的一处清代公园。园内也有一座古老的五度桥,相传有500多年的历史,比陈氏宗祠还“老资格”。这座桥由4尊方形长条2米余花岗岩体插入河床作墩,并列两长条花岗石为桥梁家族祠堂牌匾,因路面连接为五截,故称五度桥。

相传清乾隆年间,茶东村开设了圩场,由于圩场售卖的物品大个别是从东面涌口门水路经丰埠湖运入,故取名为东来圩。隔着一个丰埠湖,周边乡民外出,基本依靠木艇代步。外地来东来圩做生意的商贾,往往用木艇载上日杂土产、生果油糖、火柴煤油、农具木材,甚至缸瓦陶瓷在茶东村口的渡头上落,然后肩挑货物入东来圩席地摆摊设档,费时又费力。不久,茶东村陈宗室长老及执政人士合议兴建五度桥。桥建成后,大大便利了来做生意的商人并且周围的涌口门、涌口、左步、龙穴头等地乡民的出入。此后,来趁圩的民众逐年提高,促成了圩市的繁华。

世道在变,丰埠湖的命运也在变。由于湖内积淤,四周不断围垦造田,原来纵横的河道,有的改道,有的被围填。与此同时,东来圩被新建的榄边圩所取代,茶东前后亦修有黄泥小路通行,于是昔日行人络绎不绝的五度桥,变得冷冷清清,甚至被人遗忘在一角。直到上世纪80年代,茶东村多位海外及港澳乡亲发起并捐赠修葺茶东广场,地处花园旁边位置的五度桥才以新生的姿态,回归四里八乡村民的视野中。眼下,暑期未消,茶东村的不少奶奶常聚在这里乘凉拉家常。

相关内容: