晚清书论家姚孟起《字学忆参》中指出:“初学先求形似,间架为善,遑言笔妙。”怎样才算是间架为善呢?“《三龛碑》形极方严,意极灵活,与《醴泉铭》异曲同工。”此处可见,欧体在当年是间架为善的极则。姚孟起的书画观只是是是清代绘画阶段特点的全豹之一斑,从那位书论家的气度中折射出近代美术教育的一些特质。

从姚孟起的言论中可以提到,以书法为代表的唐楷在近代美术学子心中占据着重要地位。从笔者故乡潍坊一位晚清书法家在当地的影响上也可找到互证。现详细介绍一下近代潍县书画界的几个有影响力的名家。

晚清潍县有三大名人之说:文字学家、金石学家陈介祺,光绪二年(公元1876年)状元曹鸿勋,光绪29年(西元1903年)状元王寿彭。三人都善书法,在当年甚至现今的潍县大众书法圈都有较大的影响。

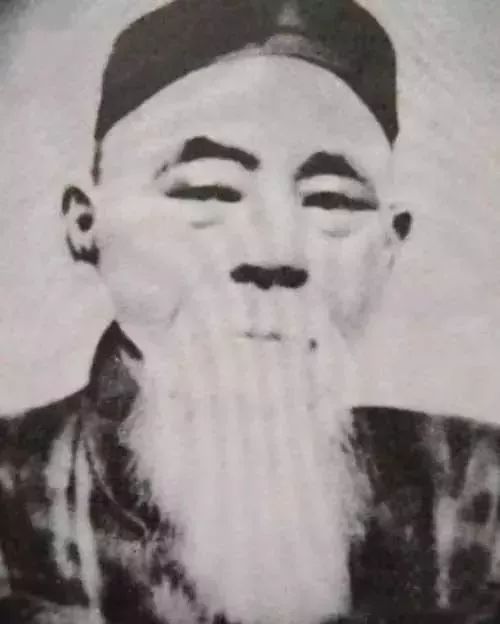

▲曹鸿勋像

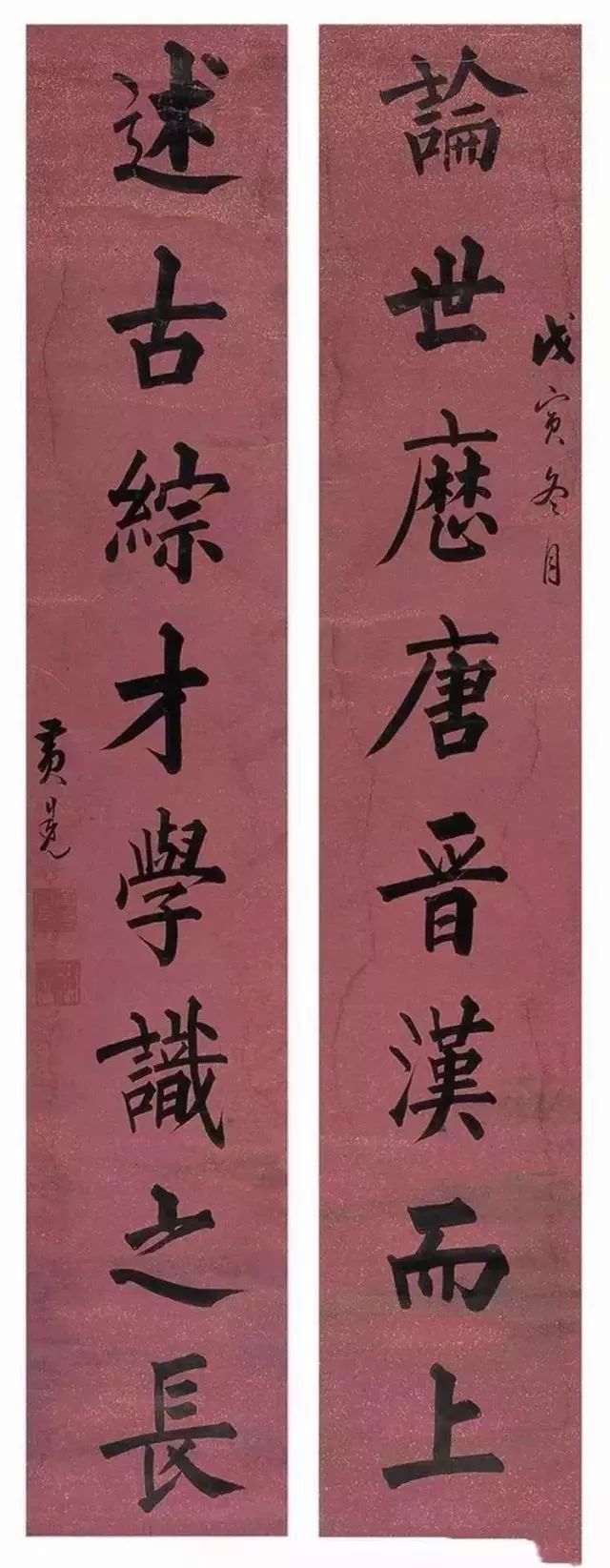

其中以陈介祺义子曹鸿勋书法影响最大。曹鸿勋(1846—1910),字仲铭,又字竹铭,号兰生,潍县西北关人。他擅长艺术,对欧、虞、褚各名家书法工夫很深。仿董其昌对联,翁同龢竟真赝不辨,为后来艺术名家。在京之后,除为东宫官员书写外,东华门、西华门、大栅栏等地都留有他的笔迹。他的遗墨在潍坊较多,匾额有隶书草书《陈氏家庙》、《岳王庙》等。

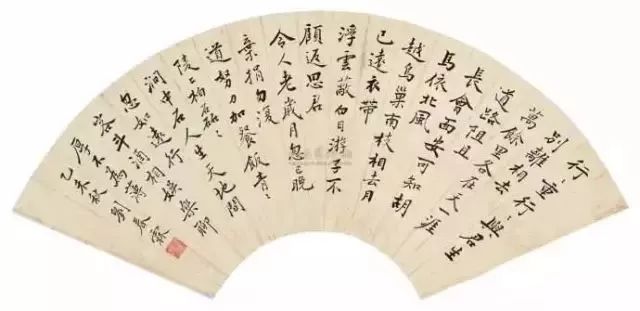

▲曹鸿勋临欧楷

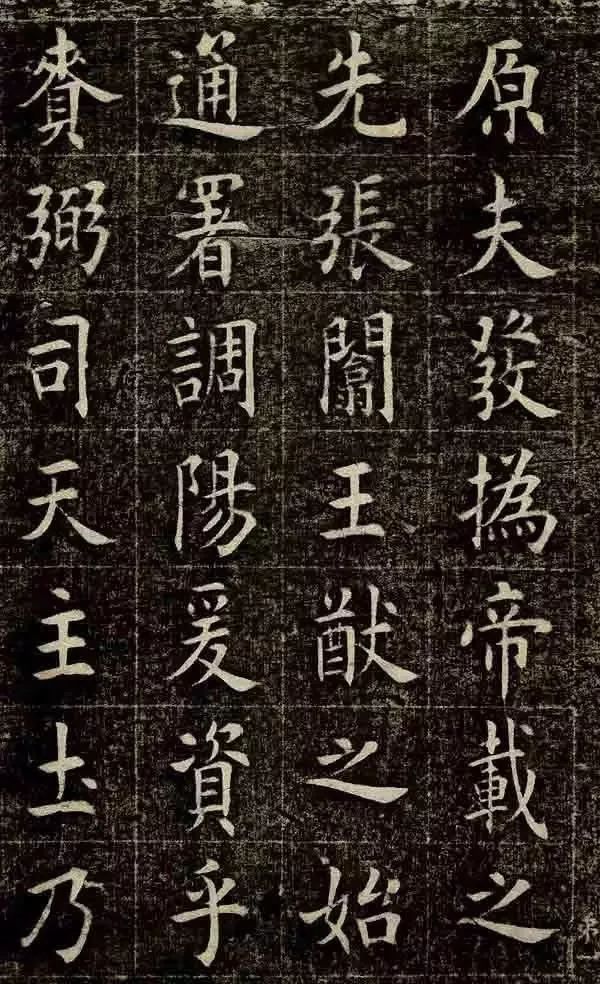

碑文有《重修观音阁碑》(卧石)、《重修玉清官碑》(也称四面碑);碑文铭有《王之翰墓志》、《孙葆田墓志》等,均为隶书草书。《十笏园记》亦其手迹。潍县人曾把曹鸿勋的书画和当地作家刘嘉颖的书法并称“北海二妙”。曹鸿勋的《四面碑》和《临九成宫醴泉铭》(上图)目前仍刻存于潍坊十笏园之内。其艺术全是书法风格,其后有王寿彭书陈恒庆跋文,全文如下:

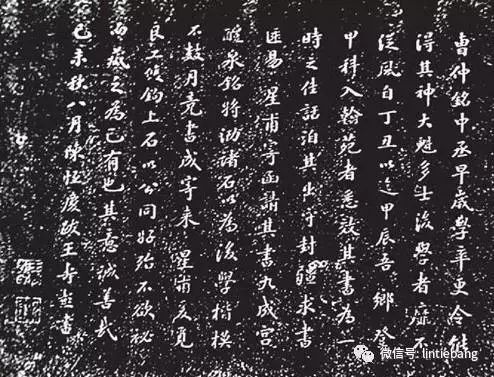

曹仲铭中丞早岁学率更令,能得其神。大魁多士,后学者靡不从风。自己未以迄辛未,吾乡登甲科入翰苑者悉效其书,为一时之佳话。洎其出守封疆,求书匪易。星甫寄函请其书《九成宫醴泉铭》,将泐诸石以为后学楷模,不数月竟书成寄来。星甫爰觅良工双钩上石,以公同好,殆不欲秘而藏之为己有也。其意诚善哉。己未秋九月陈恒庆跋、王寿彭书。

▲王寿彭书陈恒庆跋文

从这段文字可确确实实地发现欧体楷书和曹鸿勋书法对后来潍县读书人的影响之大。据河南图书馆藏清代墓葬中曹氏书丹之碑有:《宗于瀛及父亲韩氏合葬墓志》(光绪20年)、《丁宝桢墓志》(光绪30年)、《恩铭及父亲牛氏祖茔墓志》(光绪34年)。曹鸿勋的这种艺术碑刻也大都以欧体为主导风格。

黄自元《间架九十二法》也是以书法为例的行书字法总结,这发生于晚清也有着深刻的社会背景,与后*学书法教育倾向结字平正的风氛围息相关。“在清代后期,馆阁体绘画与八股文章一样,已变成读书写字之人的选修之课,普及之广匾额刻法,影响之深,远远超出原先历朝历代……从道光年间起初,科举考试中对艺术要求严格的作法愈演愈烈,同时挑剔的内容也从方法风格扩大到文字结构甚至格式规矩等各个方面。”

▲黄自元像

可见,当时儒学书法风气以馆阁体为风向标,要学而优则仕,想迈进朝堂,就应该接受馆阁体教育。“擅长此道者在科举仕途上可以大获裨益,这就不能不对广大士子考生产生很大的吸引力。”可见,科举制则是馆阁体广为科普的体制保障。这与唐代有巨大的相同处。从清代法帖统计情况看,“在大众艺术圈,颜体、赵体、欧体始终贯穿晚清。”

▲黄自元书法

由此可以看出,馆阁体“追溯他们的来源,我们看到,唐代的楷书是重要源头。”但是清人虽取法唐人,却把唐人的东西推到了一个极端,而百病皆出。正如丛文俊所说,“唐人能楷,出自科举,虽涉官用,而威严恢宏,多姿多彩。清人尚楷,原委并同,但以其尽出模仿,较其工巧,逼近雕版,遂成末流”。

然而,“逼近雕版”是宋代馆阁体的一个重要因素。这里所说的“雕版”也就是指馆阁体过于平正而造成呆板。由此可见,清代结字平正的理念实质是将古代艺术字法理论推到了一个死胡同。它的发生,对后来*学书法教育造成了巨大的妨碍。“接受过馆阁体教育的书画家通常倾向结体,尤其是楷书的结体”。但是,唐人能楷而不平庸,清人艺术出自“馆阁体的性质决定了其不管学习何人何体,最终总要居于到平正均匀、应规入矩这一不变的套路上来。”

需强调的是,平正规矩并非不可取,历代书家大都认为,对于初学书法而言,应该讲究结字平正。传宋代王羲之《书论》云:“夫字贵平正安稳。”孙过庭《书谱》:“至如初学分布,但求平正。”

但必须提到,这里所说的平正和清代馆阁化的平正是有巨大差别的。我们不妨用相对平正和绝对平正来区别二者。相对平正的字是一种点画偏旁矛盾统一的平正,整字平正的前提下不排除字内点画或偏旁之间的呼应揖让。绝对平正的字则把平正的理念利用到字的每一点画局部中。

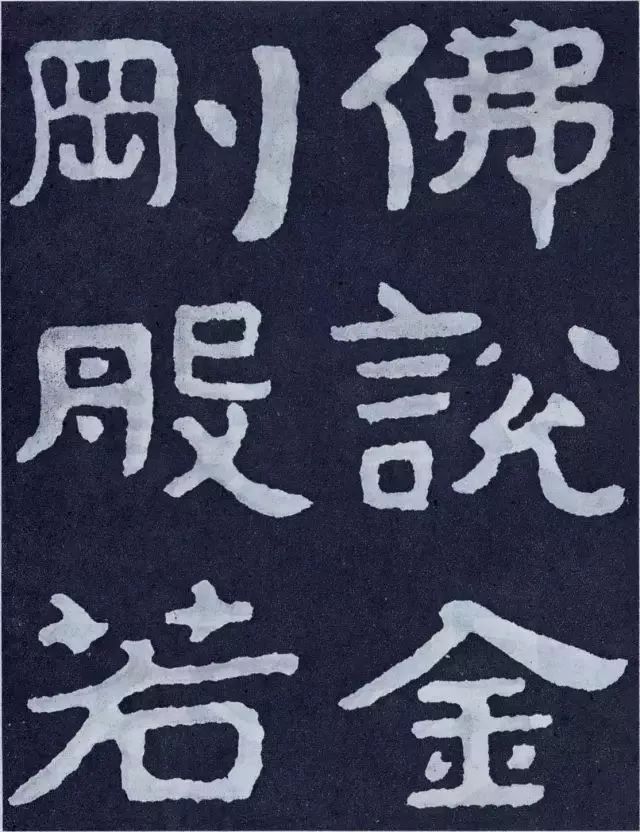

▲《泰山经石峪金刚经》

需切记的是,绝对平正和相对平正是一对相对的概念,二者之区别存在一定的联系,两者都指出平正,这就导致了书法结字平正有着模糊地带的存在。这种模糊地带存在根源于以象形为基础的汉字自身的特征:实用性与艺术性的对立统一。比如《泰山经石峪金刚经》、唐颜真卿《麻姑仙坛记》、清刘春霖《题教子图说》等虽结字平正而不呆板。

再有“馆阁体榜书除缺少个性及差异之外,往往能做到温醇儒雅,有书卷气息,亦非全无是处。”其有可取之处在于馆阁体榜书除原来用性的目的外,往往其功能与其作品风格或幅式的周围环境和谐统一。这正是原来用性与艺术性相结合所成就的一种美的典型,可以并且需要作为艺术文化研究的重要对象。

然而,馆阁体题榜是模糊地带的代表之一。对于处在这一地带的戏剧方式,应放在文化大背景下,充分考量到原来用性的一方面来看待,而不能以纯艺术的标准去追求。但是,除却这一模糊地带,绝对平正和相对平正之间又有根本的差别:有无笔势是区别两者的关键。这主要表现在用笔力度、速度、角度的节奏变化上。

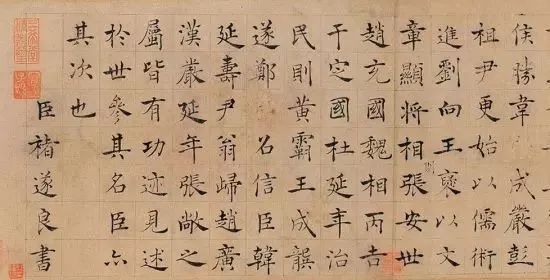

▲褚遂良书法

姜夔《续书谱》:“横斜曲直,钩环盘纡,皆以势为主。”徐无闻《褚遂良书法试论》讲到:“这种丰富多变的点画为什么无法轻易配合成和谐统一的整体而不是冲突混乱的呢?这诀窍皆在两个字:力、势。力就是笔力,也就是中间所讲的印印泥所造成的力。下笔又陡又快,行笔过程中,横画不平拖,竖画不直下,收笔利落而不粘滞。势是笔势、形势,善于用力,善于控制行笔的轻重缓急便是势。变化较多的点画就是靠这力和势统一起来的。”

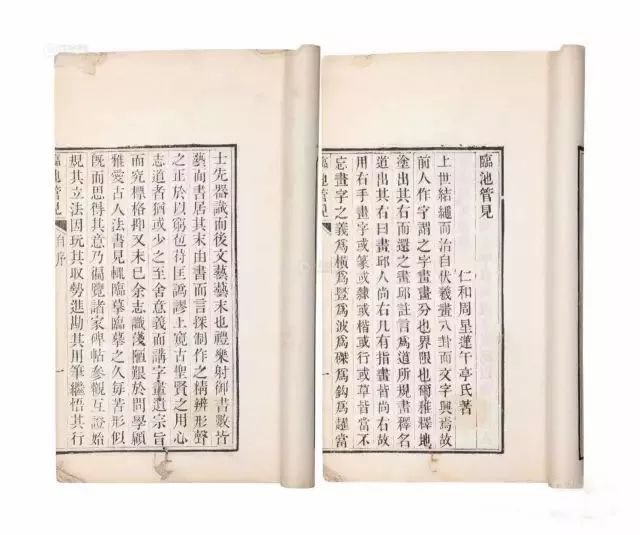

若没有笔势,则点画之间的契合关系能够反映,行笔不连贯,字就变得乏味无生气,而且会造成对笔法、墨法的忽略。绝对平正的结字法之失误正在于此。周星莲《临池管见》敏锐的强调:“古人作书遗貌取神;今人作书貌合神离……近来书生笔墨,台阁文章,偏旁布置,穷工极巧,其实只是写正体字,非真楷书也。”

▲周星莲《临池管见》

朱和羹《临池心解》指出时弊:“今人笔法且不论,试与论墨法,犹忙乎若迷矣……近世每临一家,止摹仿其笔画;毕竟用意入神全不领会。”周、朱两人确立地强调了馆阁草书不讲笔法、字无精神的特点,这没法称为写字而不能称为书法。苏惇元《论书浅语》云:“若先学结构间架,则心无二用,必不能学笔画,笔画断不能好。及间架好时,再学笔画,则又须将间架拆散矣。若两下并学匾额刻法,断然难成。”在此,苏惇元深刻地强调了后来过度重视结字必然轻视笔法的弊病,并且强调了解决办法:“初学先只讲究笔画生动有精神,间架即不整齐严禁亦不妨。点画撇捺要一一先讲究得其诀窍,写地如古帖一般,后再讲究间架结构,如笔画先已写好,再习间架,一能整稳,即成好字矣。”这一方式的实质则是首重笔法、要先学笔法。

综上所述,晚清书法教育仍然以唐楷为模范,广大师生以科举入士为目的的艺术学习决定了其选取对象的泛化,科举制度的完善和印刷条件的限制使得艺术学习者根据科举规定和导向取法。强烈的科举入士功名心促成了对唐楷结字的偏激重视和误解。过分的注重和谬误的理解所产生的弊病左右着近代中下层的绘画教育,这些问题仍然制约着20世纪的艺术教育。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号