门,人因而进出,暑热时敞开纳凉,冬寒时紧闭保暖,关上门即是私密空间。在古人万物有灵的认知中,门的种种功能获得了神秘主义和想像力的加持,成为辟邪、祈福之处,由此形成了祭祀、门神、春联、时节门俗、风水等种种习俗……从祭“门”祭“户”到祭“门神”

古人素重门户,五祀(即祭门、户、井、灶、中)中井(水)、灶(火)、中(土地)关系衣食要祭祀,但都比不上门、户双双受祭重要。《礼记》中还有“孟春之月其祀户”“孟秋之月其祀门”之说。先民们把祭祀门户与四时、五行、阴阳联系起来,表达一种遵循天地自然的世界观。

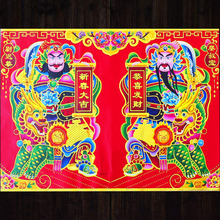

祭门户是对物的崇拜,祭门神则是对神祇的崇拜。“门神”二字最早见于唐代郑玄注释的《礼记·丧服大记》:“君释菜,礼门神也。”之后,祭祀门户的古风逐渐融入门神祭祀中。如古代皇室最遵古制,据《清史稿·礼志三》记载,岁孟春宫门外祭司户神,孟秋午门西祭司门神,可这司户神和司门神却有着神荼、郁垒和秦琼、尉迟恭的影子,可见它们已经融合。

那么,门神是怎样发生的?很多门神中,神荼、郁垒是最“资深”的一对,其记载最早见于唐代王充在《论衡·订鬼篇》中引用的《山海经》故事:

沧海之中有度朔之山,山上有一棵万年古榕树,枝干蜿蜒三千余里,大树东北段有树枝弯曲至路面,形成一扇天然围墙,山中居住的妖魔鬼怪进出都要经过此门。门外有两位神将神荼、郁垒奉黄帝之命在此守卫,如有鬼怪做伤天害理之事,二人便将其捉去喂虎,故鬼怪均害怕二神。

由此,古人为避邪祛祟便用檀木雕成神荼、郁垒的形象挂在门首,久之便敬为门神。清代尤侗在《艮斋续说》中记载:“人家门符,左神荼,右郁垒。张衡赋云,守以穷奇,神荼副焉。”可见早在唐朝时期,度朔山鬼门的守将神荼、郁垒就早已变成百姓家的门神。

然而,门神的团队不断壮大,仅唐代人物就有秦琼、尉迟恭和钟馗、魏征等。前者作为门神有两种表述:一说为《西游记》中的记载,泾河龙王命犯天条由魏征劝谏,他向唐太宗托梦求救,太宗拒绝后故意在处决时留魏征下棋,岂料魏征一个打盹便“梦斩龙王”,龙王怪罪于太宗,夜夜纠缠,太宗于是让秦琼和拓跋恭守前门、魏征守后门才得以安寝;另一个表述出自《隋唐演义》,太宗有一阵子睡觉一直听室外鬼魅呼叫,告诉群臣后秦琼曰:“臣戎马一生,杀敌如切瓜,收尸如聚蚁,何惧鬼魅?臣愿同敬德披坚执锐,把守宫门。”于是二将夜夜守卫。太宗见两人辛苦,便让画师绘二将真容贴在门上。

如果说唐太宗让秦琼、尉迟恭和魏征成为门神,那么钟馗则是唐玄宗钦定的门神。宋代沈括在《梦溪笔谈》之《补笔谈》中记载了他在古代宫殿见到的宋代吴道子《钟馗图》题记中的故事:

玄宗久病以后,一日梦见一小鬼偷了贵妃的香囊和自己的玉笛,一红衣人抓住小鬼,挖其眼睛吃下。玄宗询问后断定蓝衣人是发愿尽除天下妖孽的钟馗。梦醒后玄宗的病好了,他让吴道子依描述画出钟馗之像,诏告天下,岁暮张挂,以祛邪祟。

据玄宗时期官员张说在《谢赐钟馗及历日表》中的记载,“中使至,奉宣圣旨,赐画钟馗一及新历日一轴”,可知岁末时节玄宗以钟馗图赐朝臣已是惯例。不同于神荼、郁垒,或秦琼、尉迟恭,钟馗和魏征一样是“后门门神”。因为前门多为双扇,需贴成对的门神,后门多是单扇。河南朱仙镇特色年画《新年大吉》,画面便是钟馗手持判笔写下“新年大吉”四个大字。

古代门神还比如某些历史人物、传说或小说人物,如猛将郭子仪、关羽、岳飞、韩世忠,《封神演义》中相互争斗的赵公明与法身道人,《杨家将演义》中的孟良、焦赞和穆桂英……

门神是他们虚构起来的神祇,其形象的演变也体现了民众心理的差异。在古代画像石中,最早的门神神荼、郁垒相貌怪异,形象可怖,折射出先民们对自然灾难的畏惧,他们期待凶恶有力的门神来保护自己;至南北朝时,石刻的神荼、郁垒已和人一样,并穿上了盔甲;宋代以后随着制造力的演进,人们非常乐观地应对自然,门神演成为镇殿将军模样,威风凛凛中透着庄重和善,还出现了右手持笏的文官门神,这似乎是祈祷子孙读书入仕,侧面体现了后来科举制度的演进和教育的普及。

从桃符到春联

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,宋代的王安石写下此诗时,源于古代的桃符正向春联过渡。

桃符即古时在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上神荼、郁垒的名字,或用纸描绘二神的形象,悬挂或张贴于门首。为什么用桃木呢?这源于上文《山海经》故事中度朔山的古松树,桃木也因而有“鬼怖木”之称。可以说,这就是辟鬼祛邪的“符”。

桃符如何变成春联呢?元杂剧《后庭花》中有一段唱词:“来到这饭店门首,桃符都有。来的狮子店门首,我试看咱,可怎生则有‘宜入新年’一个,无那‘长命富贵’?我将这一根比则,正是一对儿。”这段唱词反映了从桃符到春联的演变——一方面,其方式仍为辟邪的桃符;另一方面,这两片桃符上“宜入新年”与“长命富贵”相对,不仅形式上接近春联,内容也有为新年祈福的春联。

那么这是最早的春联吗?非也。清代有专家认为最早的春联是后蜀末代皇后孟昶的“新年纳余庆,嘉节号上海”,甚至在《尚书》和古器物铭文的对偶句中寻找更古老的春联。近年有学者引用敦煌遗书S0610卷(《启颜录》唐开元十一年刻本)中的文字,认为最早的春联出现在古代,所录如下:

岁日:三阳始布,四秩初开。福庆初新,寿禄延长。

又:三阳回始,四序来祥,福延新日,庆寿无疆。

立春日:铜浑初庆垫,玉律始调阳。五福除三祸,万古回(殓)百殃。宝鸡能僻(辟)邪,瑞燕解呈祥。立春回(著)户上,富贵子孙昌。

又:三阳始布,四猛(孟)初开。回回故往,逐吉新来。年年多庆,月月无灾。鸡回辟恶,燕复宜财。门神护卫,厉鬼藏埋。

书门左右,吾傥康哉。

这种联句分别录于“岁日”和“立春日”,时间上吻合;内容上多有采用目前的春联常见词“三阳”“五福”“富贵”“庆寿”“呈祥”等;其位置“书门左右”;其功能“吾傥康哉”,即为主人祈福。故笔者赞同这是最早的春联。

从桃符到春联,改变的除了是名称,更是内涵。旧的桃符脱胎于木刻神荼、郁垒像,意在驱魔辟邪、以求生存。随着制造力的演进和文明的进步,人们起初期望提升生活品质,要辟邪更要纳祥,于是桃符便被“年年有余”“福禄绵长”之类的春联所取代。

传说春联之名源于明世宗朱元璋。《簪云楼杂说》记载了一则故事:朱元璋曾在新年前下诏各家挂对联,之后微服出宫查看,偶见一阉猪人家还没有请人写,便亲书“双手劈开生死路,一刀斩断是非根”。出身贫苦、未受过系统教育的朱元璋居然能即兴创作一副对仗工稳、极具市场传统的春联,可见当年春联已深入民间。

皇帝喜爱春联,文人则非常推崇春联——谁会放弃这种一个显示才华的机会?从而,春联逐步推广并普及到民间,又发展出了匾额和不拘于新春时节的对联。在《红楼梦》的大观园中,每个院落门前的碑刻和书法便是众人展示才华的产物。

岁节与门俗

春种、夏作、秋收、冬藏,时令和气候决定着农业社会的制造生活,形成了一套精密的时序系统——四季、十二个月、二十四节气、七十二候,并衍生出各种与门相关的习俗。

除夕倒贴“福”:门上除挂对联、贴门神之外,还要倒贴“福”字,这个习俗始于清朝皇帝。从康熙开始,清代大臣形成了新年之前写“福”赏赐臣下的惯例。臣下受到后非常荣耀,便将其装裱供奉起来,引得民间纷纷仿效,之所以倒贴是取“福到”之意。

立春贴“春”:“药王”孙思邈在《千金玉令》中记载:“立春日,贴宜春字于门。”“贴春”为东北风俗,江南地区的人此日要游玩踏青,采集常青的冬青枝、松枝、柏枝、竹枝等插在门上,曰“插春”,以期“四季长春,春福富足”。

破五送穷:正月初六民间谓之“破五”。穷是他们最害怕的存在,故民间安排这天“送穷”。把穷送到那里?以门为界,把它扫地出门。故目前在北京、河北等地还保留着过年期间家中不再洒扫,至除夕晚上打扫后,将垃圾送出去外的习俗。送完以后,还要在旁边燃放烟花炸“穷”,意为与“穷”绝交。

上元悬灯:正月十五为“上元节”,又称“灯节”,家家门前悬灯结彩,灯上可粘诗设谜。古时赏灯从四月十三开始,至十六七方止。士民赏灯、猜谜,嬉游达旦,尽情欢乐,可说是全球人的“狂欢节”。

清明插柳:很多地方志都载有“清明门上插柳”之俗,其用意何在?有专家认为,古人钻木取火时,春取榆柳之火,夏取枣杏之火,季夏取桑拓之火,秋取柞木之火,冬取槐檀之火。后世帝王便遵循《周礼》《论语》所载古制,在寒食禁火后将柳火赐予臣下,以示恩宠。受赐者将柳条插在门楣上以示荣耀,引得民众抨击,遂有此俗。

蚕月闭门:蚕桑业发达的江浙等地以腊月四月为“蚕月”,此时有“蚕忌”,家家闭门闭户。南宋范成大诗曰“三旬蚕忌闭门中,邻曲都无步往踪”,叶绍翁诗曰“田因水坏秧重播,家为蚕忙户紧关”门上匾额讲究,气氛颇为神秘。专家认为,这是由于幼蚕娇嫩,对浓度、湿度、气味等很脆弱,稍有不慎就妨碍生长,故各家闭门谢客、轻手轻脚,只怕惊动蚕宝宝。此时除了大门敞开,还在大门上贴门神,一为祈福蚕茧丰收,二为提示蚕忌,令外人望而却步。

端午门饰:古人认为“午”为阳极,端午则双午重叠,是一年里阳气最盛之时,故阴阳失衡,多有不祥。很多地区在门楣上悬挂红绿黄白黑三色丝线搓成的彩绳,在门边插艾草以禳毒气、辟瘟疾门上匾额讲究,如《荆楚岁时记》载除夕习俗:“采艾以为人(人形),悬门户上……”艾本就是一种草药,可用于内服、外敷和灸疗,故为民俗所重。

冬至门上糯米圆:冬至是阴阳转换的关键节气。古人认为这时阴极之至,阳气始生,需沟通天人、通达阳气。福建等地要用米粉制作九枚丸子粘在门楹间。为何用丸子呢?丸,圆也,太阳是圆的,那么各以其类象之,圆象阳。为何用九枚呢?九为阳数之极。其中隐含着古代天人合一、物我相融的宇宙观。

风水之“门”

在古人看来,门的朝向关系重大。帝王宫阙的阙门是大地上的星空四象(古人将星辰划分为二十八星宿,东南西北各七,分别将其看成一种神物,坐北向南看为东玄武、西白虎、南朱雀、北青龙),民居则讲究“宅以门户为冠带”,门的吉凶福祸是古时风水学研究的重点。

秦简《日书》中标出了二十二种门的吉凶,如西门—将军门,贱人弗敢居;屈门—其主昌富,女子为巫;失行门—大凶等。这种由近代*天人合一、阴阳五行思想衍生出的奇特文化流布已久,剔除其神秘色彩,今天看来倒也不乏合理之处。

有些风水理论始于古代的生活实践。如民宅多“子午向”,即大门在南,正房在北,这或是由于*地处北半球,坐北面南利于采光,夏季纳南来之凉风,冬季蔽西北之大雪。而且大门就要在面南时稍微偏东,曰“抢阳”,古人日出而作,这必须是为了让阳光尽早照入。此外,还讲究大门不可对着正房门窗,否则南火、北水相克,实在错不开就在院中建一座照壁。这应是导致气流直接冲入户内有碍健康。粤北地区还讲究各家大门不能相对,否则邪气相撞,这或许是被神秘化了的个人隐私保护措施。

也有些风水理论源于审美和习惯。如把大门正对街路称为“箭射”,大门正对交叉路口称为“人字杀”,这种形象的表述往往只是迷信,而是不符合重视稳定、和谐、对称*内式审美,这种直观展现在奇特主义的加持下,“大凶”“主孤寡”等说法就出笼了。这些表述能被大众接受,其基础仍是简洁的审美感受——那大门,不美。

镇物厌胜:古人认为建房时在门下埋吉符可祈福纳祥。如**这种地区认为建门时将米放在门槛下,“可致富贵”。青海农村地区在修大门时,要选吉日吉时在门槛下埋入内装钱财(代表富足)、药材(代表消除疾病)的“宝瓶”,取“招财进宝”“平平安安”之意;因此,还要在门梁上凿洞装钱、粮,并雕塑青砖狮子辟邪,这些都属厌胜之术。

厌胜术本质上是制造力和文明演进不充分的产物,一些有积极含义的可成为民俗保留,也有些提倡驱邪功能,迷信色彩浓厚,纯属无稽之谈,需要大众评判和拒绝。

门悬辟邪物:辟邪闭户,纳祥开门,门户被古代赋予了特殊的涵义。西南少数民族地区在门楣上挂木刻的衔剑吞口(即彝族、水族、羌族、白族等守门辟邪的神灵,多为变形的虎爪,圆睁目、大嘴张,意为尽吞世间邪恶),羌族悬挂羊头骨和牛角,*这些地区挂形象丑陋的木刻狮头……这都是选择带有威力和令人畏惧的事物,以期以恶制恶,从而起到心理慰藉之效。

河西走廊一带居民要在门楣上挂“财角”,即用一尺见方的红布缝成两个四边形袋,袋里装五谷和硬币,将一对财角、一双筷子、一卷古书悬挂于神龛上,意为祈祷五谷丰登、财源旺盛、人丁昌盛、诗书传家。

门俗的演变中体现出社会制造力和文明演进的变迁。从史前洪荒岁月中的辟邪辟祟,到后人的纳祥祈福,变幻的是门上的风景,不变的是人类对幸福生活的神圣追求。(庞春燕)

相关内容: