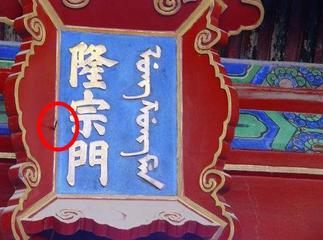

故宫隆宗门上插着一支箭,这景象看似奇特,实则背后隐藏着一段令人震撼的历史故事。故事中交织着嘉庆年间的社会环境,以及天理教起义时的狂热与无助。

嘉庆年间的社会困境

嘉庆年间,社会矛盾日益显著。乾隆末年,土地兼并之风盛行,众多自耕农陷入困境。众多农民面临饥饿的威胁。当时,北京地区天理教风行一时。该教派首领林清极具号召力,吸纳了官员、平民乃至皇宫太监等不同阶层的人。这反映出当时社会状况的恶化,人们开始寻求组织以改变自己的生存状况。那时,众多民间宗教社团的兴起,正是民众对社会不满的一种表现。

这种社会矛盾并非短期现象,长期封建统治遗留的弊端导致嘉庆年间危机频发。土地兼并破坏了生产力,民众生活水平极其低下。同时,清朝的各项制度也呈现出衰败迹象,这便是天理教等民间宗教团体成员迅速增长的一个原因。

嘉庆的游猎之行

嘉庆帝因满族传统而养成游猎的习性。在嘉庆十八年,他外出进行狩猎。满族原本就是在马上长大的民族,即便入主中原,这一习俗也未改变。当时门上的匾额,他率领紫禁城中的众多精锐兵力一同外出。此举使得皇城防备显得薄弱,这无疑是一个重大的决策错误。或许嘉庆帝并未充分意识到,皇城因兵力不足所面临的潜在危险。

此次游猎导致的结果是,皇城北京几乎丧失了其核心的防御力量。这种空缺对天理教而言,无疑是千载难逢的良机。这使得天理教有了发动起义并攻入皇城的可能。若嘉庆帝事先知晓后续的变故,恐怕无论如何也不会带着众多精锐兵力外出游猎。

天理教的计划

林清是天理教的教主,他颇具心计。他设法收买了紫禁城的守卫。更有甚者,他还将一名太监纳入麾下,此人甚至成了他们潜入皇宫的向导。天理教能够如此轻易地进入戒备森严的皇宫,这反映出皇宫的管理中确实存在疏漏。他们可能未曾料到,竟有人从内部被腐蚀。

踏入皇宫之后,天理教的目标清晰可见,那就是直奔太和殿。因为太和殿是皇权中心的象征。他们意图夺取这个最高权力的象征,同时也是向清朝统治阶层展示他们反抗决心的举动。看似一切计划即将得逞,却没想到接下来出现了意料之外的变故。

禁卫军的应对

皇宫内的守卫并非易与之辈。一察觉到起义军的动向,便迅速行动,紧闭了城门。此举使得众多起义军被迫四散奔逃,最终能进入内城的人数寥寥无几,仅剩几十人。尽管人数不多,但这几十人勇气可嘉,依然勇往直前,向太和殿发起攻击。然而,禁卫军的快速反应确实发挥了至关重要的作用。

面对这少数的起义军,禁卫军凭借平日训练与对皇城的熟悉,成功阻挡了他们在多个关键位置的进攻。隆宗门前,禁卫军坚守阵地,起义军虽奋力攻打,却只能胡乱射箭,却始终无法突破坚固的大门。在皇宫防守中,禁卫军扮演了至关重要的角色。

箭的来历与留存

起义军因无法逾越隆宗门,一怒之下将箭射上,以泄心头之恨。此箭便长久地插在门上。嘉庆帝归来,发现起义军竟攻至门前,深感羞耻。为让后世子孙铭记这耻辱,他下令将箭保留在匾额之上。

这支箭,就这样成为了故宫中一个独特之物。历经数百年,它依然屹立不渝。在现代社会,它已成为游客参观故宫时不可或缺的景点之一。人们驻足于箭下,仿佛能穿越时空,目睹那场激战的景象。

如今的意义

这支箭,它不仅仅是历史的遗存,更承载着见证的重任。它目睹了嘉庆年间天理教的起义门上的匾额,见证了那个时代的社会冲突和民众的反抗情绪。来到故宫的游客们,无不对其背后的故事充满好奇。而对于历史学家而言,这更是研究那个时代不可或缺的实物资料。

大家是否曾思考,若嘉庆帝未带走众多精锐兵力,天理教起义是否便能避免那场直逼皇城的攻城战?期待大家在观看完这个故事后,给予点赞与转发,更欢迎在评论区分享您的见解。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号