“四堂”(厅堂、祠堂、朝堂、庙堂)及祠堂照壁书法是*专制社会礼俗的展现地。匾,形也;额,颜面之尊也。它表现了特色礼文化的种种伦理要求和涵义,所以非常显得“温柔贤淑、雍容华贵、平和正大”。它以书法作则,以正相示教,是一种“无为、无声”之示范,是中华文化“知行合一”之特殊体现。

现代艺术教育中缺乏特色礼仪文化的教育,受西方文化制约,强调的是个人风格和时尚,所以在社会环境用字上俗多于雅,新建标志性建筑匾额书法中不少显出缺礼、躁气、张扬、纤弱、猥琐、画蛇添足、不尽如人意。因此,在特色文化继承发展中,学须寻源,书法应自觉融入中华大文化中,接受大文化的乳汁。教学*学和老庄应有适度比例,不可偏向。否则,责任、担当、端庄、中正都变成酸腐的代名词。就艺术原本,在大文化中如同螺蛳壳中的道场,仅搞技法、形式,难以深入。没有人文引领,便会失去方向。

文化认同正大气象

旧时“厅堂”“祠堂”“朝堂”“庙堂”,可谓是严谨之地。在“厅堂”有祖先画像,在“祠堂”有祖先灵位,在“朝堂”有拥立皇帝,在“庙堂”有圣贤塑像,可谓庄严之极、神圣之极。在这神圣之极的地方,及纪功德、忠正、功名、仁义、慈善等石牌坊上,都有一面或几面匾额,上书有皇帝名臣和时贤的书画作品,内容大多为《易经》《尚书》《诗经》《礼记》《四书》等史书名句,显得既庄重又突兀。

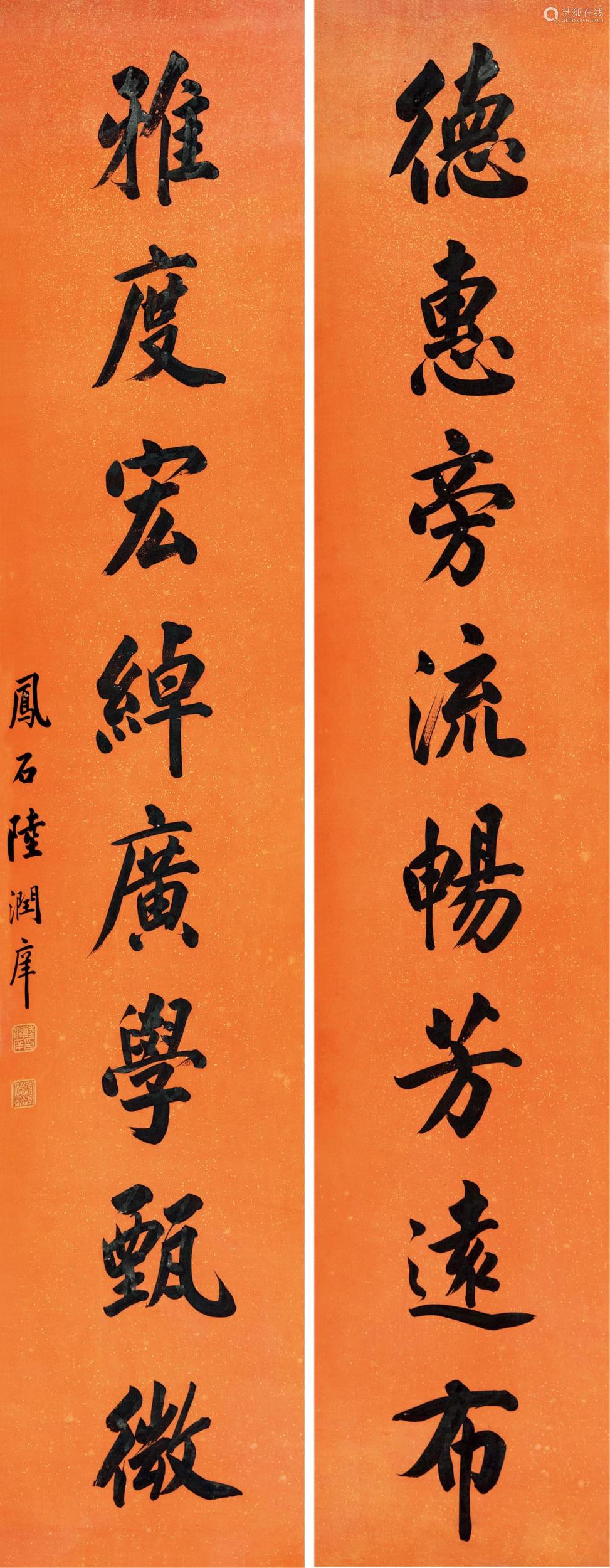

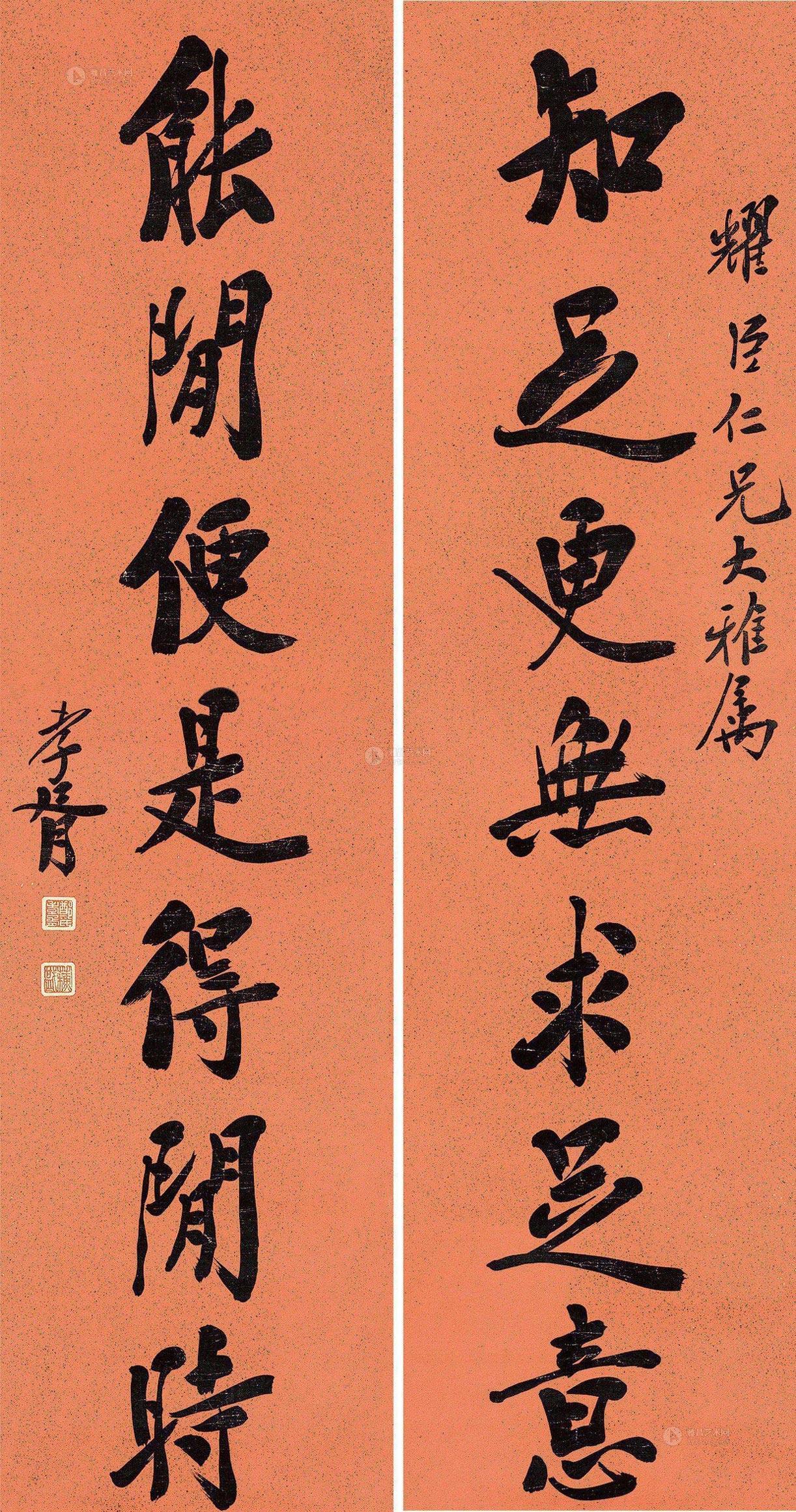

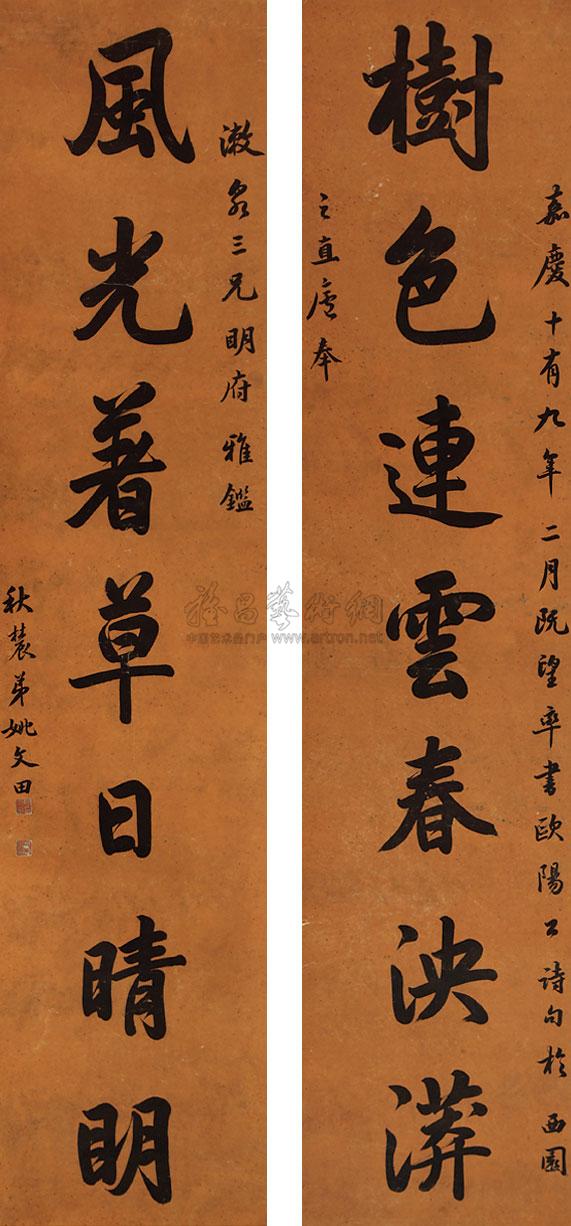

如果关注过很多地方,会看到一个有趣的现象:这些匾上的书画跟别处*画作品有些不一样,端庄、温润、雍容、敦厚、平和、正大。加上匾额做工精良,特别显眼,文化人通常在此驻足细玩其文辞意义、文辞出处,品赏书法佳作,留心匾额书者姓名。此处的书画创作,虽然未见史籍有明文要求的写法,但在旧时,文化人都一同遵守着一个伦理标准“心正则笔正”——这是古代大艺术家柳公权在回答唐穆宗问书时所说,被后世觉得是“笔谏”。司马光将其记载在《资治通鉴》当中。项穆《书法雅言》中写:“正书法,所以正人心也。”

故宫三教堂碑文中,太和殿的“建极绥猷”、中和殿的“允执阙中”、保和殿的“皇建有极”,此三殿均为乾隆帝所题;养心殿的“中正仁和”、西暖阁的“勤政亲贤”为雍正帝所题;交泰殿的“无为”是康熙帝所题,还有如保定避暑山庄、山东兖州孔庙、泰山岳庙、山西临汾解州和北京周口关帝庙,以及*各省姓氏宗族,如东乡“胡氏祠堂”、奉化“蒋氏宗祠”,还有幸存下去的旧时大家族厅堂名人题的横匾和殉难的石牌坊石刻上面的书画作品,都是优雅雅正的书法,少有其它书体。

为什么上下千百年间,文化人都能不约而同、心照不宣地一同遵守这一传统呢?其实,自汉武帝独尊儒术,特别是唐朝科举考试之后,历代*家的力量建立“道统”思想文化,使读书人写字也有了一个可供探讨和参照的根据。《论语》中说:“政者,正也”“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”“君子藏器”“不学礼,无以立”。可见匾额一般用什么字体,书法佳作承载的分量是何等重,难怪有人说“书法是文化中的文化”。

先贤提出的“不疾言”“步从容”等要求,给旧时文人和艺术家有了观念的启示。行笔要坦荡从容,又要入木三分,过疾易散开,过缓易僵滞,藏头护尾,不露圭角。思路不清,行笔无方,荒率猥琐,不易中的,就不能起到无言之教的象征含义。这里应表现的是“正大中和”的要求。

厅堂、祠堂、朝堂、庙堂,这是以正相示人的地方,有“宗庙之正歌”之称,衣着穿戴、言谈举止、一举一动,都应表现一个“正”字。“风正四方谓之雅”,所以“子入宗庙,每事问”。孔子怕有差错,所以问,其说,这就是礼呀!“知之为知之,不知为不知,是为知也。”唐太宗李世民说:“夫欲书之时,当收视反听,绝虑凝神;心正气和,则契于玄妙;心神不正,字则欹斜;志气不和,书必改变;其道同鲁庙之器,虚则欹,满则覆,中则正。正者,冲和之谓也。”怪不得唐代大艺术家、理论家孙过庭在其《书谱》中所说:“题勒方畗,真乃居先。”明代书学理论家项穆也在其《书法雅言》中说:“宫殿庙堂,典章纪载,真为首尚。”纵观秦汉以来,历史上重要史迹、牌匾书法确以真书为主。

德成而上,艺成而下。这是几千年来的文化认可,也是文化宽容的基础,也是旧时“诚”“敬”“正”观念贯彻之所在。现在有一定文化基础的人,到了这种的场合,恭敬之心也会油虽然生,步伐慢了,说话轻了,凝神举目,品赏文化与戏剧带来的享受。

尊重传统切不可俗

随着城市化和新乡村建设、旅游业的研发、经济文化的迅猛发展,各地显示出前所未有的新气象、新魅力匾额一般用什么字体,但也显露出一些亟待改进的环境用字问题、建筑用字问题。

例如某地“大禹庙”,是近年改建的地方标识性建筑,从设计到建设处处显示出匠心,可就是一进广场的两座标志性祠堂照壁书法给人以遗憾。如第一座牌楼对联文字缺少典雅正大之气。细究问题,字无来源,完全是自由体。书法最怕的是自由体,如不洗心革面,就一个“俗”字,所以不可马虎。第二座牌楼对联艺术的弊端有普遍性、典型性:一是缺“礼”。如前所述,旧时祠堂牌坊用字需要以“诚、敬、正”的观念创作,必须庄正,一般都用正体(如书法、隶书或篆书)。用楷书是缺少传统文化之礼的,显得浅薄,欠“诚敬”二字,这里不是显示个人风格之处,是显示中华文化“正大”气象的地方。二是落款。历史人物“圣贤”匾额,落款应尽量简单。该匾额本来可简洁落穷款,姓名加印便可;也可两行,“年份”、姓名加印即可;却用了三行,“辛卯仲”一行,“春山阴×(姓)”一行,“×(名)书撰”一行,前三字还吊在第二排的后边,上下虚空,很不舒适。而且,本该连写的名字断开,如果是写别人的名字,那是缺礼不敬,自己的名字断开,那是不懂书仪之礼。落款最后两字“书撰”,这个“撰”字用得极不妥。三是画蛇添足。这么庄严的牌匾,不应该起首章,少见庄严古匾如此多此一举的。从《紫禁城》杂志2015年12月号春花的《清代紫禁城武英殿建筑群建筑各衙署变迁》一文可得知,宫廷制匾也是极严肃的事,选用材质、漆色、花纹边框、底色、书体之类,都要经过大臣的审核朱批。民间当然比不得皇宫,也不必要与之相非常,但也应以“去俗”为第一要务,要与整座建筑相和谐,否则将被有识之士和后世笑骂。

匾额书法创作最好应用篆籀笔法为之,可得浑厚。如没有认真的楷书功夫,很难讨巧。用行书法笔触,突出提按动作,往往容易纤弱,书法人不可不知。还有目前的各处仿古一条街上的匾额,问题也有非常不容乐观。

古时左右的礼制,也不是一件小事情。*自周代建立了完备的礼制以来,左大还是右大,据史书记载出现过多次变迁,但到明清之后就固定了出来。以故宫为例,面南两侧为大,右边为小。所以左边是宗庙,右面是社稷坛;左为文华殿,右为保和殿。在话剧或地方艺术中也可见证,文官,或客,或长者,都在面南的右边,反之,对应的就在后面。就连农村建造房屋,木匠做好的“正樑”上,也要请会写艺术的人用端楷在根部(古人称为本。唐魏征语:“求木之长者,必固其根本”)写上“文东”,在梢部写上“武西”,以示“文东武西”。*几千年的文化就是这种延绵不绝,上下贯通。所以,对联下联仄声就贴在面南的右侧,称为对联;上联平声就贴在面南的左侧,称为下联。对联落款就写在上联的左侧,不能写在右侧;还有见牌坊下联落款在右边的,那就错了。旧时匾额书写都是从右往左写的(因面南左方为大),与对联匹配上下关系,没有疑问。但目前,书籍排版是从左往右看,所以有的绘画家写匾也从左往右写,如左右没有对联那就没有问题,如左右有对联的,就与特色不相协调了。对联的上下联固有形式,谁也无力改变,这当中的冲突如何处理?变通的方式是,左右没有对联的可由左向右写,落款在后面,比如横向的单位或企业名称,这样倒符合潮流。如匾额下有对联的,还是尊重传统为好。

浙江省文史研究馆首任校长马一浮先生曾说过:“六籍该摄诸学,诸学不能该摄六艺。”宋代词人、书法家黄庭坚曾说:“学书需要胸中有道义,又广之以先哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,政使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳。”唐代绘画评论家张怀瓘说:“如学文章,只读今人篇什,不涉经籍,岂或伟器。”

艺术一定要用历史人文来推动,只要我们学到源头,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,加之“胸存浩然之气”,循理找规律,向名帖学习的同时,向自然学习,向生活学习,学甚至用,一切顺流而下。在大文化中就艺术原本而言,只是一个螺蛳壳里的道场,仅在技巧和方式上打圈子,空耗时日。诸如匾额书法不尽如人意、环境用字恶俗等方面的弊端,难以用书法本身来解决。只有靠人文的助推、书法家能力的提升,才能逐渐改观。

相关内容: