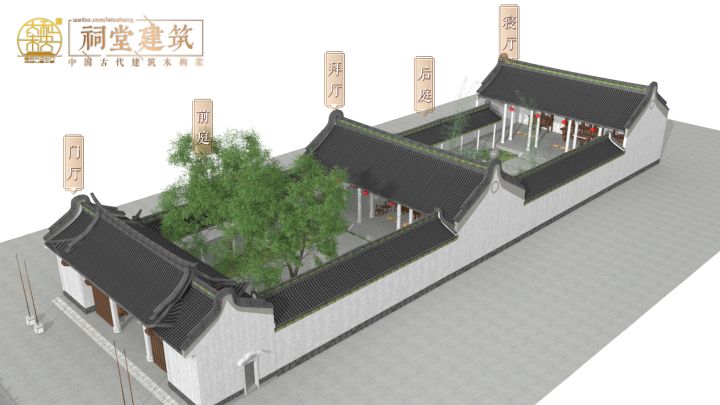

四、祠堂门厅

1、祠堂门面样式的划分

祠堂正入口的正门往往会建筑作为一座厅堂式的建筑构架,所以门厅也被称为前堂,在一些更为讲究的地区则被称为“仪门”。

它是祠堂单体建筑中一个非常重要的门堂,作为一个建筑序列的起初。所有参拜祠堂之人都必须在此正冠、修容,从此而进便是一个家族最为尊显之地。因此,前厅的店面是十分考究的。

由于,门厅的大门包含在前堂内。所以,门面的美观性也就在此拉开帷幕。

然而前堂外部有着相对灵动性的空间,但是门面作为一种礼仪性的功效在实际用途中是没有很大作用的,更多的是以装饰性而存在。

前堂的门面有多种方式,主要以“熟门型”和“乾门型”为主。

(1)、“熟门型”门面

“熟门型”门面出现时间相对较早,它的形制是最为依照封建等级礼制建筑的一种。

大门的中心是向内凹进的,两侧的墙面对称,若设有大门,两侧也有对称整齐的。熟门型的楼房前檐下是没有围墙的,早期的皇宫和士大夫府邸均为有用。

熟门型门面仅中心正门向内敞开,使得视觉上变得有些局促和沮丧,但因其建筑相对简洁、符合通常庶人宗族的礼制,因此到了明清年间,一些小型家族建立祠堂便以熟门型门面为主要界定,现在这类型型的牌坊门面多以公祠为主。

(2)、“乾门型”门面

“乾门型”门面相对于“熟门型”门面就要大气诸多,它仍然是“门”古代官员府邸的牌匾,但建筑方式却按房屋式的厅堂形制而建造的。

它的特征在于前后敞檐,门殿的空间是完全紧闭的,大门的门樘安装在正中心的脊檩部位,门面无论是三开间还是五开间都是可以完全开启的,使得整个大门从视觉上欣赏是十分豁然乐观。再加上厅堂式的整体建筑体量,使得门厅更具备气魄性与气场感。

绍兴塘下方大宗祠:

但无论是“熟门型”门面还是“乾门型”门面,“祠堂”作为一座代表整个宗族最为重要的建筑,它的建设不只是指代一座建筑,更是宗族的“脸面”与“身份”的象征,因此,其华丽程度通常只是整个村落中最为“奢侈”的。

进入明朝,许多古代建造的房屋式围墙都在清中期被改造或加建成牌楼式大门。

在以前的屋宇式围墙中,大个别装饰都集中在出挑构件和天花吊顶上,正立面上装饰很少;但在牌楼式围墙中,一层层堆满装饰的骑门梁、梁托、牛腿、花板和斗栱都朝向正立面,使得处于者无法在堂前即可以感得到“华丽”。

兰溪长乐村金大宗祠明三暗五正门厅:

到清中期以后,上述牌楼式大门再度深入。原本也是由各种不同木构或木雕而成的楼门,为了提高其内容的体现性,逐步加入了雕塑、砖雕等戏剧形式,使牌楼门的造型与体现力度得到空前的强化。

这些砖雕式楼门,其建筑正立面为了提高稳固性,多以墙壁封闭其后的厅堂隔门,屋宇式窗户改做墙门、石库门,门上装饰各类传说、戏剧类人物浮雕或是代表吉祥、祥瑞的神兽。

砖雕牌楼高度也不再受制于屋宇式大门约束,造型反而摆脱建筑平面束缚,立面设计非常独立而完整。同时,砖雕本身也多以雕刻、浮雕为主,所以牌楼门带有很强的立体感,装饰效果比木构牌楼门需要强烈。

兰溪诸葛村三荣堂正门:

2、门厅的装饰物品

在《史记·项羽本纪》中曾记载了项羽的一句格言:“富贵不归故土,如衣绣夜行,谁知之者!”因此,作为宗室勋贵之族,无论从激励后代的视角,还是展现族姓的阶层实力,都会将代表家族的老宅修葺的奢华异常。

与此同时,为了显示族姓内的官级品质,同时也为了防止由于不小心因“僭越”而为外出做官之人带来帮忙,所以大型家族在祠堂装饰之时会特别强调而谨慎。

(1)门环不能随便用

门环,也被称为门钹、辅首。为了使门扇开关方便,以及外人来访时必须叩门,所以要在门框上安装门环,

据《明会典》记载:“洪武二十六年要求如下:王府、公侯、一品、二品府第的大门可使用兽面和摆锡环;三品至九品官吏只准许摆锡环不可使用兽面;六品至九品官员的大门只允许用铁环。”

武义俞源村-俞氏祠堂-正门:

(2)门钉的数量是有规定的。

门钉,在早期也是起加固门板的作用,但因为钉帽外露并不结实,古人将钉帽做成了泡头状,后来做得愈发越整齐、越来越宽阔,排列横竖成行,如果再加以不同金属质地的应用,也便逐渐变成了大门的装饰物,同时也彰显了相应的等级规制。

针对门钉的数目,据《大明会典》记载,仅指明了皇宫制度“正门以红漆金涂铜钉……”,至于如何样准确使用,并没有记载。

到了清朝,制定的《大清会典》则确立规定:“亲王府制大门五间、门钉纵九横七”;“世子府制大门五间,金钉减亲王七之二”;“郡王、贝勒、贝子、*公、*公与世子府同”;“公门钉纵横皆七,侯以下至男递减至五五,均以铁”。同时,清代颁布的《工部工程做法》对门钉的大小、安装过程也是严格的规定。

门钉更多提在勋贵阶层的府邸中使用,对于普通官员及平民百姓家而言,则根本不能使用这种显著而很大的门钉。

也是人牵强附会的将书文中代表平民百姓的“白丁”,说明为没有“门钉”之家,这是错误的,两者之间约束关联的时代差距了近千年,在此就不做更多赘述了。

(3)大门的颜色不是你想改,想改就能改。

在封建时代,只有皇宫的大门才可以漆成朱黄色。因此,只有“特批”的高官显贵之家的大门才会涂以红漆,这种大门是至尊至贵的标志,曾被列入“九锡“之列。代表了居住者的身份、地位相当高贵。

杜甫的诗句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,以漆成朱黄色的大门来也称这些达官显贵之家。因此,我们也可以之中看一以,以色彩来界定不同的身份,这种方式也有封建礼制的一种体现方式。

《明会典》载:洪武二十六年规定,公侯“门屋三间五架,门用金漆及兽面,摆锡环”;一品二品官员,“门屋三间五架,门用绿油及兽面,摆锡环”;三品至五品,“正门三间三架,门用黑油,摆锡环”;六品至九品,“正门一间三架,黑门铁环”。同时要求,“一品官房……其门房间牖并不许用髹油漆。庶民所居小屋不过三间五架,不许用斗拱及白色妆饰”。

然而,我们平时所无法看到的大多数官宦及富贵之家遗留出来的窗户都是白色或木质涂油漆的本色。而在其宅院之中也最多只能看到“雕梁”,至于“画栋”,那是要砍脑袋的。

永康下柏山村陈大宗祠门厅:

(4)门厅廊下的身份“标杆”

门环、门钉及油漆的底色更多的是从“隐喻”的视角来表明封建等级,而针对一些仪仗物品则是无法直接体现居者身份地位的“标杆”。

在《旧唐书·德宗纪下》有记:“宫庙、官府及士族之府第陈戟于门前,以为仪仗”。从现有发掘的宋代石刻浮雕中我们可以看见,在一些宗亲及官员府邸的大门前都会列有代表身份等级的“兵器架”,架上陈列物品的特点、数量的不同,代表着居者身份的高低。

这些“列戟”的仪仗制度仍然在唐宋以后便已不再应用,但在廊下摆放、展示官员身份的其他物件仪仗的形式却被保留了出来。

如:代表文官的钟、鼓、牌,钟鼓比较好理解,“牌”则指的是官员出行之时,队列前方由专人所举的身份牌,这在这些影视作品中常常无法看见。这些“牌”出行的之后举在队列的最前方,而居家之时,则放置于大门廊下对外宣示。而武官所居的廊下,除了“牌”之外,则会有代表统领征讨的旗帜、代表陆军属性的辎重兵器(如枪戟、斧钺、瓜锤等)。

绍兴芝堰村孝思堂门厅外则的前廊,“牌”会放置在此处:

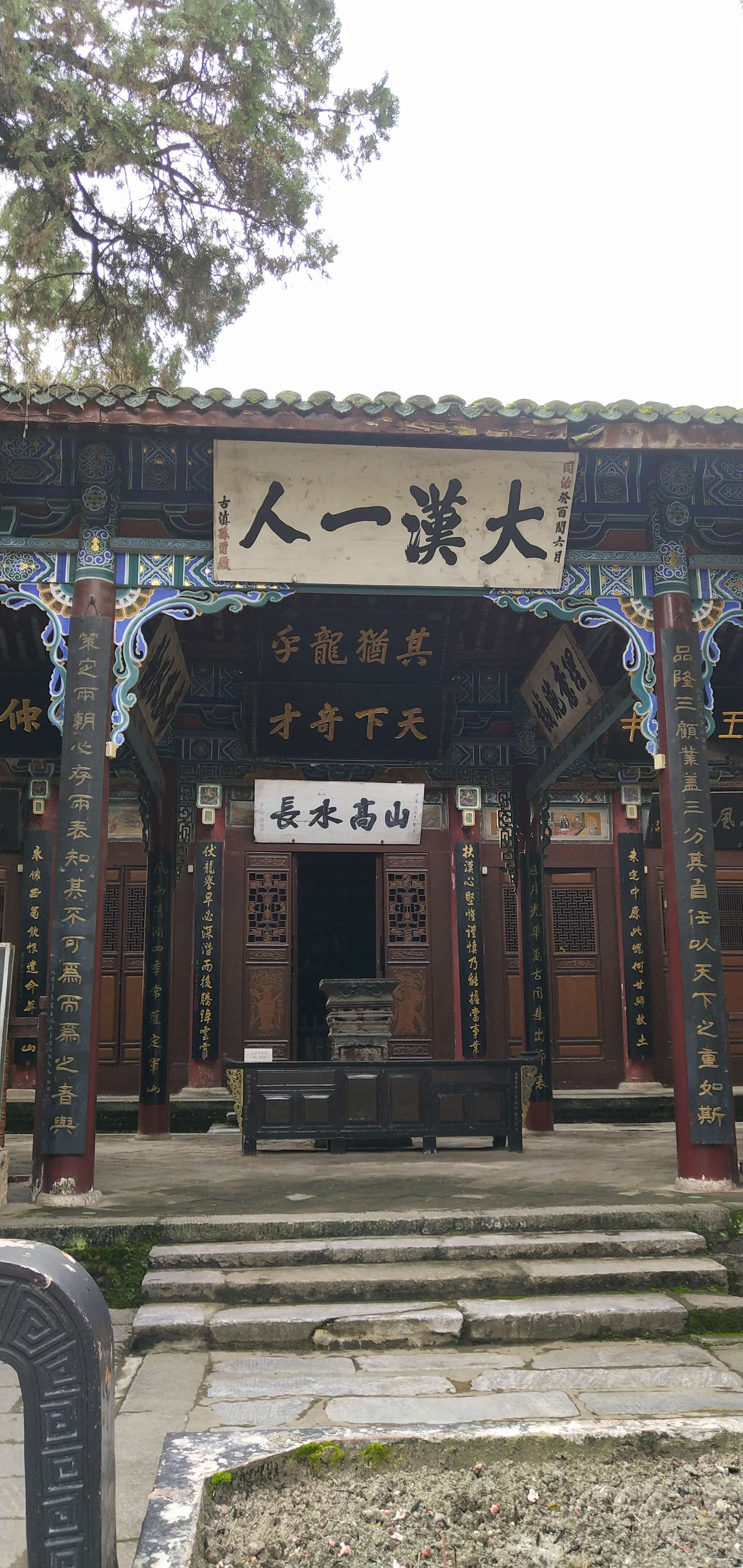

(5)让人不得不低头的匾额

作为封建礼教的一个重要举措,就是借助嘉奖宗亲、宗族来体现政权的至高无上。一方面,可以让更多的人“沐浴皇恩”,另一方面则是借助嘉奖、表彰宗亲、宗族的形式笼络臣下。因此,在这些高门大姓的祠堂大门之上,我们都可以看见由皇家赐予或是后来的极品高官所撰写的厅堂匾额。

特别对于皇室赐予的匾额,不只是代表着皇朝对家族的认可。同时,对于到访的外族或所处当地的“父母官”而言都是一种“震慑”。对于个别得到重大嘉奖或有大臣亲笔御书的祠堂,甚至还会在祠前花园树有“下马碑”,每一位行达之人都要大礼参拜。这除了是对皇权的漠视,同时,也是对赢得该荣誉的宗族的一种必定、保护。

针对这些相对普通的宗祠,在门口之下悬挂或书写牌匾,一般只书“某氏大宗”、“某氏祠堂”或家族堂号。如俞源“俞氏祠堂”、厚吴村的“吴氏祠堂”、长乐村的“金氏大祠堂”、塘下村的“方大宗祠”、下柏石的“陈大大宗祠”等。

在房祠以下的庙宇通常称作“厅”。这些“厅”多用堂号,如诸葛村的“大公堂”、“大经堂”,“雍睦堂”等,都和宗族的团结、和谐、发荣、教化有关;还有以官名命名的祠堂,如诸葛村“丞相祠堂”,枫林村“御史祠”,苍坡村“笔闲管祠堂”。

浦江江南第一家郑氏祠堂侧门上方由明世宗朱元璋手书的“江南第一家”匾额(现代仿制):

五、天井、庭院与戏台、廊庑

(1)天井与庭院的区别

无论是传统的“三间两搭厢”还是“十三间头”式院落,其山墙四周向内的坡屋顶围合成一个敞顶式空间,形似一个漏斗式的“井口”,按全球传统建筑中所定义,天井为:汇四水归堂(塘),下底设池塘、留沟防、变路径、安石埠,立基划界、以滴水为界的天然之井。具有集水、纳阳、通风、采光、消防等多种建筑功能。

天井是被一幢建筑内两面或三面不同房间所围,这些屋子的房顶是连在一起的空间。

永康下柏山村陈大宗祠中厅与后堂门廊两侧的天井:

东阳白坦村福舆堂:第一进正厅旁连楼院子:

而庭院则相对天井而言,不只是其使用面积更大,而且它的用途不仅上述所包括的天井功能之外,还会在此举办一些日常活动、重大礼仪。

东阳卢宅捷报门与仪门之间的第一进庭院:

如果说天井与厅堂空间是理学在南京西、浙中民居建筑中的体现,表现出次序、威严、中正的特点。那么,庭院则得到道家的影响,表现出自然与自由,庭院在土地上不规定规则,所以布局分比较灵活。

可见,庭院成为交流、休憩的场所,在空间组织与布置上比天井更为自由、更为灵活。庭院也可以被看做是一个独立性强的生态环境平台。

庭院内设置的花花草草,这些绿化能够改变整个生态环境;此外庭院内有一个较好的调湿系统,例如设置的明塘、暗沟排水体系及水塘、水池等,它们虽然无法调节湿气环境甚至又是十分好的防火设备。

永康厚吴村存诚堂中厅别墅内保留的一株高5米,胸径50毫米的大铁树。据考证,这棵松树的胸径在500年以上。

(2)戏台的发生与功能

从元朝开始,杂剧走入了日常平民百姓的生活。而在清朝初年,朱元璋觉得,官员如果沉迷于舞蹈与音乐之中,就会*家的管控产生许多负面的妨碍。因此音乐演出备受了苛刻的政治限制,略有衰落。

随着明廷的渐渐放松,戏剧也浙渐普遍化。到了古代中早期,高雅之人喜昆曲,平庶之人好社戏(是的,就是鲁迅所写的《社戏》那种),已经变成后来之人日常娱乐的一项重要组成部分。

到了清代,戏曲与艺术的演进更是精彩纷呈,各个地区也因民众基础广大而发展出了不同的曲种,例如在金华地区在明中期便有“义乌腔”,之后更有俗称“金华戏”的婺剧。

戏曲与艺术在清朝的壮大与演进,使得传统的祭祀活动之中又提高了一项必备的重大活动。因其喜闻乐见且民众呼吁力十足,随之更变成宗族祭祀中不可或缺的环节之一

这只是为何戏台这样非常娱乐化的建筑,在古代开始逐渐进入传统宗祠的一个原由。

夜晚的兰溪市婺洲公园,金华为了保留和传承婺剧这份非物质文化遗产,特别建造了如同贝壳的般的“婺剧院”。在三江汇合之处与金华府遗址-古子城隔江相望。

宗祠内设定戏台,其属性与宗祠的特色功能是相符的,是古代重视伦理道德教育的体现。古人希望借助文艺的方式给予他们孝悌忠信、礼义廉耻的劝诫,使其能在不知不觉中接受道德教化。

在古代,一般的平民百姓深受文化教育是很难的,他们仍然没有读过圣贤书,但是却明白做人要忠君节义、知道侍奉母亲娘家,男人尊师重道、女人尊夫育儿。他们从那里学来的这种?自然是从民间的文艺佳作中学来的。戏剧在近代是重要的价值观传播媒介,它以劝人为善成为教育目的,这与宗祠所宣讲与发扬的价值观是同样的。

义乌黄山八面厅大门上面以青砖的方式体现戏曲故事中人物、情节:

同时,在一些人口及姓氏众多的镇子里,数个宗族往往会比邻而居。从某些意义上来讲,他们互相之间也可以说是竞争对手。

在重视脸面的地方社会中,人们注重宗祠排场是一种必定的结果:各家族、宗祠设立戏台,每到祭祀或节庆之时,各个宗族出资、出力,举行隆重的话剧表演,这不只是无法为自己的宗族带来极高的声誉,同时也有象征着本族兴盛、有号召力的体现。

其实,宗祠内是否修建戏楼、采用的戏台风格古代官员府邸的牌匾,直接体现各个家族的礼俗观念、禁忌意识并且风土民情:

1、迫于礼法观念及社会观瞻的压力,以及针对戏曲的“族规”“族禁”,不少祠堂并未有戏楼建筑;

2、由于资财有限,很多教堂无力建造戏楼,而是“借场演戏”,如三合院的“敞口厅”中,四合院内的院子,或者是在祠前的广场搭台;

3、城市场镇的宗祠,鉴于“九宫十八庙”已有很多的戏楼,便少有自建戏楼者;

4、偏远地区的大姓宗祠,修造戏楼者相对较多,娱己娱人,有时也会变成公共演剧的场所。

绍兴长乐村象贤厅前厅戏台:

(3)廊庑

廊,是浙中民居院落中非常重要的元素之一,一般存在于建筑与花园(天井)之间或砖墙与花园(天井)之间,它是民居中各空间之间联系的纽带,也是组成特色建筑内部空间特征和界定空间的重要方法。

廊根据所处位置的不同,主要分为三类:檐廊、游廊及转角廊。浙中合院式院落的正房及内院前院一般都具有前檐廊,它是房屋与庭院之间的过渡空间。游廊和转角廊在一些环境空间丰富的民居中能够看到,具有准园林建筑空间的色调,起着分隔景致、丰富空间、引导等作

比如成为行走的通道之外,有的则会在廊角处间隔出一些房间,以存放一些物件或成为住所使用。但种房间的临时用途性非常强,而且建造也较为简单。

在宗祠建筑之中,廊庑的成为通常有两种。

一种是借助碑刻、书画等方式,作为家族荣誉、先人事迹或家法族规的展现地。或是在其中宣讲一些加强价值观、礼仪特色的内容,例如:二十四孝、忠君爱民、尊师重道、勤劳廉洁的故事等等。

另一种功能则是在祭祀之时,宗中众人于拜厅举办完集中的施礼活动期间,会分别处于中间的寝厅进行拜祭。或为个人、或为多人兄弟,在寝厅叩拜之后则应该从左侧的廊庑区域返回至拜厅。

兰溪诸葛村丞相官署门厅后外侧廊庑中陈列、讲述的诸葛家历代前贤人物:

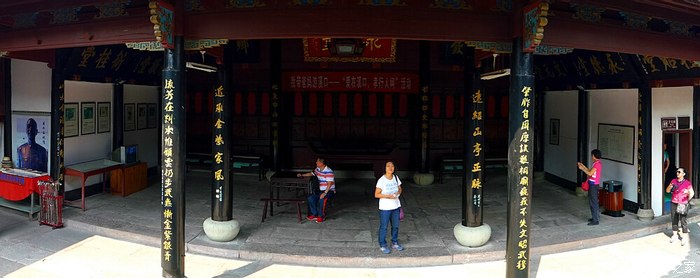

六、拜厅(拜殿、享堂、祀厅)

祠堂的第二组重要建筑是拜厅,或者叫拜殿、享堂、祀厅。在一些占地面积狭小或大型庙宇之中,拜厅会与寝厅合二为一。

庶民的庙宇,拜厅的遵制通常都是三开间,如族中曾有特殊人物官至显爵且财力允许,那么会建以五开间的大厅,如诸葛村中的诸葛亮丞相祠即因此制,是村中所有祠堂中规模最大的拜殿。

在浙江地区,由于夏天多雨,拜厅通常不会设立隔间且前檐完全紧闭。同时,拜殿是参加祭祖典礼的地方,为了满足众人集中活动的需求,拜厅的大堂都较为高大宏敞,木结构也很粗大。为了减少木结构的呆板感,有些地方采用月梁以及猫梁,而且以彩绘装饰。可以说,拜厅是整个宗祠之中最为绚丽与壮丽的建筑。

拜厅的中心梁枋之上会挂以大匾,内容都是颂扬功名、寿考、德行等内容的。也有的写本房本派历史上极光荣的事件,如清潭“飞凤祠”。而且有的之后不只挂一块匾,郭洞村的何氏大佛寺拜厅内悬挂有“怀葛遗民”、“厚德载物”、“嘉尚贤劳”、“承天宠锡”四块匾。

拜厅内的金柱之上会有楹联,内容非常斑杂,但必有一副长联,上联统叙列祖列宗的功业、懿德、声名,下联颂扬始祖播迁以来,落根本地的经过等。

东阳卢宅第三进肃雍堂:

拜殿两旁的次间或梢间,一般在前檐柱和金柱之间的轩顶下有时会架钟鼓,左钟右鼓,在祭祀时应仪式的流程或必须而敲响。

其实了,钟鼓楼的位置没有太程式化的要求,有的地方会将钟鼓放置于门厅两侧廊下,有的摆放于前庭两侧,还有的则放在中庭与后堂左侧。

在一些大型的宗祠之中,这种钟鼓设置也会成立独立的钟鼓楼。例如:兰溪诸葛村的太傅祠堂在寝厅前左右各建一小间为钟楼、鼓楼,上覆卷棚顶,用拉弓式硬山封火墙。

此外兰溪境内还存在一种很非常的拜厅形制——“中亭”,专建于宗祠的总祠内。把总祠拜厅的殿宇和面阔建成一个都是三开间的近正方的建筑,四面与其它建筑如门屋、寝室以及两边的廊庑都没有连接,四面开敞如亭。

这些“中亭”式的拜殿只供举办盛大庆典,不设神厨,所以应该设有第三进寝厅。例如诸葛村的丞相祠堂。

太师壁

在拜厅中也有一种安装在厅堂后檐与金柱之间的隔扇装置,把整个厅堂分为前后两个别,这种屏风性质的隔扇称为太师壁。

太师壁也多由木头制成,可以变成一组门扇的方式,也可以变成隔扇窗或槛窗的方式,但无论哪种方式,因为正进入厅堂之上,都要进行精致的装饰,可以在窗扇上题诗、作画,还可以布置各种木雕花纹。

这些太师壁的隔断形式也有来源于日常居所的设定。在居住建筑中,拜厅所处的位置与功能通常是成为接待、交流的厅堂,其后会是屋内女眷游玩、休息房舍寝室。因此,太师壁也有隔绝视线的一道屏障。

居住厅堂的太师壁前一般摆放八仙桌和太师椅,壁前条案上摆放“东瓶、西镜”,取“瓶、镜”的“平静”的偕音。后来清朝年间有了自鸣钟之后,则会在条案中间放置,“钟”和“瓶、镜”放一起取“终生平静”的偕音。

而在大殿拜厅的太师壁前,除八仙桌、太师椅外,条案上一般则放置佛像、供品、牌位及雕塑神像,壁上挂祖像等,太师壁所采用的装饰手法和形状也按照壁前所放置的陈设而定。

浦江江南第一家昌七公祠中厅:

七、寝厅的形制

通常而言,宗祠建筑中轴线的最终一幢建筑一般即为寝厅。寝厅是专为祭拜本族先民神主、祭祀之时安置祖先灵牌的厅堂。

寝厅的明间至两个次间之间,有些有佛像进行装饰,供奉先祖神像;有些则直接用几层砖石堆砌成为一道阶梯台进行放置。神主多时,就在右侧的屋顶前再建台子,也有个别把两厢梢间改做独立寝厅,单独供奉某位或某几位先祖的。

对于一些历史古老且祖宗神主较多的宗祠,有些会建两层楼的寝厅,如绍兴后金村的松坡书院,又叫金氏大宗祠,附院的门上分别嵌石匾,印刻为“左昭”、“右穆”。

浦江江南第一家郑氏祠堂寝殿内景:

永康厚吴村吴氏祠堂寝殿内景:

有些宗祠,会在拜厅和寝厅之间舍弃天井或花园,建筑一道连厅,形成一组工字形构架的建筑,如兰溪诸葛村大公堂、永康下柏山村陈大佛寺,它们在拜厅和寝厅间沿中心线建一个开阔的塔楼,即下降了建筑的整体性,同时也便于在天气差的日子中出入后堂的便利。

兰溪诸葛村大公堂后连廊:

永康下柏山村陈大宗祠后连廊:

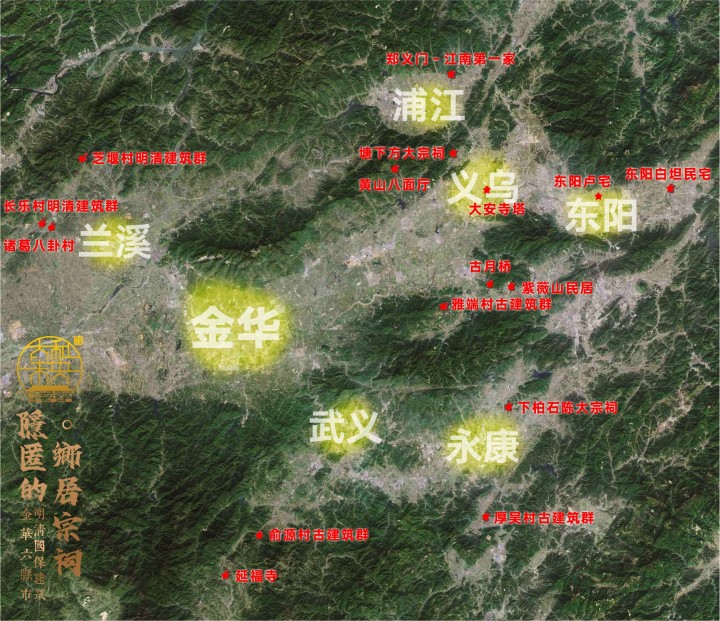

至此,我终于用近3.8万字对古典乡居的建筑构架及构成进行了完整的表述,利用200余张图片让你们*内建筑的组成型式及木构架表现有了更深入的知道。

接下的帖子内容,我将带他们深入每一处乡居村落之中,对隐匿在期间的诸多乡居宗祠一一进行解读。

我将按照走访的顺序,对16处古建村落中归属*家重点文物保护单位的建筑进行说明,它们分别是:

01:兰溪市,诸葛村

02:兰溪市,长乐村

03:兰溪市,芝堰村

04:武义县,俞源村

05:武义县,延福寺

06:义乌市,大安寺塔

07:东阳市,紫薇山民居

08:义乌市,古月桥

09:义乌市,雅端村

10:浦江县,江南第一家(郑义门)

11:义乌市,塘下方大宗祠

12:义乌市,黄山八面厅

13:东阳市,卢宅

14:东阳市,白坦村

15:永康市,下柏石陈大宗祠

16:永康市,厚吴村