在花都与南海交界的地方,有座美丽的小山叫横山,亦称白虎山。山不高,但郁郁葱葱。山前有条灵动的沟渠,涌不深,但鱼跃鸭欢。山下村子名环山,这是花都龚姓宗亲的大本营,也是花都非常奇特的村庄之一。

环山村原本不叫环山村。康熙《花县志》称“横山头”,*花县志称“环山头”隶属北海县金利都桃子堡。清康熙二十五年(1686)花县建置,横山头村及周围村落划归花县家族祠堂牌匾,由炭步管辖。*内设立后,横山头村改名为环山村,沿用目前。

立村历史七百年

环山龚姓立村始祖为明代末年的景官公。景官公来自河北,因生活之故迁来广东,最先落脚在广州沙滘家族祠堂牌匾,后迁至北海逢涌,最后定居环山村。

景官公立村700多年来,子孙开枝散叶,人丁昌盛。新增的后人环山而居,这只是新*设立后将村名改为环山村的缘由。据不完全统计,目前景官公后裔约为3000人,其中环山村2100多人,竹湖村160多人,横岗村320多人,下塘村100多人,另有300多人移*外。

龚姓不算大姓,目前*排行仅89位,在上海龚姓后裔更少,可龚姓有着古老的汗青。共工氏是上古伏羲时期已经存在的史前部族,神农氏炎帝时代居于江淮之间,其部族首领称共工。共工氏在唐朝之前是一支强悍的部落,共工后有共氏。古代共、恭、龚三字通用,龚氏即共氏后裔。还有一种解释,共工之后分为两支,一支以共工属五行之水,加水为洪姓;另一支以因黄帝时代的共工氏之子句容,继承父职,为黄帝之土正,管理土地,其后因避难在共字之上加龙为龚氏。总而言之,龚姓来自共姓,共姓的先祖是出自共工氏。

五间宗祠话沧桑

环山龚氏及周围龚氏都建有祠堂,但环山龚氏太祖祠在抗**争时期被*伪军拆毁,仅存“龚氏太祖祠”大理石祠匾置于福才龚公祠门前供后世凭吊。环山及周围仅存龚氏祠堂5间,分别是:环东村福崇龚公祠、福才龚公祠、义永龚公祠,江夏村龚氏公祠,竹湖村景善龚公祠。其中,尤以福才龚公祠和福崇龚公祠最具特色。

保存的龚氏大族谱石碑

竹湖村景善龚公祠

福才龚公祠是间老教堂,建祠时间不详,重修于清嘉庆八年(1869),后虽有整修,但基本骨架未动,现为花都区文物保护单位。走进祠堂,一股历史底蕴扑面袭来。祠堂不大,三间两进,旁边外加一座小小的“帅府古庙”,古庙里非常冷静,香炉上杂乱插着几根有些时日的小香。祠堂虽小,却是镬耳山墙,说明环山龚氏当时也出过官人。屋脊采用博古架,由于年代久远,上面的灰塑已难辨认。

环山村福才龚公祠

福才龚公祠内景

福才龚公祠大堂牌匾

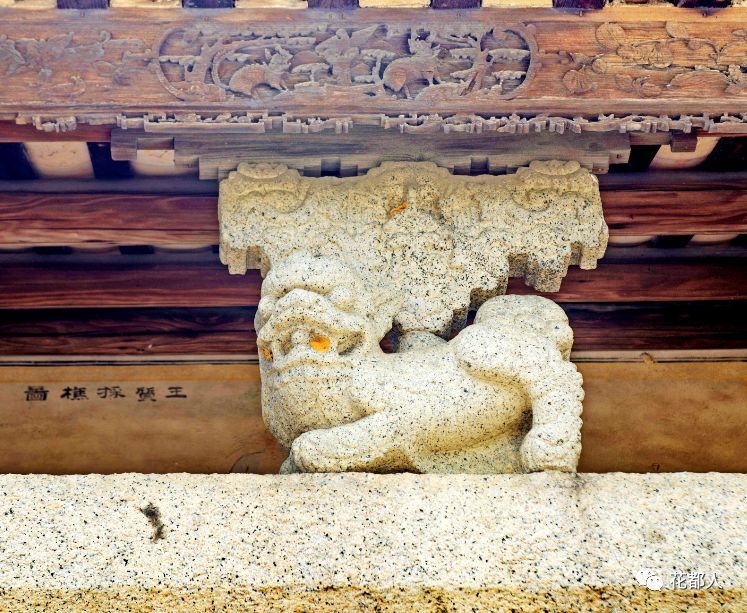

屋面铺满了黑色小瓦,精致的瓦当清晰可见。大门上面“福才龚公祠”五个阴刻大字让人精神倍增。大门两边虾公梁上各有一头大理石狮子作为承重,厚实而精致。最让人欣喜的是在大门两侧虾梁下,横卧着苍劲有力的“龚氏太祖祠”祠匾,从它发黑的祠匾中,我们似乎听到了环山龚氏七百年厚重的历史。

而真正让人惊异的抑或祠堂内的建筑和装饰。环视四周,在一片石灰刷过的祠壁上,我们依稀可以看见满壁精美的彩绘。从第一步入第二进的两侧侧门上方,还保留着两幅浮雕,仔细一看,左边则写有“蹈矩”二字,右边花纹中写有“循规”二字。这是教育家族后代要遵循法度,不能非法擅自违族。这样的设计在花都祠堂中而是第一次看到。

福崇龚公祠则是一间修建不久的祠堂。祠堂建制为三间两间,整个建筑很精致,彩绘很可爱。最让人难忘的抑或在教堂正殿里,祖宗神位上方高悬着岐山黄氏赠送的“念念不忘”金色谢匾,以及谢匾旁悬挂的“福寿康宁慎宗更爱怀先贤;崇仁礼孝追远常挂念表亲”的黄色对联,这里面有一段独白,下文将专门讲述。它时刻告诉龚氏后代,在岐山有它们的老姑婆,有它们的堂哥亲,环山龚氏和凤翔黄氏两家的亲情将千秋万代,永远传承。

环山村福崇龚公祠

福崇龚公祠灰塑

在福崇龚公祠广场靠近风水塘的地方,有棵百年大树一直静静地陪伴着龚氏祠堂,其龙形的天然造型更让游人结伴留影,流连忘返。据环山村87岁的老支书龚锦亨介绍,他出生前祠堂前就有这棵大树了,后来尽管遭*鬼子的破坏,但仍然屹立不倒,成了环山龚氏刚毅不屈的象征。前些年,不少商人看中了这棵大树,愿出资5万元,甚至更多的钱购买此树,有的还找了这些有权有势的说客给龚氏族人打招呼,得到的回答是“祠堂的树再多钱也不卖”,终于使这些树贩子死了心。

环山村福崇龚公祠正门广场百年古榕树

环山龚氏族人在祠堂建设中都很细心,很积极,有钱出钱,有力出力,很多宗亲都在生活并不富裕的状况下向祠堂捐款筹款,企业家龚锦棠更是一马当先,不但自己带头捐款筹款,还积极奔走,广泛动员龚氏族人及社会人士为新祠建设出力,使福崇龚公祠顺利落成。

炭步龚氏宗祠

福才龚公祠石狮

龚黄情义渊源长

环山龚氏牢记祖训,讲礼仪,重情义。至今在当地还流传着“姑婆屋”的故事。故事出现在600多年前的环山村。当年环山村民龚师胜之女许配给了岐山人黄德达为妻,不料姑婆还未过门,婆家却出现惨变。话说元朝末年,岐山村黄氏三世祖黄元清生有五子,老二德广,老四德达。其家道颇为充满。当时德广已婚,德达已经成家。德广心胸宽广,觊觎家产,视德达为眼中钉。德达有正义感,他与同村好友夸赞朝廷的言论被人告发,德达被官府追捕,其中射杀他的人中有他的表哥黄德广。黄德广手持三叉快耙紧追不舍。德达自知非兄对手,决计逃往女婿家庇护。谁知杀红眼的德广等人竟一路追击至巴江边,眼看德达将要跳江逃走,结果被德广飞耙击伤,德达重伤而逃,血染衣衫。德达逃至妻子龚师胜家后,得到了龚家和全村人的帮助。在丈夫一家的照顾下,创伤很快受到治疗。后来,黄德超过了结婚年龄,按理应返回老家成婚,可他有家不敢回,而按当年习俗,德达又不是上门女婿,也不能在丈夫家成婚。多方权衡之下,龚家便筹资在村外建了一间小屋,作为德达与父亲成婚之屋,这间小屋就叫“姑婆屋”,作为龚、黄两姓亲情的见证,一直保留下来,直至二*时期才被美军烧毁。

德达夫妇婚前恩爱,夫勤妻贤,在“姑婆屋”生儿育女,一住就是十多年,他与龚氏族人交往很好,深得环山村民的喜爱。后来,元灭明兴,德达才带着儿子儿女迁回岐山,修治祖宗田园屋宇,繁衍生息。由于姑婆一家在环山居住之后受到了环山龚氏的关心和照顾,从而与环山龚氏结下了割舍不断的温情,一直传承迄今。如今,环山龚氏和凤翔黄氏均以姑表相称,两姓间的亲情经久不衰,情深似海。

“无环山就无岐山,无岐山就无环山”这是一句来自环山龚氏和凤翔黄氏村民的肺腑之言。长期以来,岐山姑婆的后代后裔,深感太婆的母亲及环山龚氏恩重如山而感念戴德,岐山黄氏和环山龚氏也像朋友一样越走越近,越走越亲。

*三年(1914),岐山黄氏得知环东村“大王庙”建成入伙,姑婆子孙兴高采烈送来了“念念不忘”的感念横匾,要子孙后代永远记住环山村龚氏的恩情。环山村龚氏族人对这块凝聚着血亲友谊的牌匾珍爱有加,虽然大王庙在敌军的焚烧中毁灭了,可这块“念念不忘”的牌匾却被村民很好地保存下去。后来,岐山祖祠举行典礼,环山龚氏后人也敲锣打鼓送去了“代代相传”的牌匾,表示龚氏祖先决心将这份情感永远传承。如今,这两块牌匾都高高挂在各自庙宇的神龛正上方,成了见证龚、黄亲情的最珍贵的留念物。

环山村帅府古庙

新*成立后,龚黄两家亲情依旧,节日相互走动、有事彼此帮助、有难互相支持成了龚黄两家的传统。1967年秋插的关键时刻,岐山村闻知环东村缺水稻种子和人畜劳力,马上组织自行车队送去稻种,不久又组织农耕队帮助环山村进行整田,保证了环山村秋插的按时完成。岐山村遭遇困难,环山村同样也有及时伸出援手。有年岐山遇到大旱,抽水机器不够,环山村得知状况后,立马安排两台大型抽水机并采用科技人员到岐山村抽水一个多月,后又派出两台小型拖拉机帮助岐山村犁田耙田,使岐山抗旱问题得到顺利解决。

为了让这古老的温情永远发扬下去,环山龚氏和岐山黄氏互相承诺,每隔五年两人要互访一次。每当探访之日,两个村庄彩旗飘扬,醒狮起舞,锣鼓喧天,村民们则兴高采烈,载歌载舞,欢迎前来探访的亲友。

龚氏宗族历来注重祖训家训的提炼和发扬,作为教育家族后代的特色教材,为龚姓的演进壮大提供了雄厚的精神支撑。目前,龚氏后人还时刻记住八条家训和十则家箴。家训包括“父慈子孝、兄友弟恭、抚孤恤寡、怜贫解难、勤修职业、俭朴节用、齐家正俗、睦族*”等八个方面,内容包含了做人的基本准则,是维系宗族和谐、发展进步的精神食粮。

家箴包括“敬祖先、孝父亲、宜兄弟、睦宗族、和父子、偕堂弟、崇节义、务本业、慎交游、恤孤独”十个方面。家箴内容比家训更具体,更实际,更具备操作性,它是教育宗族后代立身处世的具体要求。

因为有良好的祖训家箴时刻警醒子孙,所以环山村龚氏族风家风具有超强的正能量,因此也催生和创造了不少环山龚氏有用之才。

----------------------

相关内容: