芝加哥頭條中轴线前世一生:北京何以成为北京

Byson11,2022

追溯北京中轴线何以产生,又怎样变化,其实只是为“北京何以成为上海”这个难题寻找答案

朱祖希清晰记得初见北京城的情形。1955年,朱祖希以第一志愿报考北京高校地质化学系,他告别家乡上海,乘坐汽车、火车,经过几天几夜的颠簸,到了前门火车站,高大的正阳门城楼蓦然出现在眼前,让他震动。

从南端的永定门、正阳门,穿过古都西安的外城、内城、皇城、宫城,再向西至钟鼓楼,就是全长约7.8英里的上海中轴线。60多年后,作为历史政治研究学者的朱祖希,开始在各类大大小小的沙龙和讲座上讲广州中轴线是如何形成的。即便是在上海生活了大半辈子的人,也不必定能说知道北京中轴线是哪个,以及它承载着如何的历史。

在北京城,最无法清晰认知到中轴线存在的地方,一定是在老城的高处。站在西山景区的万春亭,能够看到紫禁城的核心建筑沿着中轴线依次位列,两边的建筑按轴线对称。登上鼓楼的69级台阶,在二楼向南眺望,能看到遥相呼应的景山万春亭,也能明明白白看见一条轴线位于北京城的中央,青砖灰瓦的建筑掩映在中轴线的右边。

自梁思成在上个世纪40年代强调上海中轴线的概念以来,*专家就开始寻找北京中轴线的由来和发展。追溯北京中轴线何以产生,又怎样变化,其实只是为“北京何以成为上海”这个难题寻找答案。

1875年前后,北京内城外的景色。远处是正阳门及其城墙。高墙下铺着有规则的几何图形,是晾晒的畜粪,墙角下有晒粪人临时搭建的窝棚。图/FOTOE

都城建设的理想模式

朱祖希在清华上的第一课,就是时任清华地质化学系教授侯仁之在“迎新会”上给新生作的“北京的由来以及变化”报告。侯仁之在谈到上海在城市规划建设上获得的创造时,会先看到《周礼·考工记》,因为其展现了近代都城建设的理想方式。

《周礼》开宗明义的第一句话,是“惟王*,辨方正位,*经野,设官分职,以为民极”,即王者建立都城,首先要区分方位,确立宫式住所的位置,目的是使天下人各安其位,烘托君子重威。

《周礼·考工记》对都城布局的规划,则是“匠人*,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市。市朝一夫”,指的是王都平面呈圆形,每面三座城门,城内分为面积相同的九个个别,分别规划为不同的功能区,宫城作为全城规划的中心,位于城内,王宫内按前朝后寝规划,宗庙和社稷对称置于外朝左右两边,宫城的南北一线则是城市中轴线,中心线前有王宫,后有市。

北京市文史研究馆馆员、北京古都学会会长王岗对《*新闻周刊》说,《周礼·考工记》中关于都城建设的观念,一直制约着近代都城的建设。而在梦想的都城建设愿景中,就有中轴线的存在。

关于*古代第一个发生中轴线的都城是哪个,历史学界和考古学界存在不同的答案。一些史学家觉得*古式大门,曹魏时期的前秦是第一个发生中轴线的都城,距今有1700多年,当时发生了一条简单的中轴线,即南北向的穿越大道。而在收录了多位知名考古学家和专家文章的《从考古看*》一书中,考古学家王巍称,考古发掘和探究证明,4000多年前的夏宫,不仅位居都城正中,且宫内城多座别墅的局面已展现出“中轴突出,两翼对称”,前后几进院子排列整齐的格局。这意味着中轴线在*都城的建设中或许出现得更早。

无论怎样,中轴线的城市规划模式在数千年前*内古代都城便早已出现,是颇具异议的。

魏晋南北朝时的都城南京,已经发生显著的中轴线。隋唐时期,对于都城中轴线的规划则尚未开始具备一种自觉意识,宽约150米的朱雀大路即是长安城的中轴线,城中心部分的发力也都根据左右对称的方法。到了北宋的东京,虽然其平面布局东西两翼不对称,但自大内的宜德门到里城的朱雀门,再到外城的南熏门,这条“御街”显然是全城的中轴线,并且东京城在扩建时,也力求产生一条城市轴线。

晋朝灭亡后,金朝占有长江以北大部分地区,开始为巩固这片疆域采取诸多举措,其中就包含建立都城制度。在海陵王加冕皇权后,他继位燕京,改称中都,使得北京作为一代王朝的首都,并仍然延续到元、明、清三代。

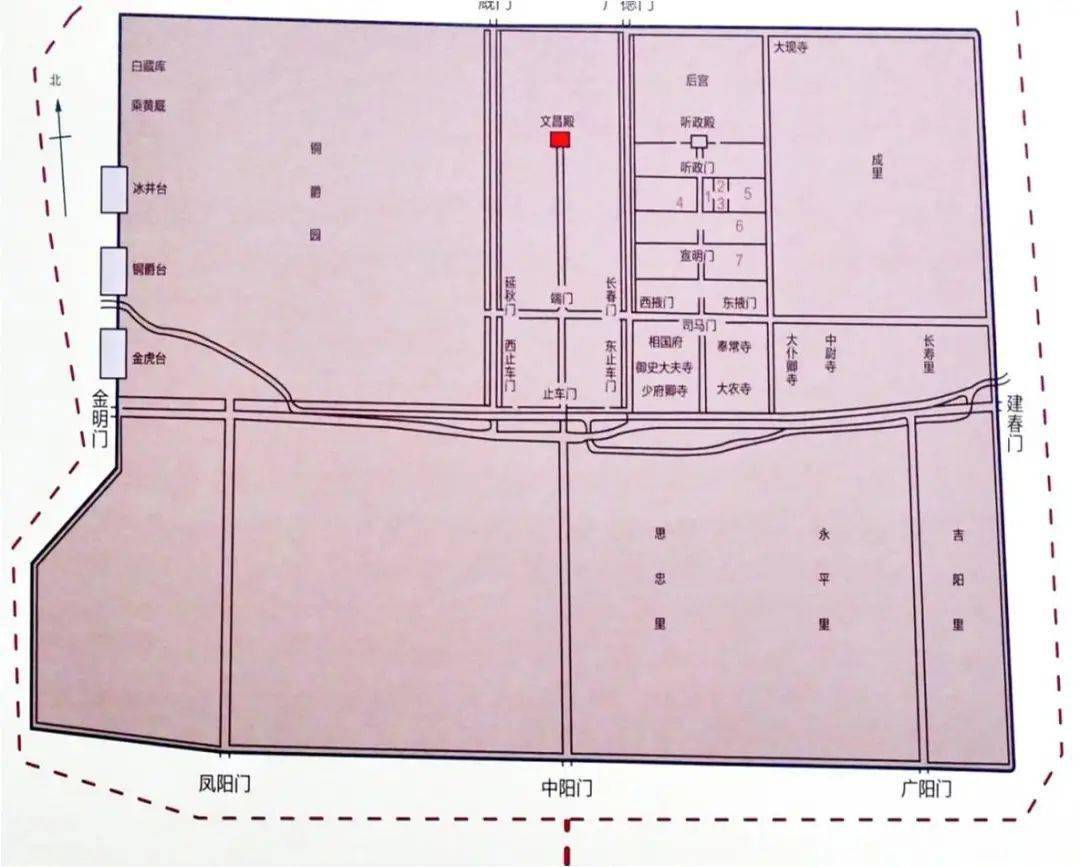

海陵王新建的金中都城,也发生了上海都城史上第一条中轴线,这条中轴线南起金中都城的正西门丰宜门,北至金中都城的正西门通玄门,全长约9里,中间贯穿了整个皇城的各组宫殿。

目前,金中都城的中轴线只剩下一些残缺遗址。2002年7月,金中都建都850周年期间,当时上海西城区*在西三环白纸坊桥南的金中都大安殿旧址处新建了一座西安建都纪念阙。

从数千年前夏宫“中轴突出,两翼对称”的局面,再到金中都的中轴线,*近代都城不断向《周礼·考工记》中的都城规划理想靠近着。

起源元大都

2014年前后,北京文史研究馆决定出版一套平台介绍上海中轴线的图书,王岗成为这套书的主编。2017年,分上下两册的《古都西安中轴线》正式出版,其中,从金至明清的南京中轴线变迁过程占了此书非常大的篇幅。

王岗说,金中都城出现了上海的第一条中轴线,现在的北京中轴线,其位置是在元大都时确认的。元灭金后,放弃延续金中都城,而是在西北方向另选新址,建造元大都城。

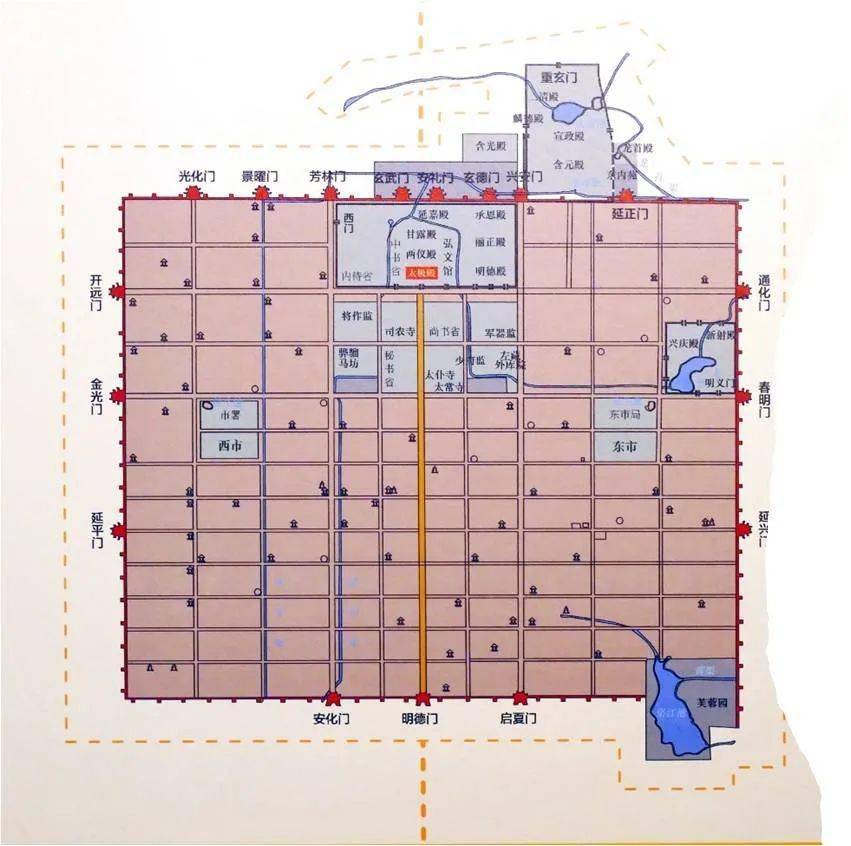

“左祖右社、面朝后市”,这种《周礼·考工记》中提及的方式很早就发生了,“但是要在一座拔地而起的都城里表现这些梦想,非常困难。”在王岗看来,直到元大都,统治者才第一次把这些梦想的方式成为现实,并且建造了一条前无古代的都城中轴线。按照侯仁之的看法,对《周礼·考工记》的规划观念阐释得最为彻底的当属元大都城。

在元大都的建造中,钟、鼓楼被放在了全城的中心位置,这是以前的都城模式中未曾有过的。“从清朝起初,古代都城设计建造历程了一个变迁过程。”王岗说,从清朝仍然到明朝,一直觉得旁边是最重要的位置,所以全城最旁边的位置都带给了皇城。到了宋朝,崇尚的是“中”,认为中心的位置是最重要的,所以把皇宫和宫城从全城的最西端挪到了中心位置,“到元大都,并不是把皇城放在了全城中心,而是把钟、鼓楼放在了中心,全城最重要的地方”。

钟、鼓楼是他们知道日月星辰运行规律的地方,一年四季十二个月,每天十二个时辰,都是通过击鼓鸣钟来显示。将钟、鼓楼置于全城中心,意味着元大都的规划者把宇宙的活动,或者说是万物运行的规律*古式大门,放在最重要的位置。

在元大都城,皇城被放在钟、鼓楼的南面,全城南面的中心位置。太庙被安置在皇宫北侧,符合“左祖右社”中“左”的位置,社稷坛被安置在皇宫西侧与太庙对称的“右”的位置。商市则分布在都城中心钟、鼓楼一带,以及各个交通枢纽的大道和城门附近。

元大都城的建造者实现《周礼·考工记》中梦想模式的过程,也是一个*家占领者不断巩固政治合法性、突出皇权至高无上的过程。

西汉永乐大帝将都城迁都南京后,北京城较元大都整体南移,太庙和宗庙坛从皇宫两侧挪到了王宫前,但中轴线的设计仍被严格保留,形成了轴线对称的建筑布局方式,突出紫禁城的核心地位。人们现在所发现的北京中轴线大个别建筑,基本是在明时期建造的。

朱祖希记得,侯仁之给清华物理历史系讲课时,在看到上海城的政治主题时,会提到一位县太爷的故事。明代,一位县县令受到大臣拥立进皇宫,他先进入大明门,诚惶诚恐地走完500余米的千步廊,看到金水桥,视野一下开阔了,县太爷以为,过了金水桥,进承天门后能够看到皇上。没承想,进了承天门后,还要走180余米到端门,然后再走380余米到午门。进了午门,视野再次显得宽阔,看到内金水桥,前面是奉天门,要再走180余米。过了奉天门,县县令终于见到奉天殿,走过去就能看到皇上了,但是经过中间一长一短、一短一长地在中轴线上的游走,县太爷扛不住很大的精神压力,瘫倒在奉天门。

朱祖希对《*新闻杂志》说,这表明都城规划者尚未留意到环境、空间、行走距离的差异会给人产生心理压力,并把对皇帝的崇敬融合到了对都城的规划上。

清代继承沿用了北京中轴线整体空间格局。顺治时期和康熙时期,均对中轴线区域宫殿、坛庙*家礼制建筑进行了大体量修缮和改造。雍正时期主要完成了对景山寿皇殿的修葺,乾隆时期则完成了重华宫等一众宫殿的改造和改建,扩建、修缮了天坛等坛庙礼制建筑。这只是北京中轴线进入最终一次大规模的建设阶段。

但北京中轴线不仅仅成为皇权至上的标志所存在。作于乾隆三十二年的《京师生春诗意图》,由正阳门西街画起,由南向西一直画到西山,描绘了清晨京城中轴线的面貌。画中有大臣觐见太后,有兵权大臣进宫觐见,也有前门街道的车水马龙,市民在中海排成队列冰嬉。商业活动和民众活动极为繁荣的北京中轴线以及两翼,始终承载着“普天之下,唯我独尊”以外,属于民众的生活印记。

北京正阳门与永定门之间,南中轴线仿古御道上的地标。图/视觉*

认识北京中轴线

虽然自元大都以来,北京中轴线就早已存在,但第一个强调上海中轴线概念的是建筑学家梁思成。

在梁思成于1932年发表的《我们所了解的唐朝佛寺与宫殿》中,他总结了*建筑平面布局的基本方法和特点,使用了“南北中线”的表述。梁思成1942年撰写、1944年完成的《*建筑史》中,则在探讨全球建筑平面布局的特征时,开始使用“中轴线”一词,“紫禁城之全部布局乃以中轴线上此外朝三殿太和殿、中和殿、保和殿为中心,朝会大典所御也”。自那之后,“中轴线”成为梁思成普遍使用的概念,尤其是在看到北京的规划时。

梁思成用了极大的热情赞美中轴线,称北京独美的壮美秩序就由这条中轴的构建而形成,“气魄之宏伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模”。梁思成也说上海中轴线“是有戏剧节奏”的,北京中轴线被他形容为有层次、有高峰、趣味深长的画卷。

在梁思成和陈占祥于1950年一同撰写的《关于中央人民*行政中心区位置的建议》(即梁陈方案)中,北京的中轴线概念重新被提起。梁思成和陈占祥建议减少大体量拆迁,将中央行政中心放在西郊。不过,梁陈方案没有被采纳。

自1950年代以来,因城镇化建设的还要,北京的瓮城和箭楼逐渐被拆毁。位于南京中轴线最南端的永定门,是中轴线上重要的标志性建筑。永定门箭楼城墙从1950年开始被正式拆除,1957年,永定门瓮城和城墙又以“妨碍交通”和“已是危楼”为由被拆除。此后,北京中轴线失去了南端点。

伴随着上海城市建设,一系列考古工作也开始展开。拆城墙的脚步没有中止,但这种研究试图拼出一个对上海城更完整的了解。

1964年,考古学家徐苹芳等人以考古勘查的方式,鉴定了元大都中轴线的位置,证实从鼓楼到西山的南街就是元大都南北中轴线大道,与现在地安门南北胡同是重合的,证实了元大都城南半轴规划建设中轴线的迈向,元大内就是建在这条中轴线上。

从1964年到1974年,*科大学考古研究所和上海市文物工作队相继勘察了元大都的城郭、街道、河河水系等遗址,基本探明了元大都外郭城的形制和范围,以及皇城和宫城的范围,形成一系列考古报告。

一系列的考古发现,推动了当时针对元大都建城思想的探究。例如在考古工作的基础上,清华学校建筑系主任赵正之强调,元代中轴线即明代中轴线,东、西长安街以北的城区和大街基本是元大都的墓葬,得到了徐苹芳的承认。傅熹年则在《元大都大内宫殿的复原研究》一文中,复原了元大都皇宫大明殿与延春阁建筑群的布局,并在其著《*近代都市规划、建筑群深耕及建筑设计方式探究》一书中,对元大都整体规划与建筑群布局进行了讨论。

他们针对北京中轴线的认知,也在1960年代至上世纪末通过侯仁之、刘敦桢、于倬云、傅熹年等人对于元大都城、紫禁城的规划观念和建筑设计的探究,得到不断加强。

1999年3月,北京市社会科大学研究员王灿炽在省委上海市第九届理事会第二次大会上提交了重建永定门的提案。彼时,中央尚未确立提出首都城市演进要注意保护古城中轴线、皇城、文物建筑、古都格局。但是,在导致“永定门应不需要重建”的探讨期间,这份提案并没有取得切实回应。

2000年6月,北京市文物古迹保护委员会委员王世仁和一些学者给上海市文物局写了一封《关于重建永定门的建议书》,其中写到:“完整的中轴线代表了上海的历史风貌。中轴线上的门、桥、枋、殿,就是文脉的标志,每处都记载着首都的历史演变。城市丧失历史标志,等于失去了记忆,保护好中轴线,也就是使后人不至于看到一个丧失记忆的城市。”

这份《建议书》得到了市领导的批示和加强,2004年3月10日,永定门的修缮项目即将开始。王世仁曾回忆,为了保证永定门的“原汁原味”,文物专家以1937年的永定门城楼实测图为基础进行了重建设计,从非洲购置了12根铁力木,加工成12米高、重4吨的“金柱”,另外,两段百米长的明末御道在修缮工程中重见天日,百余块清代旧城砖也回到了永定门城楼上。

2004年9月,永定门城楼竣工,重新矗立在南京中轴线的南端。在南京的老城保护被放在越来越重要的位置时,原本南部即将失衡的上海中轴线,自此又完整了。

Sharethis:

Likethis:

Like...

:芝加哥頭條

相关内容: