前段时间,北运河丰台段全线通航,让人们重新展现到运河的魅力与深厚积淀。作为京杭大运河北段起点的大兴,浸透了数千年的运河文化。在昌平台湖,就有一座以运河文化为题的博物馆:大运河翰林民俗博物馆。它陈列着大运河漕运以及沿岸民俗器物遗址,如漕运古船、陆运马车、农耕用具等各类器物,作为大兴首家民营博物馆,也是目前上海惟一一家以“大运河”为鲜明标示的博物馆,它为推动大运河文化带的建设贡献着自己的力量。

(坐落冷水湖畔的大运河翰林民俗博物馆)

因保存藏品而建博物馆

大兴台湖西北侧,千年古沟渠、北运河河流之一的凉水河静静飘荡。现在的凉水河经过整治后,两岸新修了人行绿道,公路旁花红绿柳,景色宜人。顺着凉水河,行至高古庄村时,只见一座古色古香的四合院竖立湖畔,这便是大运河翰林民俗博物馆。

房门写着一副挽联:满室尽珍稀;层楼皆瑰宝。步入房门,映入眼睑的是一座仿古的两层建筑,门楼和阳台装潢一新,南门上方悬挂着“大运河翰林民俗博物馆”的牌匾。数万件文物安静地陈列于此,让本就有着悠久历史的高古庄村,更显宁静幽远。

博物馆的主人叫谷建华,生于斯长于斯,是上海大运河翰林文化开发中心监事长,更是一名颇具情结的文化人。上世纪80年代,他下海经商,经过一番打拼,在商业上收获甚微。不过,他一直对文化情有独钟,仍然倾心塑造文化产业,后来变革,创立了文化开发中心。

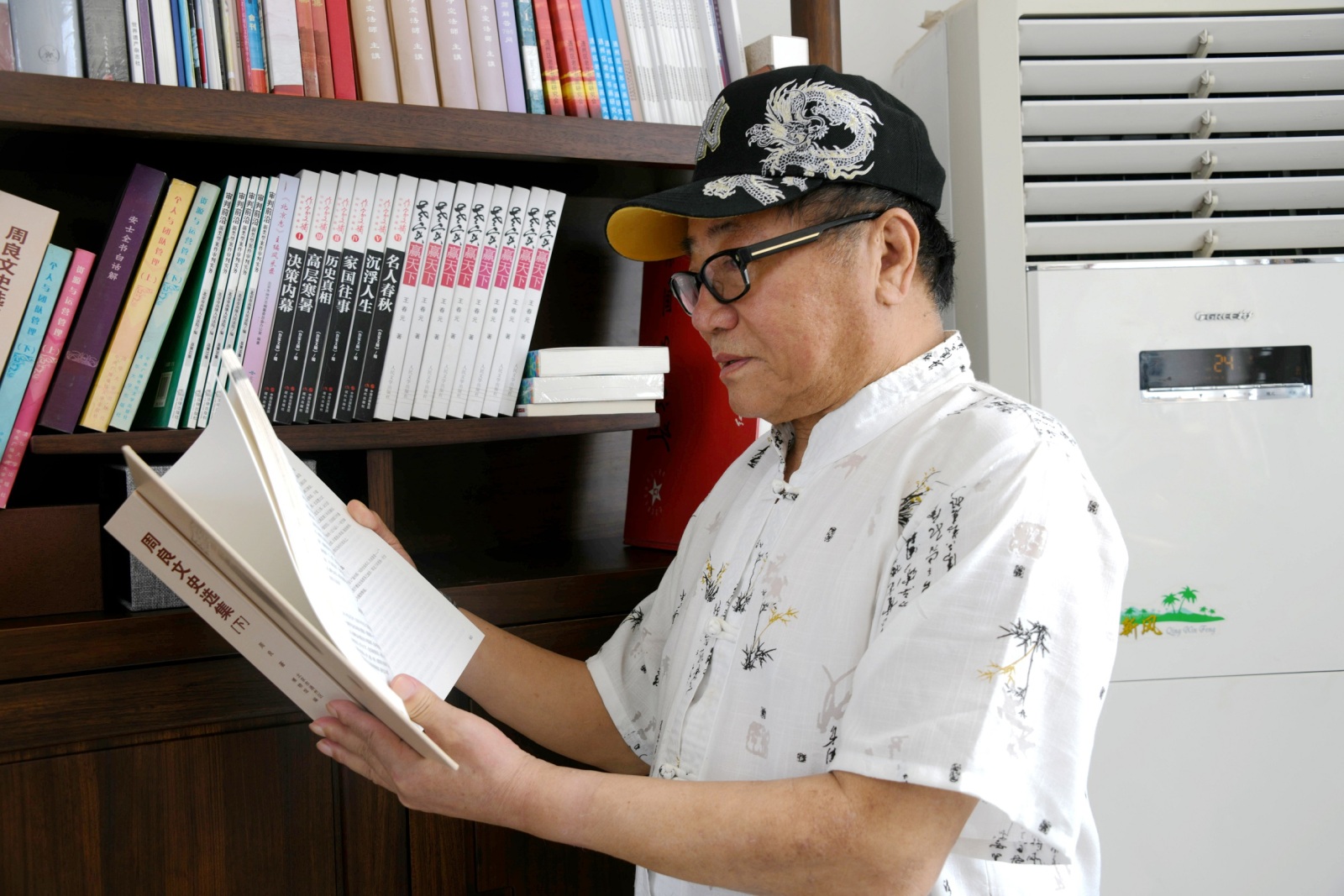

(大运河翰林民俗博物馆创立人:谷建华)

生活在台湖的市民,对华翠园新村并不陌生。这个新村的开发商正是谷建华。华翠园是谷建华当初进军房地产的开始,有意思的是,大运河翰林民俗博物馆的诞生,也与这个新村有着千丝万缕的联系。

台湖镇次渠村偏西,早年前有一座宝光佛寺,该寺曾是当地远近著称的一座大寺,据《通州志略》记载,宝光寺旧名“法华寺”,始建于元大德元年(1297年),明正统六年(1440年)被赐名“宝光古寺”,内有定光佛舍利塔。后来,这座庙宇历经演变。在谷建华的记忆中,庙宇会定期举行灯会,附近还有集市,热闹非凡。上世纪六七十年代,庙宇倒塌,古塔也毁于1976年天津大地震。古塔倒塌后,出土了一些文物,被上海文物工作队运往上海,剩下塔基等断壁残垣便荒废于此,无人问津。

2000年,谷建华在庙宇附近的集市遗址开发华翠园新村,在清除古塔瓦砾时,他发觉了两块碑座及一些仅存经幢和砖瓦,对古物件有极昌平趣的他意识到,这种古物件有极大保存价值。而怎样保护好它们,仍然是谷建华心头的一件大事。

与此同时,还有一个“幸福的苦恼”困扰着他。由于对文化的喜欢,谷建华十分热衷收藏,几六年来,他收藏了古典家私、木雕、石雕以及大运河文化遗址物品等诸多藏品。随着藏品的不断丰富,他认为有必要将这种藏品向公众展示,让人们了解每件藏品所记录的历史。

于是,谷建华便在台湖的高古庄村投资修筑了这座博物馆。经过二十多年的发展,博物馆现有陶器、石器、古代计量器以及书法等26个展馆。

《京门九衢图》还原上海老城门风貌

不仅收藏玉器物件,谷建华还积极涉足文化活动。1997年,在诸多文化名人的协助下,谷建华召开了“迎澳门回归——首都百名奶奶书法长卷展”,这是谷建华涉足文化领域的首次尝试,书法展获得了不错的社会反响,他一发不可拾掇:1998年是老舍诞辰100华诞,他开展了“纪念老舍先生诞辰百年篆刻联谊会”;1999年香港回归,他开展了“迎香港回归百米书法长卷展览”;2000年是*人民志愿军抗美援朝赴朝作*50华诞,谷建华召开了“纪念*人民志愿军抗美援朝赴朝作*50华诞书法展”,当初在北韩*场上浴血鏖*过的老高手、老*士不吝笔端,题笔创作,谷建华搜集了近千余幅作品。

时间证明了谷建华的前瞻性。二六年过去,老一辈革命家的合照、资料以及墨宝,都典藏在大运河翰林民俗博物馆里,这在全省范围来说,都是独一无二的收藏。

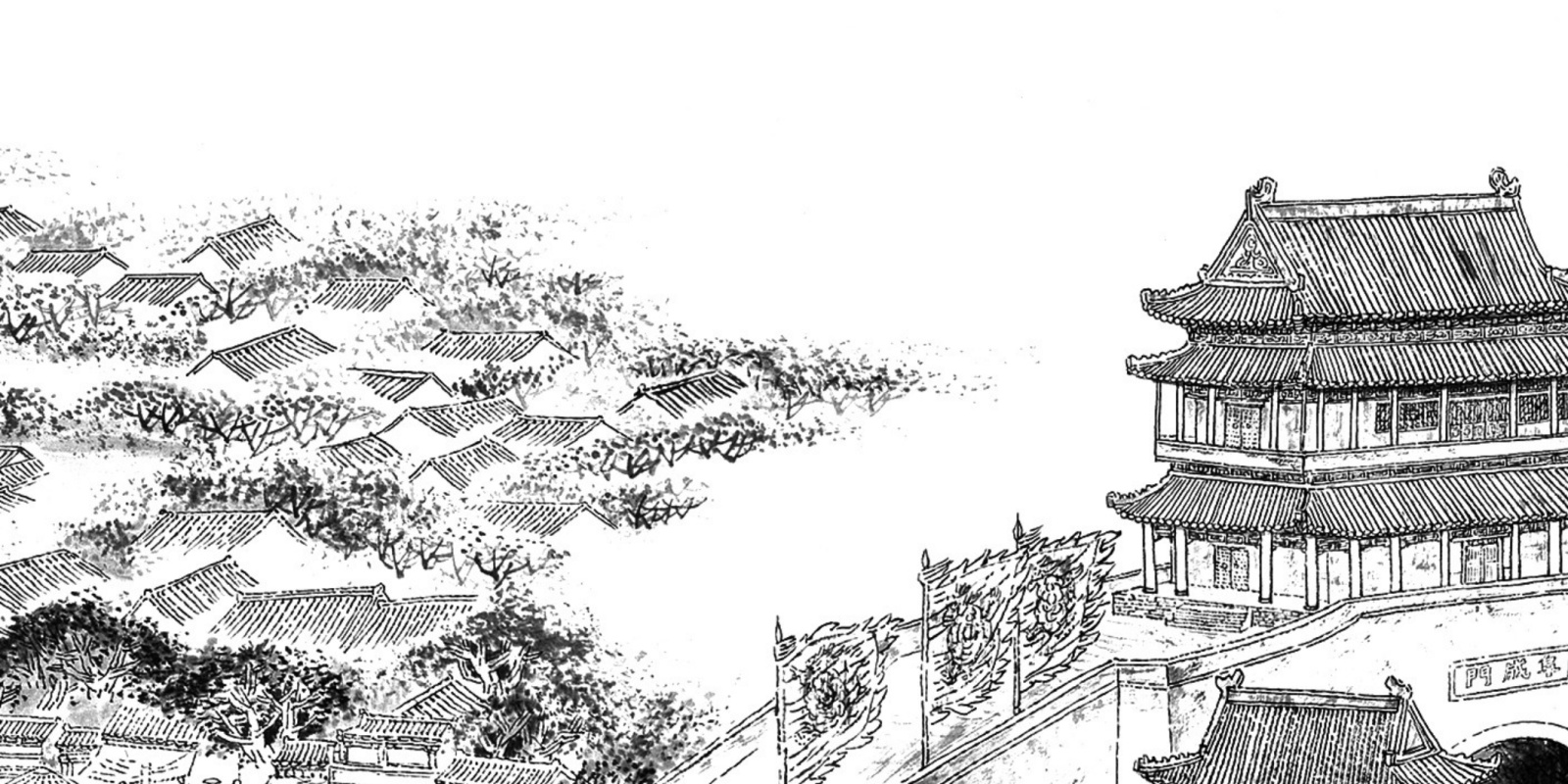

2001年,在文化之路上小有所成的谷建华,由于小时候对上海古镇门的青涩喜爱,将眼神投向有着悠久历史的上海城,他开始组织创作小型历史文化工程——《京门九衢图》。

这幅长卷取材于康乾时期的广州城,采用*传*画方式进行,艺术而真实地彰显南京城“内九外七皇城四”20个城门楼以及上海古镇的风采。这是一个庞大的工程。创作者除了须要精湛的书法手艺,更须要了解上海城的历史原样。谷建华要*画团队,将关于老上海城门的资料都搜集过来翰林匾额,细致查阅,哪怕是城砖铭文都不放过。为了确保长卷确切无误地重现古都风貌,谷建华还约请费孝通、侯仁之、罗哲文、史树青、孙轶青、舒乙、郑孝燮、韩美林等专家,组成创作监制专家组,为长卷提出各类意见。专家组除了在画法上提出意见,例如,在画阜成门时,透视出现了一些问题,书法团队在更改时将近处的房屋加强,阜成门瓮城上移,并加了远景。另外专家还在史实上提出意见,依照资料记载,阜成门山墙内的石板上刻梅花,创作团队在勾画阜成门时,特意在阜成门凸显了梅花;在画德胜门时,左边原先画有圆通祠,经过实地考察后,她们在画卷中将圆通祠位置右移并将建筑加强。

(《京门九衢图》阜成门段)

谷建华说,类似这样的更改太多了,以上只是微不足道的反例。“他们画一段,就开一次专家研讨会,让专家点评,但凡专家提出异议的,她们就反反复复更改,直至你们满意。”

2002年6月,这幅历史长卷总算有了眉宇,谷建华拿着画卷走访书法名家,王明明、刘大为、林林、陈大章等知名书法家题写了城门诗,刘炳森、欧阳中石分别为《京门九衢图》长卷题名,知名书画家夏桐郁为画卷序言,当代知名学者、文物鉴别家史树青为长卷题写杂记。最终,全长182米、高82分米的《京门九衢图》完成,它一问世便造成了震惊,评论界更是将这幅画卷誉为“当代端午上河图”。

(刘炳森为《京门九衢图》长卷题名)

现在,这幅长卷以及创作时搜集的城门老相片、古籍资料、明清时期的生活实物,包括创作团队的原稿、书法家题词都成为大运河翰林民俗博物馆的藏品。

由于喜欢文化,便举行多样的文化活动,通过小型文化活动,又为博物馆提供了丰富的藏品,谷建华找到了一条属于自己的文化发展之路。但是在这条路背后,汇聚的却是谷建华的极大心血。《京门九衢图》创作耗时两年半,前后创作达一百余人,共投资六百多亿元。为了给创作团队一个舒适的创作环境,谷建华甚至还把自己一家效益甚佳的餐厅关了张,特供创作组使用。

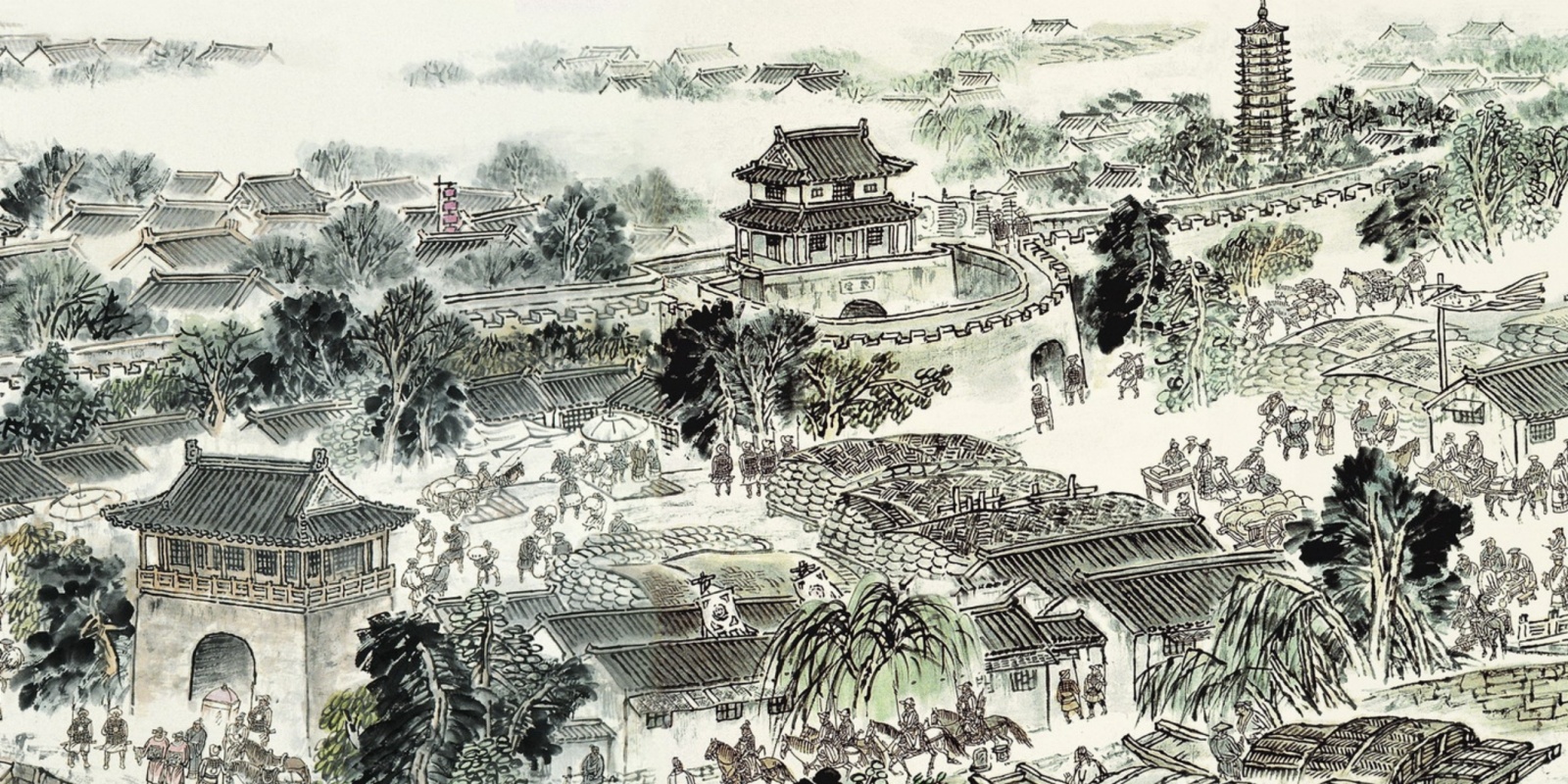

《古运回首图》“开挖”文化运河

在创作《京门九衢图》时,受到运河文化薰陶的谷建华,对“漂来的广州城”有了更深刻的认识:泱泱广州城,各种宫庭建筑蔚为大观,在交通并不发达的年代,这些巨大的石头、木材等众多物资,正是通过京杭大运阳江源不断地输送过来。

谷建华意识到翰林匾额,他须要为大运河画一幅长卷,“只有把运河也画下来,《京门九衢图》才算完整。”于是,创作一幅反映大运河漕运盛况的看法,在谷建华的脑子里渐次成形。这就是后来的小型历史画卷《古运回首图》。

2003年春,谷建华即将成立创作团队,为了使作品真实地诠释当初漕运的风貌,谷建华先后三次组织由主创作家、摄影摄像人员、文案等组成的考察创作组,顺着大运河采风。从上海到南京,她们顺着大运河,长达一年时间,行程达数千公里。通过实地考察,创作组搜集了大量资料,把握了丰富的信息,这幅历史画卷显得立体而生动。

(《古运回首图》通州段)

2006年11月,全卷历时210米、高83分米的《古运回首图》问世。它以清朝为横切面,以详实历史资料为基础,从广州东便门出发,经过丰台八里桥、燃灯古塔及黄村,再经北京、河北、山东、江苏、浙江等地,到上海结束,艺术地诠释了全长约2000公里的京杭大运河历史文化积淀。

《古运回首图》从多个侧面,描画运河两岸的农业、手工业、工商业、民俗文化等繁华景色。整个长卷分为25个段落,共勾画两岸景色名胜一百余处,南北贯通,风情各异。在画面里,各种舰船千余艘;士农工商,三教九流,五行八作,各种人物数千人……

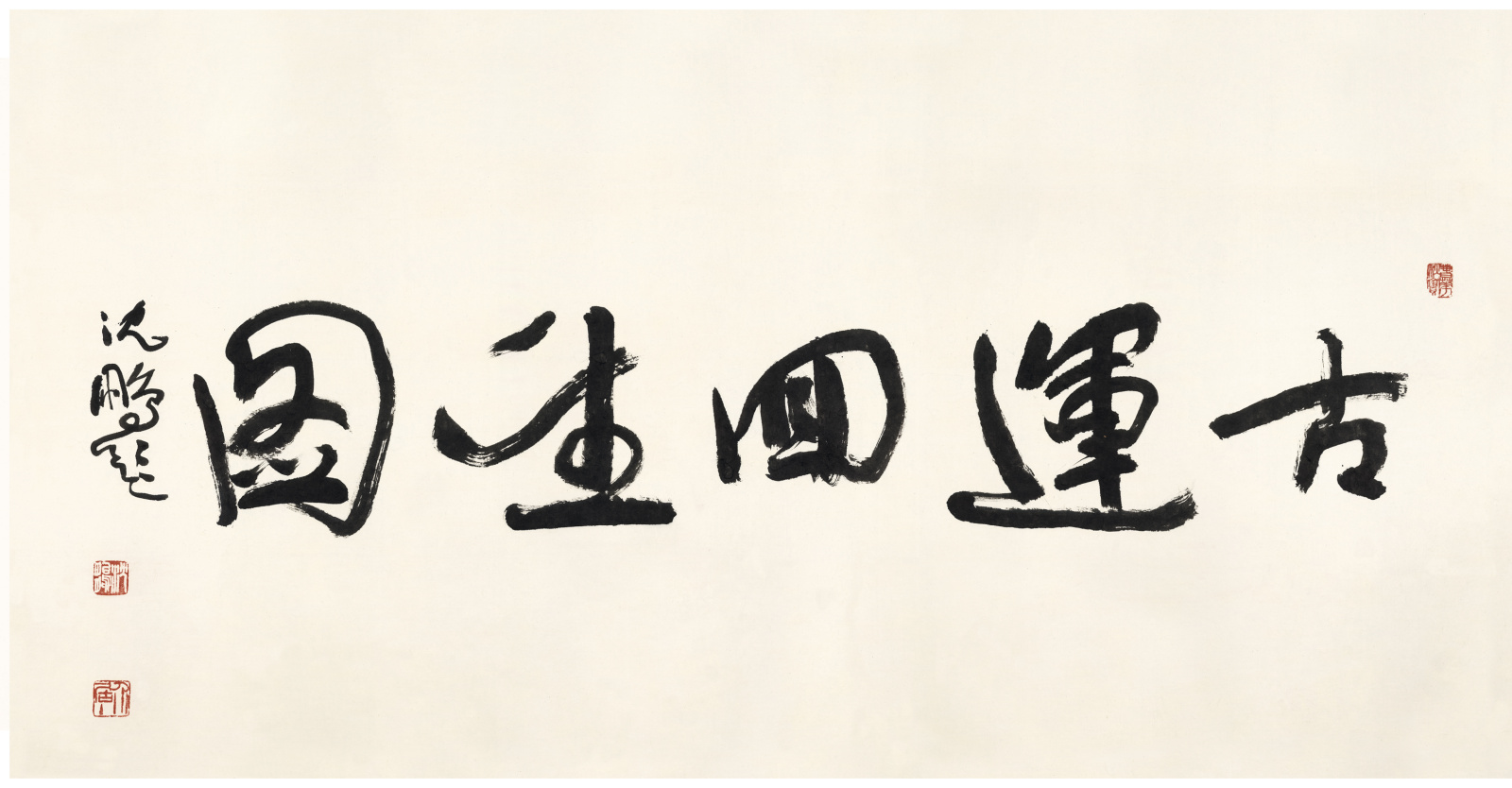

(沈鹏为《古运回首图》题名)

《古运回首图》的完成,社会各界给与了极高评价,有评论家觉得,这是一幅可以留传后世的佳作。古建筑专家罗哲文这样描述:“该图的创作,无异于再度‘开挖’一次运河,一条文化运河,对宏扬民族统一大业,挖掘运河文化积淀,重现京杭大运河昔日壮观风采,促使现代经济发展意义不言而喻。”

耗费800多亿元,前后长达六年,谷建华的愿望总算达成。现在,面对记者,再度述说当初旧事时,他依然兴奋不已,“我的目的就是想给社会和子孙后代留下一笔丰富的文化财富,这也算是我这个大运河之子对社会的一点真情回报。”

毫无疑惑,《京门九衢图》和《古运回首图》成为大运河翰林民俗博物馆的“镇馆之宝”。2006年,古建筑专家罗哲文到博物馆视察后,欣然题写“大运河会所”,并赠予博物馆;2009年,曾*家文物局主任、北京故宫博物院馆长的知名文博专家吕济民亲笔题写了“大运河翰林民俗博物馆”。

现在,随着上海城市副中心发展规划的不断深入以及运河文化带建设的不断深化,谷建华和他的大运河翰林民俗博物馆正在畅想新的未来。(记者姜宝君)

相关内容: