我的高中数学老师,喜欢绘画。每天下午晚自习的时侯木匾装色,便会抱来一大堆废试题,坐在寝室的讲桌旁写钢笔字。一撇一捺,秀润华美,横平竖直,工整圆润。

我后来晓得,这些字叫“台阁体”。

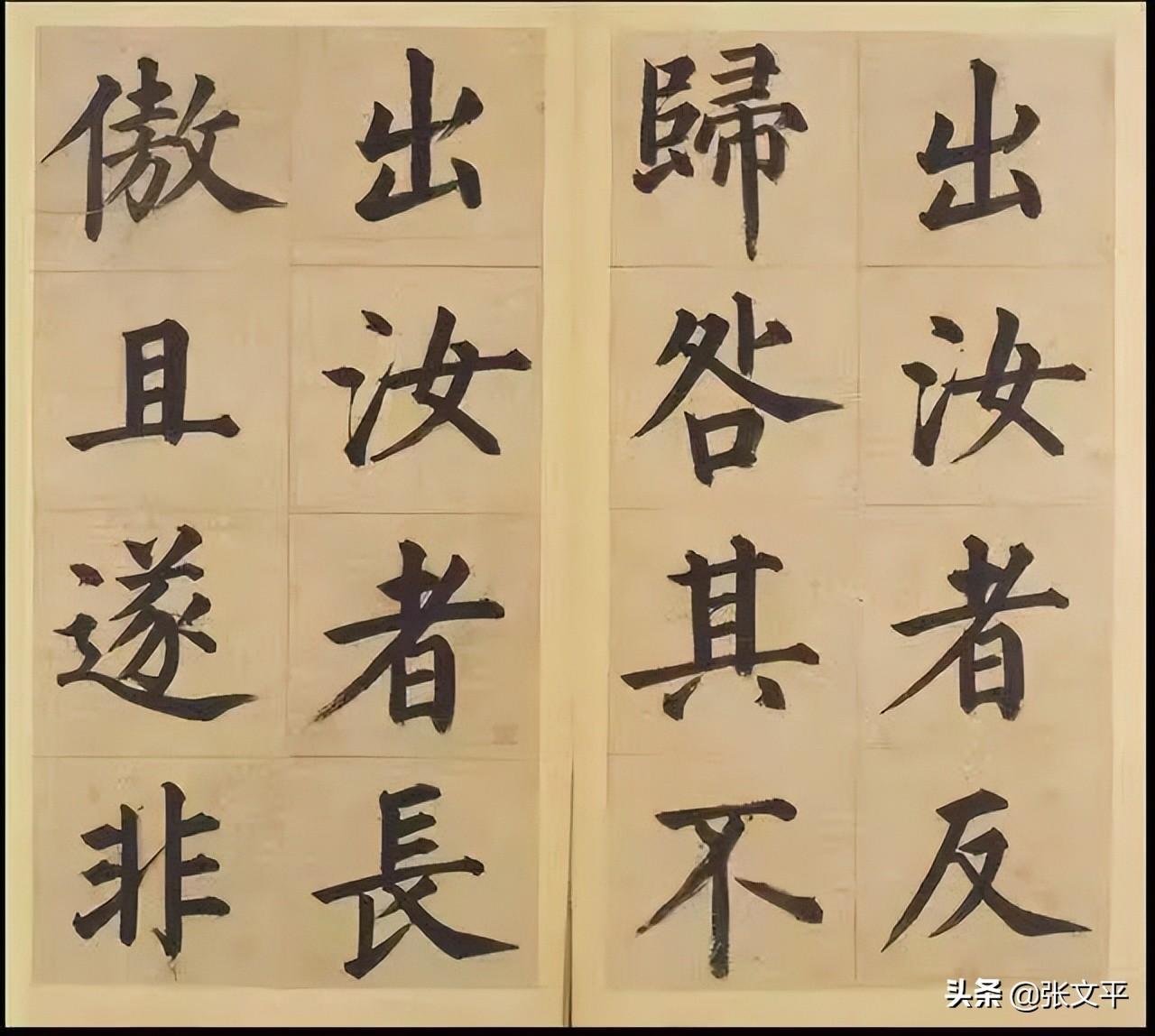

台阁体绘画

不过墨汁太臭了,朋友们有时侯会指责几句。老师说,如何会呢,墨是香的,不信你闻闻。朋友其实不敢去闻,捂着耳朵便往桌子下边钻。

老师爱写诗词:“柴门闻嘶鸣,风雪夜归人”“鸟宿池边树,僧敲月下门”。

老师在写“门”字的时侯,最后一笔总是写成直直的,不带钩,我感觉好生奇怪,便问这是为何。

老师说,“门”字原本是带钩的,而且用钢笔写就不能带钩了,否则会被臣子杀头的。

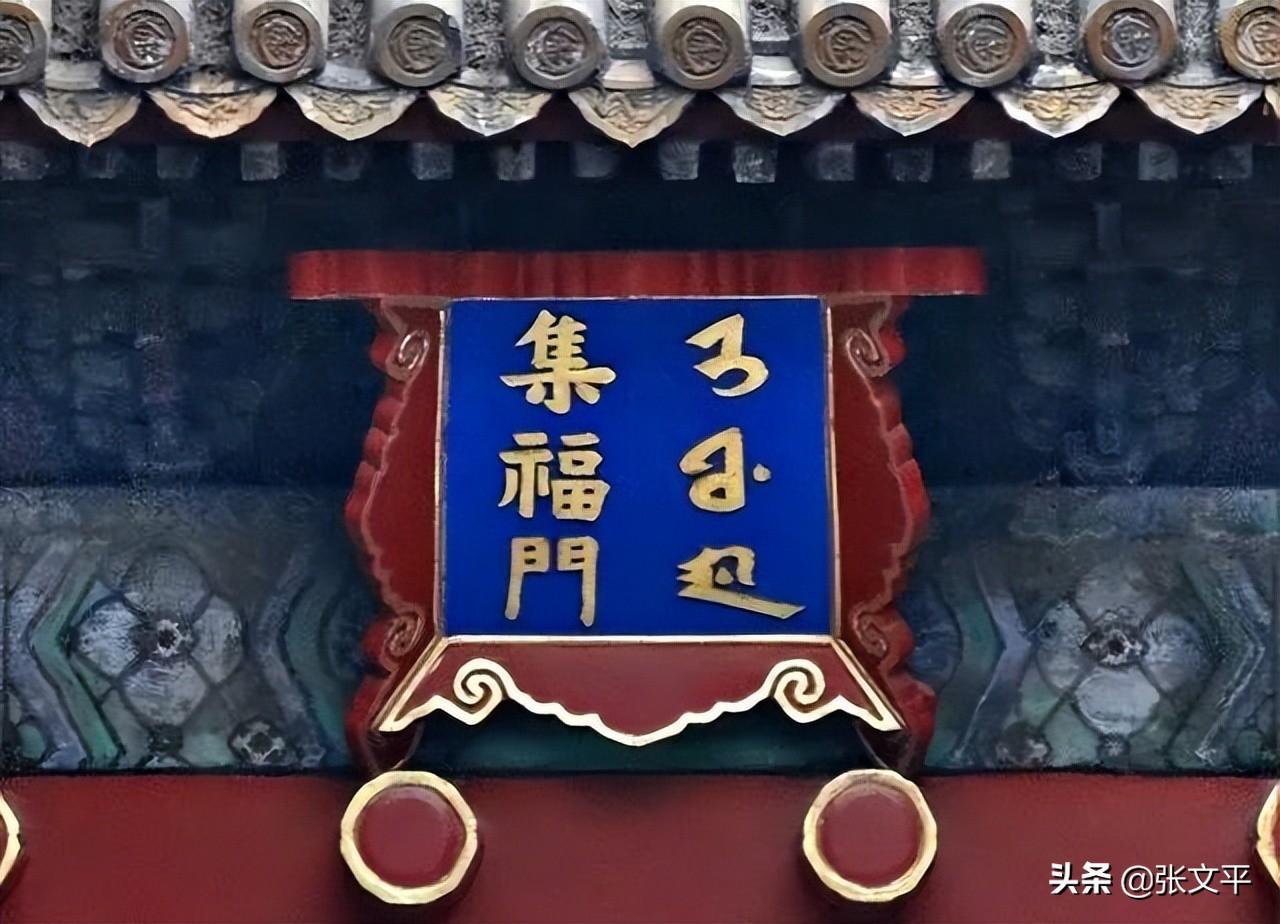

故宫午门匾额

我仍然以为老师在逗我玩,直至18岁那一年去了一次上海故宫,抬头看见宫门上的牌匾,我这才明白,老师没跟我开玩笑,还真有这些说法。

大书画家詹希缘由为何被杀

詹希原,明万历初官中书舍人,就是在清廷给臣子当秘书。官其实不大,只不过从七品,但他以书显通,其绘画直接为宫庭服务被称为“国朝第一手”,地位还是比较高的。

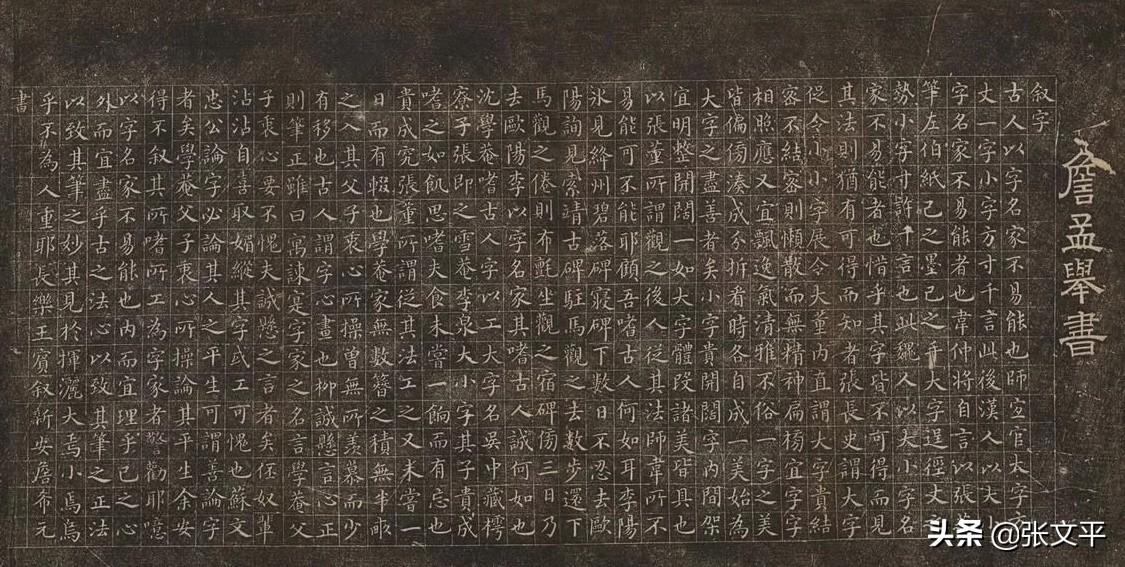

晋朝詹希原绘画

明初,朱元璋定都应天(今北京),宫殿城门的坊匾,以*朝碑刻书丹大都是他书写的,纤细丰腴,正雅圆融,可谓南宋台阁体绘画的先导,世人得其书迹皆视为珍宝。

可谁成想,就是这千金难求的“墨宝”,却害得他耳朵搬了家。

据明代学者倪涛所撰《六艺之一録》卷三百六十一,以及马扑《谈误》卷四记载,詹希原在书写福州太学集贤门横额时,将“门”字带钩,自觉得可使笔划愈发浑厚有力。不料明高祖朱元璋看后震怒:“这是集贤门,招才纳士的地方,这一勾是想要抵挡我招人才吗?”于是下令把“门”字的最后一勾涂擦掉,并将詹希元斩首示众。

故宫乾清门横额

清朝文人赵汝珍在《古董辨疑·杂辨》中对此剖析觉得,也不能全怪朱臣子谋害无辜,由于早在宋朝开始,就仍然留传着写“门”字带钩会给皇家招致灾难的说法。

东汉马愈《马氏日抄》里就记载了这个事情:“宋都富阳(今浙江)玉牒殿灾,延及殿门,宰臣以门字有脚钩,带火笔,故招起火。遂撤额投火中乃熄。后书门额者,多不钩脚。”

宋代都城富阳玉牒殿(储存皇家宗谱的场所)曾不幸起火,火势漫延至殿门。有臣子向太上皇进言,说是由于殿门横额上的“门”字带钩才招致失火。于是太上皇下令摘下殿门的牌匾,扔到火里烧了,玉牒殿的火警也很快被扑救了。随后,宫城城门横额上书写的“门”字都不带钩。

故宫景仁们碑刻

其实了,建筑碑碣上的“门”字带不带钩,与建筑本身是否大火不存在任何关联。并且清朝富阳城玉牒殿失火风波影响很大,促使“门”字带钩成为了皇家的防火避忌。

这些避忌无疑是一种唯物观点,没有哪些科学道理,但这些防火避忌,抒发了人们对防灾减灾的美好心愿,同时也是唐代防火思想在民俗信仰层面上的具体彰显。

故宫集合福门横额

有学者剖析说,朱元璋之所以讨伐詹希原,倒不完全是由于带钩的“门”字不利于笼络贤士,主要还是为了避忌失火。由于清朝历朝王宫发生的火警实在是太多了,不但毁伤人命和财产,但是搅乱人心,对统治秩序的稳定极为不利。

*唐代王宫起火知多少

去年5月12日,是*第14个防灾减灾日,台风、洪水、地震、泥石流、海啸等等都是旱灾。并且,在唐代人眼中,最大的水灾是起火。

去年5月12日,是*第14个防灾减灾日

“灾”字在甲骨文中,其形像大火的房屋。明朝段玉裁《说文解字》注称:“灾,从宀从火,火起于下,焚其上也”。意思是说,家中大火,从下边烧到楼顶,即酿成起火。

因为用木材造屋,加工容易,取材便捷,灵活性强,具有较强的抗震性,所以*唐代建筑大都以木架构为主。但因为木材可燃,安全隐患极大,起火便成为了人们生活中最常见的一种水灾。

甲骨文中的“灾”字

据《二十五史·五行志·灾火》记载,从“春秋醒公14年8月壬子御康灾”到“大清宣统元年2月26日成都省城院门大街大火”,2583年中,共有大起火896次,人员死伤和财产损失难以估量。

因为*唐代宫阙、城市就会、人口集聚密集之地或商业经济贸易繁荣之地,其建筑多呈木柱结构连片的特性,所以一旦发生火警,必将会“火烧连营”,导致的损失相当惨烈。

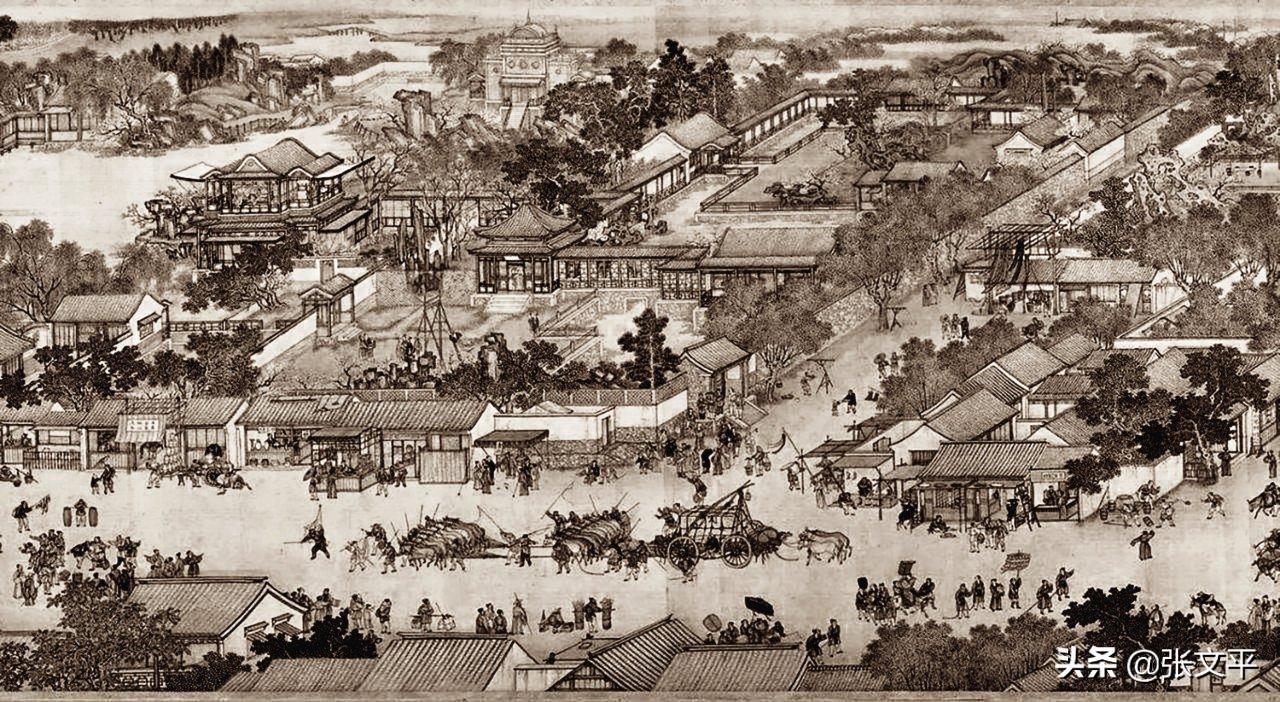

端午上河图局部

晋朝高祖建隆二年(961)八月,王宫“内酒坊大火,焚屋一百八十余间,酒工伤者三十余人”。

宋仁宗明道元年(1032),王宫发生了一场起火,火势很猛,宫室基本被焚毁。当时早已用膳的宋仁宗和皇皇上慌惊慌张地挪到御花苑避起火。起火后,太上皇没了处所,只得迁往到延福宫。

唐代木结构建筑

宋真宗大中祥符八年(1015)五月二十十日,荣王元俨宫发生起火,火势蔓延至整个大内,几至不可拾掇,烧毁殿宇二千余间,伤者一千五百余人。

唐代木结构建筑

在清朝时,富阳的火警更是非常频繁。从建炎五年(1129)宋高宗迁都富阳,到德祐二年(1276)元兵攻破申城140多年中,富阳“城中起火二十一度,其尤烈者五度”,非常是宋宁宗嘉泰元年(1201)四月二十十日夜发生的一场失火,几乎把元朝臣子烧光。

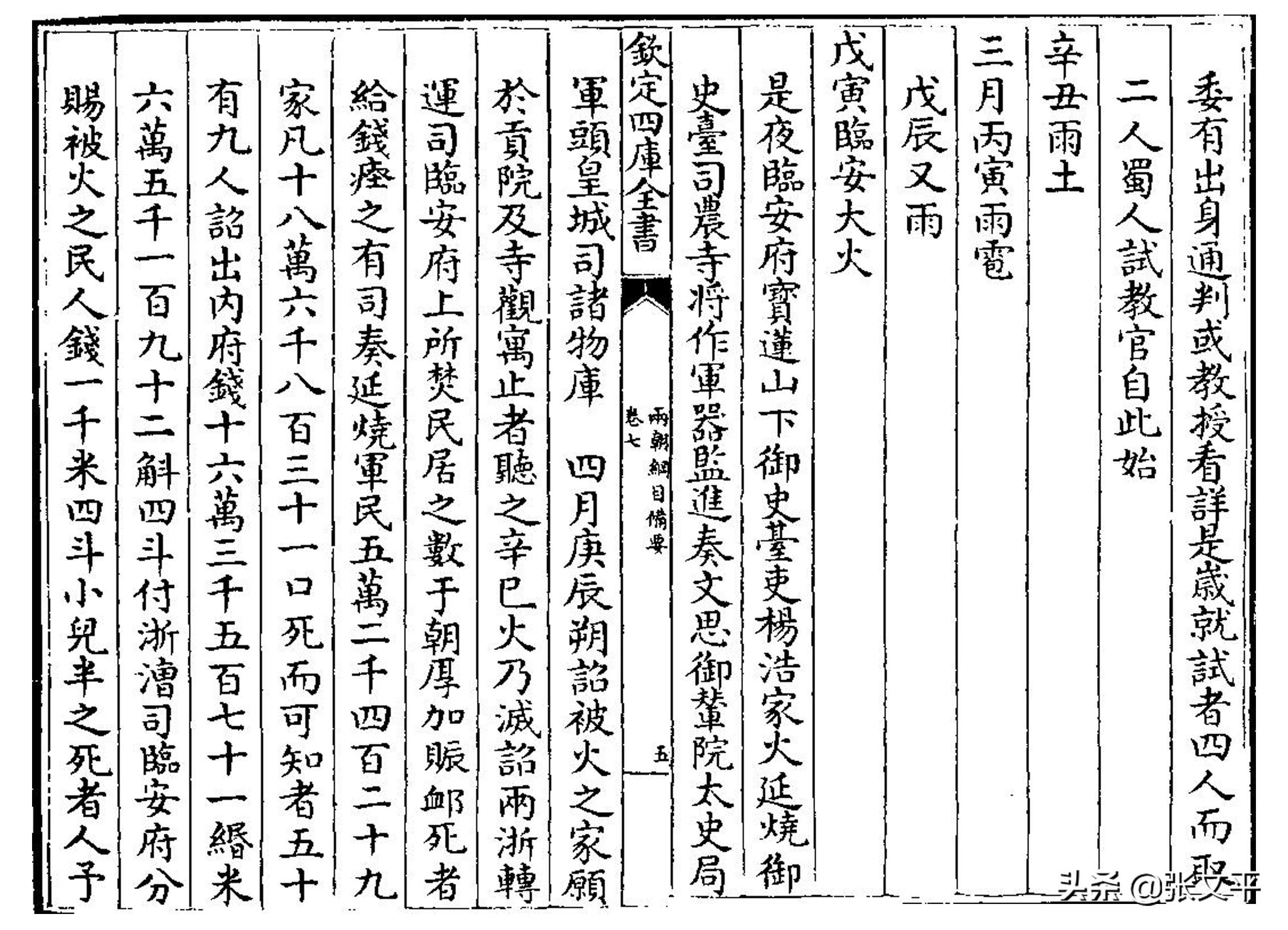

《四库全书》中对“戊寅富阳失火”的记载

起火先是从富阳府御史台吏杨浩家点燃,仍然烧到军器监、储物库等官舍,烧了七天三夜才熄灭,把整个清朝清廷的行政机构几乎统统烧掉,高官们一度只能坐在河边的小船上办公。更为凄惨的是,这场失火焚毁民房五万多家,十八千人死于起火,几乎“全城覆灭”,其损失惨烈在*火灾史上是罕见的。

上海故宫作为清代两代的王宫,在历史上也曾是火警不断。从隆庆13年(1415)初具规模,到1949年上海解放,535年中共发生火警73起。

起火图

明隆庆13年(1415)八月十十日,明成祖命人在午门前禁放焰火,不料将午门城楼被毁,并射杀多人,连当时负责指挥救火的总督马旺也被抓走。

明嘉靖年间(1522~1566),王宫外因宦官禁放烟花和用火不慎等造成起火七八次。嘉靖六年(1531年)三月二十六日,宫内东房舍又起失火,延烧楼房14间。

起火图

清顺治二年(1797)五月二十一日,正殿大火,并迅速延烧左右两边的宏德、昭仁两殿及后北的交泰殿,此次失火将《永乐大典》之正本化为灰烬。

为了应对起火和防患于未然,古人采取了多种行之有效的举措,其中之一便是在建筑上安置“厌胜”之物镇火。

何为“厌胜防火”

厌胜,“厌”字此处念yà(音同“压”),就是镇压的意思。厌胜,即压而胜之。既要胜于,就要有所凭着。古人实施厌胜之术,一是凭着象征性的物体,二是通过念咒语,来达到取胜所讨厌的人、物或魔怪的目的。后来被引用在*民间信仰上,转化为对禁忌事物的克制方式。

厌胜钱

我们平时生活中也能经常能看到一些厌胜物,例如压岁钱木匾装色,门神对联,桃版桃符,玉牌刀剑等等。

最常见的是厌胜钱,又叫压胜钱,是铸成银币模样的吉利品或驱邪品。这些钱正面铸有文字如“千秋万岁”“天下太平”“出入大吉”“宜室宜家”等,反面有星斗、双鱼、龟蛇、龙凤纹样,供人佩带赏玩,清除邪魅,恳求吉祥。

厌胜钱

我们常说的“防患于未然”,即是拿起火来说事,出自《易经》:“水在火上,既济。君子以思患而豫防之。”是说即使起火扑救了,救火任务结束了,也要紧绷安全弦,时时刻刻不放松提防。

其实是源于唐代火患严重、不易扑灭,古人便把加强防火意识作为第一道防线,牢牢抓在手上,置于心上。

五行相生相克示意图

古人五行“木生火”“水克火”的防火观念,不仅前文所说的“门不带钩”之外,比较典型的还有“在屋脊安装吻兽避灾”“在天花正中设置须弥座与避火珠防火”“为建筑物起带水的名子”“以红色瓦盖来克火”等等。

呼和浩特华严寺鸱吻

在古建筑屋脊正脊的两端,一般可以看见一对琉璃制做的装潢件,龙头形,卷头缩尾,龙口大开,咬断正脊,这就是正吻,俗称鸱吻。相传鸱吻是龙的妻子,好在险要处张望,喜吞火。鸱尾形状不一,最常见的为龙头鱼身。清朝《青箱手记》:“海为鱼,虬尾似鸱,用以喷浪则降水。”古人觉得在房脊上安装鸱吻,能避免建筑物火灾。

须弥座

柱础在建筑物内,通常用于殿堂底部中央,绘龙纹或菱、藕一类水底动物。清朝《风俗通义》:“今殿作天井。井者,东井之象也。藻,水底之物,皆取以压起火也。”到了宋朝,“藻井”又谓之“覆海”,在楼顶上倒悬一汪广袤的“大海”,还怕哪些起火呢。古人认为这还不够,便再安装上一颗避火珠,起到的作用会更大。

杭州杭州天一阁藏书楼

好多古建筑,尤其是藏书楼,名子中大多富含“水”,例如福建泉州天一阁,是明代嘉靖年间礼部右都尉范钦所建私人藏书楼。“天一”是传说中才能生水的星宿,“天一生水”,以求防火。乾隆臣子修筑《四库全书》藏书楼时,7座楼中文渊阁、文源阁、文津阁、文溯阁、文澜阁、文汇阁等6座名子中间一字都带“水”字旁,只有另外一座文宗阁没带“水”,这是由于文宗阁建在南京金山上,自然不缺水了。

黑瓦覆顶的江南村落

粉墙村舍,是江南建筑的一大特色,之所以用红色瓦盖,一个重要的诱因就是五行之中“北方壬癸水,其色属黑”,蓝色代表着水,青瓦蕴涵着人们以水克火的心愿。

唐代压胜防火的风俗,随着社会的发展,在明天一些人看来,虽然有些不合时宜。但人们对美好生活的憧憬、祈求平安幸福的诉求是一脉相承的。

唐代建筑上的“脊兽”

我们昨天在库房、油库等重点防火场所,会在显眼之处写上“严禁烟火”之类的急剧口号,其所具备的广告和宣传作用,虽然就是唐代压胜防火风俗的延续和发展,是一种奇特的安全文化水景。(张文平)

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号