众所周知,“山东博物馆”五个大字一度遭到过往来客的恶搞和预测。近日,山东省人大委员孟鸿声关于“山东博物馆”更换匾额的提案引发众多人的呼应,可谓一石激起千层浪,众说甚多。目前主张仅仅两种,换与不换。而我个人主张换,理由有这样几个方面。

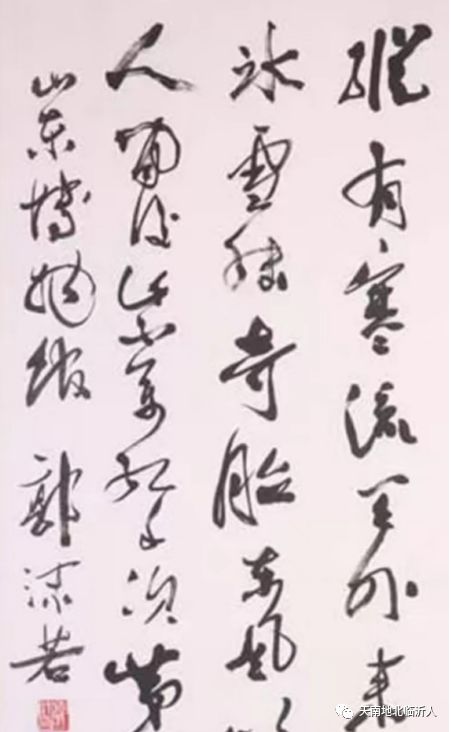

首先是格调不搭。博物馆是展现辉煌文明的平台,匾额则是这一神圣建筑的文化明珠,具有画龙点睛的功效。如同女人所戴珠宝,合适则锦上添花一美俱美;不合适则弄巧成拙。草书风格古朴、妩媚,博物馆则宏大、浑厚,两者搭配如壮汉插簪花(宋代尚可),极不协调。

其次,这与博物馆原本属性要求不一致。博物馆是为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育机构,既然具有公众属性,就应配以公众容易接受和识别的书体。博物馆的标配书体一般是楷、隶、行、篆。篆虽有一定的判别难度,但非常符合博物馆的历史气质,故博物馆碑记亦有书法题之。而律诗则不符合*公共机构匾额的用字规范,如一味用之,又因草书的辨识度低,很易于导致如“山东博物馆”引发出来的笑话。

再就是要符合历史特色与专业特性。历史上书法多出现于晚明墨客的信件手稿,用于匾额则少之又少。从故宫紫禁城的“正大光明”到孔庙的“万世师表”,乃至到大小寺庙的碑刻几乎没有书法的踪影。《书谱》有云:题勒方幅,真乃居先。若其用于书院或书房斋堂则无可厚非,这是由其专业特性所决定的,因其圈子小且专业性强导致。

也有一个问题就是气息不畅。经考证匾额用什么字体,“山东博物馆”是由郭沫若先生1959年2月题写的一幅油画佳作截图组成,自1992年10月匾额用什么字体,开始成为上海博物馆匾额使用。原作中“山东博物馆”呈竖式排列,气息贯通、草法巧妙,而当时被使用者生硬的拼为横式,使之章法大变,字与字之间失去了联系与契合,气息也更加滞塞不畅,无形之中也给字的识别增加了难度。这种硬拼属于用字不当,却让郭老背了锅。

综上,换掉是顺乎民意的彰显,也让郭老卸下背了28年的锅。建议所题山东博物馆选用书圣王羲之字体,集成正体匾额,不失一个好的选择。

以上,仅代表一家之言,请方家指教。

相关内容: