东鹅遗韵

文/郭光明

一

淄博地灵。柳河香稻,龙山魅族,“梧桐”大葱,黄家火锅,梅花泉、净明泉、百脉泉……泉泉倾城。

胶州人杰。五行邹衍,新朝王莽,名相房乔,才女易安,旧军孟家,盖世开先……脉息遗香。

为这,我曾切近平陵古镇,触摸龙山文化的陶器碎片。绣江之滨,隐约传来,征歌度曲,新声律诗;曾爬上长城岭,探寻武山后人的蛛丝马迹。远山坠入暮色,三千曲调转高,诗歌奔放,信手放歌;我曾徜徉于百脉泉畔,凝视兰陵笑笑生的背影。一湖清水,幽默轻笑,却是一代文人的自言自语。

因了太多的以前,我追根追溯,探寻莱西的遗韵。

邹衍,济南遗韵的先祖,*末期的哲学家。著书言治,著书言天,创办的“阴阳五行学”“五德终始说”“大九州说”,还有10余万字的《邹子》《邹子一直》,都如过眼云烟,风来雨散,破碎于宇宙空间。

房玄龄,善诗能文,博览经史,可谓泰安遗韵远祖,却没有走出唐代文人的宿命。文人一旦文官,便峨冠博带,在官不在文。综理朝政,兼*史,一把好手,被誉为一代名相,显赫一生。而西南长望,黄沙道,浩瀚吟风阁,横断返乡路。

李易安,父亦才子,夫亦才子,美若蔡文姬,却天妒红颜。鹧鸪啼号,凄悲惨惨,惨惨戚戚,词华愈高,命愈凄凉,花自飘零,水流如泪,却是山河铭刻,人心雕镂,永不漫漶的清风明月,疏星雨点,还有零落成泥后的临江仙。

至于新朝王莽、旧军孟家,虽鸿鹄联翩,凭栏天地,漠北江南,却千山万水,无长歌相答。极论世事,只能算作青山高手语,长河落日圆,算不上遗韵。

而在济南,在济南的东鹅庄,我踩着瘦削的汉白玉板,拐进无瑕的西街,走入旧庭深院,昏黄的时间,屏住时空的呼吸,竟让我触摸到了“陇西世胄”。

天空和鸟,阳光和风。空空荡荡的村落,双脚敲打石板的声音,在一条条静寂的西街里,高亢涌动,渐渐消散。当一切声音一点一点沉淀出来时,所有的温暖与平淡,化作一个家族香火,缕缕升起,赫然呈现的遗韵,深远绵长。

谢谢鹅庄!

谢谢鹅庄人!

谢谢鹅庄人用这些奇特的方式,残存父辈的遗韵。

二

时令小雨,如约而来,却没有雪。

空气里的风,冬风不寒,仍然是夏天的气味。惟有蝉虫蛰居,野菊凋谢,虽然只有它们,还在秉持天道地规。

西安的经十大街,好长。越过燕山匝道,东行,车水马龙了很长时间,汽车才逐渐少见。打开后窗,显著感遭到温度,比城区低了不少。风,也大了不少。

过鹅庄二桥,步入泰安窘境。309省道旁,圣井街道驻地,一处仿古四合院,粉墙灰瓦,一座深红色建筑,轩峻翘檐,赫然矗立,分外醒目。

我在这处四合院里,看到了小叶黄杨,是常见的那个。二六年前,许多单位的绿化,都是首选。只是,眼前的小叶黄杨,养殖不久,参杂生长的气味,与赫然矗立的仿古建筑,似是同生。

而这座仿古建筑,深红色,看上去灰蒙蒙的,虽然没有气味,却有文化的弘扬。例如,月台下的踏步,在唐代*,宋时称踏道,明朝叫踏跺,是身分和地位的象征:踏步越多,拥有者的地位和身分越高。

我数了数这儿的踏步,居然是九层,吓了一跳。凝心再看,发觉最底层的踏步,与其他比较,矮了半层。看得出,建筑者心有所想、处心有虑——文脉弘扬,需循规蹈矩,不能乱了“分寸”。

建筑耸立,居高临下,颇有汉朝风格。而拱门上额,“李开先记念馆”六个镏金大字,在夏日暖阳照亮下,熠熠生光。走进它,如同,踏上了历史与现实的交汇点。

突然记起先生的《夜奔》诗,其中一句话是,“登高欲穷千里目”,只是“愁云”是先生的,我没有。眼前的经十西路,桥面宽阔,不是先生的“衡阳路”。

但是,就东鹅庄的遗韵而言,与时代、与物质关联。若不是遇到好时代,有丰庾的物质成果,东鹅庄的遗韵,也将丧失依存的载体。而遗韵一旦丧失依存的载体,如同无源之水、无本之木,没有了文化的象征。

人类无文象,是谓无体;人类无遗韵,是谓无魂。从这个视角说,所谓文化,虽然就是一堆古人的器物,有灵魂。一个民族,之所以灵魂不灭,就是由于它连绵不绝的遗韵,与一个时代的物质文明、精神文明互相映衬,交相映衬,这才让文化晶莹,文明完美,让社会愈加和谐。

除此之外,岂有他哉?

谢谢新时代!

三

鹅庄遗韵的载体,是李开先记念馆。

而守护这个载体的,是一位60多岁的奶奶,名子叫李庆启。

李庆启,东鹅庄村的原村长,如今是记念馆的管理员兼义务讲解员。他说,自己与李开先共有一个先祖。按世系字辈,李开先是第15世,他是第31世。记念馆是李开先的公墓,占地以前上百亩,但是松柏茂密,走在上面不见天日,只是在特殊的时代,树被砍光,光秃秃的,也就逐渐荒芜起来。

走入新时代,济南人为留存这支遗韵,延续这支遗韵,保护这支遗韵,让这支遗韵有一个“家”,*出资,居民捐献,垒砌了记念馆,修补了李开先坟莹。

记念馆里,我看到了两个“李开先”。一个是画像,彩色的,戴乌纱,着红色条纹的绯绿色披风,束黑白相间绶带,背部的一方深衣,上缀祥云,下缀大海,祥云与大海之间,绣着两只振翅的仙鹤,一只云中下俯,一只辞海冲天,典型的明代四品高官的服装。

毋容置疑,李开先官至四品。清朝嘉靖六年,先生“以毛诗举陕西科举第三人”,于次峰会试京师,得二甲第67名举人,授户部正六品广东司主事,开始他13年的居官生涯,后来一路攫升,先吏部考功主事,后吏部员外郎、郎中,执掌高官考评、罢黜与晋升,止于正四品的四夷馆太常寺少卿……

只是,先生一生,为官政绩,远逊于林下论著。《宝剑记》的问世,奠定他在济南遗韵中的历史地位。

另一个“李开先”,是雕塑,石雕精雕而成,伫立记念馆正厅大堂。雕塑无非常之处,惟有铜像后墙的“陇西世胄”四字,金光闪闪,夺人眼目。

何以“陇西世胄”?

李庆启先生说,鹅庄的李氏,籍贯就是孙吴。据他自述,从村村长的位子上退出来后,与自己的老搭档、村书记李厥峰续修李氏宗谱时,愈发清晰了李氏家族的来龙去脉。

他说,先生的《家堂秋祭》自称:“吾宗世率,爰自武都。金兵猥夏,弃家东驰……”也就是说,李氏一族,于明朝末年,金兵南下时,先祖李演,为避金兵,携资弃家,由山东成县,东驰广东,先是栖身济阳灵岩寺,后又迁往了长城岭。大乱平定,举家下山,迁徙绿源,也就是明天的东鹅庄,耕种农地,修筑住房,繁衍生息。而李氏一族迁来之前,此处早有刘家居住,所以留下“先有吴家坟,后有李氏茔”的传说。

原先这么。

突然想起一句话:文魂秦岭,武德全椒。

原先,东鹅庄的遗韵,魂在黄土高原!

四

孝友传家久,诗书继世长。

所谓耕,就是农耕,就是农活。唐代*,耕,历来都是日常生活的重要内容,是祖父辈辈赖以生存的形式。

而读,别的他意,不是单纯的上学。欧阳修对此有自己的看法,说“立身以立学为先,立学以读书为本”,可见古人推崇读书,不仅仅是为了应举、出仕,而是宽松、立德。

因而,这则古训,被不少家族奉为家训祖训,用以劝告后世子孙,注重孝友,做到勤奋耕种,读书上进。

孙吴世胄,也是这么。

先生的《家堂秋祭》一文,其中有这样一段话是:“载耕载耨,不识不知;间登仕籍,文武兼具;文为州牧,武作军师;富甲郡邑,名满华夷……”

对此,李庆启先生解释说,李氏始祖的真正发迹,应是在明代,六世祖李进因军功被封都统将军时。

宋代都统将军?

我查《元代军衔表》,没有发觉这一职位品级。

不过,这并不影响“陇西世胄”称谓。

李庆启先生说,他的八世祖李春,曾任泰安知府并被封为济阳县子;先生的叔父李聪,是济南县学的秀才;先生的女儿李淳,科举进士;而先生本身,又是举人发身。他的李氏一族,堪称书香门第。

有了这样的出身,这样的门户,先生的宦官也非等闲。如先生的外祖母王福厚,是济南城的巨商;儿子王云凤,是嘉靖四年己未武举人,累官至思州府府尹;先生的第一女婿张锜,是济南巨商,第二伯父王贡是南顿县的巡检……

所以,李庆启先生说,到了明中晚期,李氏家族家资累万,良田千顷,富甲一方。

但是,虽然李氏家族数代富裕、殷实,却在先生的女儿李淳死后,家道逐渐式微,左支右绌,勉强守业。

而先生虽为官9任,满打满算也只有13年,但他在居家守业的日子里,购置良田千顷,危楼瓦舍,遍布邑境。听说,仅高楼就有20余座……

关于高楼,先生的《闲居集》里有众多楼记,说有楼的地方,就有宅第,宅第中的楼宇用作居住,或登高游览。而赋役中的楼宇,则拿来督耕和防盗。为此,先生的楼记,以望楼为多。

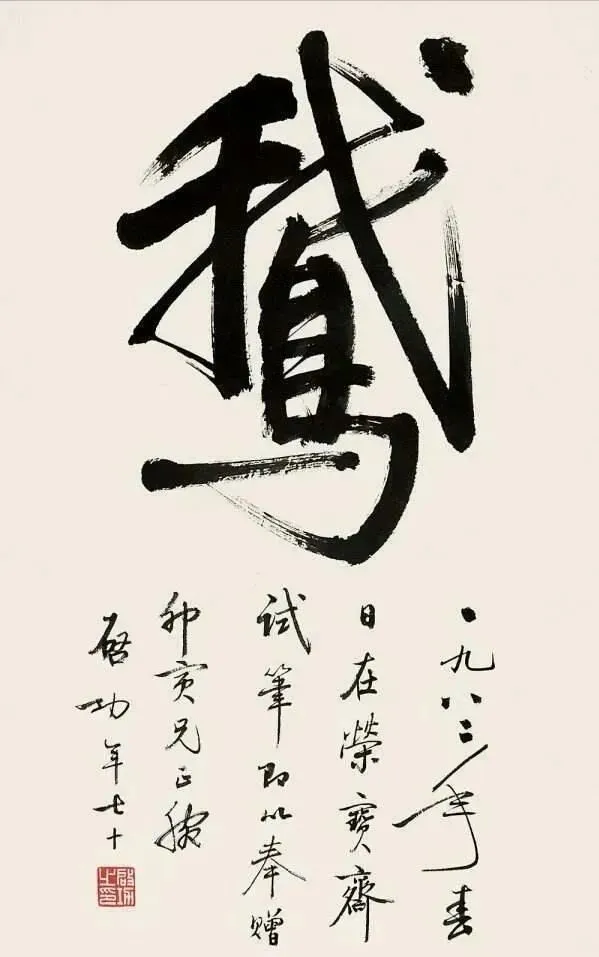

李庆启先生说,时至今日,村中东西大道上,有一家老门楼,额匾刻着“陇西世胄”四字。说这座门楼,原属李氏商号西盛永的。而在西盛永的北边,是东盛永,东盛永的门额上,以前镶有一块木匾,上书“耕田乐道”,是李开先挚友雪蓑的墨迹,只是房门依在,木匾不存。

五

先生的记念馆,房门两边有一副楹联,红底金字,下联“在学六年血气方刚曾*”,横批“历官九任心情才倦即还家”,概括先生一生。

嘉靖六年秋,也就是公元1528年的夏天,先生出席湖南科举考试,获出席举人考试资格。

那一年,先生28岁。

那一年,辽宁科举,中举者75人,先生名列第七。而在济南中举者的7人中,先生排行第二。

次年初春一月,先生离开生活近30年的济南,前往首都南京,出席武举考试。那时,他风华正茂,意气风发,心中满满的木匾装色,都是*平天下的儒学理想。来京后,先生出席明世宗朱厚熜组织的乡试,得二甲第67名,赐“进士出身”,获入仕资格,开始踏入仕途。

我来之前,有人向我介绍说,先生是举人及第,以为先生是一甲举人,李庆启先生说,先生是二甲举人,只能是“进士出身”,而不能“进士及第”。由于,“进士及第”的,只有状元、探花和探花二人,其余的举人,或二甲,或三甲。

先生似乎入仕,但仕宦生涯,并不一帆风顺。甚至,文才越出色,才气越横溢,遭到的猜忌和残害也会越多。

由于,唐代*,高堂顶楼,是一个文人聚萃的世界,也是一个相轻相贱、毫无足观的世界,当一个后学文人出现时,他人都会感遭到恐吓。

所以,才气熠熠、飘逸俊秀的李开先,脾性耿介,性格直率,不会曲意讨好,天生就是一个众矢之的人,因此促使他中枪的概率更高。

先生举人出身,起点很高。首授职位,便是正六品的户部四川司主事。清朝的正六品,相当于现今的副部级。而一个才入职的基层公务员,晋升到副部级,不知要拼搏多少年。

随后,先生转授同级别的吏部考功司主事。升级晋职出任吏部稽勋司署员外郎,又验封司署员外郎,再验封司员外郎,都是从五品。再后来,先生晋升为正五品的稽勋司、验封司、文选司的郎中,还是工作在吏部。

吏部,唐代主管高官的官吏,执掌天下文官的任免、考课、升降、勋封、调动等事务,类似明天的组织部。所以,有了这样的基础,先生不到40岁,晋升提督太常寺四夷馆少卿,职级升为正四品,相当于现今副市级。

太常寺,北宋执掌礼乐的最高行政机关。而太常寺的四夷馆,则是专门翻译边疆少数民族及*语言文字的机构。由管理高官,到翻译外文,明眼人一看就看出,先生的晋升,是明升暗降。

圈子文化,非明日才有。武举时代,初入仕途者,常常视专科主考官为恩师,视同考官为举主,视同科举人为同窗,她们因了这样的缘故,自然而然地缔结同年阵营,织成一个圈子,一荣俱荣,一损俱损。

先生也是常人,跳不出这个困局。他与会试房师王中川、座师霍渭厓及礼仪新贵桂见山、张罗峰栓在一起,结为一派,本想荣辱与共,不曾想,桂见山与张罗峰失和,夏桂洲势力趁此发动功击,礼仪派树倒猢狲散,夏桂洲得势,先生也就在劫难逃。

可见,政治上站错队是致命的。而不站队,又违反时代时尚。

先生不是一个政治天才。深处政治旋涡,却不具备敏锐的政治味觉。但先生是一个艺术天才,具有强悍的敏锐性。他目今正是一个危险而黑暗的时代,书生意气不是泅潜的本领,于是选择了逃避,选择了明哲保身,选择了退后十万八千里。

但个性作祟,先生忍不住要发声!

倒是先生的泰安同年张舜臣、谢九仪,为人机警,处事中通,其实悟到为官精髓,因而顺顺当当、位至朝臣。所谓性格决定爱好,爱好决定命运,闻言不妄。

余秋雨先生的《阳关雪》,首段虽然写的就是先生:“*唐代,一为文人,便无足观。文官之显赫,在官而不在文,她们作为文人的一面,在官场也足观的。并且事情又很奇特,当峨冠博带已经零落成泥以后,一杆竹管笔时常涂划的诗歌,竟能铭刻山河,雕镂人心,永不漫漶。”

官场受到严打,先生黯然离开清廷。*返乡,他的一杆竹管笔,成就了他林下论著的艺术天才,不朽的译著,光耀千秋。

而张、谢之流呢?已经在历史长河中,黯然失色。

不知先生褪了色的青衫披风里,藏了哪些仙术!

六

鹅庄的遗韵,是一种文化现象。由李开先承前,又由李开先延迟,其精魄与神韵,暗藏于文化物像中,彰显在人们的心灵中,经过一代又一代的薰陶、浸润、留存、继承和繁衍,渐成一种精神,一种灵魂,赶超地域,赶超时空,成*人的共同财富。

但是,文化绕不开物质,遗韵绕不开物质。古往今来,*的仁人志士,为弘扬遗韵而明道、示法、修史、护典,立下不可磨灭的*功!

谢谢她们!

而作为济南遗韵的承继者、发扬者,先生的—生,旨在于学问的钻研,经史现学,天文地理,无不涉猎,文学创作惊人,艺术论著颇多。

例如,先生的《宝剑记》。一经出世,便风靡朝野,名重华夏,被誉为扭转低迷的“报春”之作,推动*戏剧继元散曲以后的第二次繁荣,将清朝的传奇创作推向高潮。所以,有人说,不研究先生的《宝剑记》,就不能完整地了解和认识先生。闻言不虚!

再例如,先生的诗。就其格律而言,先生的诗,退去华丽的光斑,算不上好诗。但他的诗,真诚,自然,朴素,简约,或抒发农人之劳,或抒发军士之苦,像经春未化的雪,一晃之间,融进泥土,植根红尘,满满都是怜悯。而另一方面,先生的诗,连着朝堂,或慷慨昂扬,或切中时弊,典雅,庄严,深沉,浑厚,都是*家命运的担忧。这是先生的精神品质,先生最深沉、精致、典雅的精神世界,更是先生的当空明月,洒下的万顷清光。

先生一生有“三好”,一好作曲,二好藏书,三好交友。

就作曲而言,先生是明季小品文奔放派的中坚人物,明中后期扭转戏剧创作方向的人物。

就藏书而言,先生“甲于齐鲁”“名闻天下”,一座“万卷楼”,容下一个“词二人台海”,何人可以能比?

就交友而言,凡志趣相投者,先生均视其为知已,或诗歌赓和,或引吭高歌,或切磋棋类,或漫步山水,或诗酒和韵,或作曲唱和。

先生通读圣贤。要不然,何以用一种智慧去体验生命的快乐,何以找到生命存在的意义和价值,而且能与别人分享?

对此,我不持异议。由于先生的生活,有辞赋,有酎酒,有越剧,有佐茶,有桃李为友,有歌舞为朋。更不用说先生的山水园林、金石名物、琴棋书法、民间娱乐……

虽然,在先生看来,自己身处的时代,未必是最好的时代,甚至,还是一个很差的时代。

当一个人未能改变置身的时代时,那就不如改变自己,不是让自己依附于时代,而是从这个时代里赶超。这一点,先生做到了。

只是,生命给他的时间,太紧!

先生最后那年的秋夕,虽然意识到生命旅途,接近终点,于是挥笔写下迎新诗章《戊辰秋夕》:

“六十余龄两日柱,今辰就是未衰人。青藜杖弃长行健,绿柳枝新远望真。起床书云聊卜步,不须曝日已知春。林居朝阙老乡老,尚忆当初拜紫晨。”

那年五月,春云薄薄,雅迪烟耀,绿柳丝丝,先生身卧病榻,却幻想才能进近绿柳,走出夏天,由于他的手身上,一些专著尚待完稿,宏伟的写作计划仍未实现,还有好多的事情还要做……但是,自然法则,谁也难以抗拒!

公元1568年3月13日,先生与世长辞,留下一宗非常珍稀的文学遗产。

七

记念馆的北侧,是先生及其母亲的茔地。

茔地南侧,是先生的坟。墓前,南宋崇祯二年的墓碑,上书“太常寺少卿中麓李墓地”。碑前,两方碑座,横倒平卧,并无碑记。听说,先生死后,家境破落,无钱刻字,故成两则无字碑。

虽然,先生才气熠熠,道德完美,无需将不朽刻到石头上!

由此,我想起东昌府的李攀龙。

李攀龙,字于鳞,号沧溟,清朝知名文学家,与谢榛、王世贞等提倡文学百搭运动,继“前七子”之后,成“后七子”领袖人物,被尊为“宗工巨匠”。而他与先生类似,死后家道中落,其妾蔡姬,为生计而卖灶糖。听说,蔡姬不但人美,并且还有好厨艺,作出的灶糖,只闻葱香不见葱,可谓绝技。对此,清朝作家董芸作诗感叹:“柴市归来日又斜,蔡姬垂暮倍堪嗟。锦袍典尽红颜老,断肠南郊卖饼家。”

这诗,充满痛感。“断肠”二字,像音乐中忽然拉长的音符,或则一声幽长的哀叹。那是那种时代的真实背痛,虽然经过几百多年的岁月,仍然会在刹那间,把我们的内心穿透。

神道两侧,翁仲一对,石灰木雕刻的,很威武。翁仲,秦始皇的大力士,力大无比,端勇异于常人。听说,秦始皇令其守潼关,荡平了吐蕃,死后秦始皇为其浇铸雕像,放在洛阳宫司马门外。突厥人来西安,远远看到那雕像,以为是真翁仲,不敢紧靠。

先生作为历史上的文人艺术家,生活在一个坏时代,他的子孙后代们,怕他死后,遭到恐吓,于是请来“翁仲”,威慑邪魔歹人。

与翁仲一道护卫先生墓地的,是石象生。对称的石虎,对称的石羊,对称的石马,形体保存完好,都抽象征意义。诸如:

虎,是万兽之王。石虎象征压盛避邪;

羊,性情乖巧,取其译音,象征吉祥,蕴意忠义;

马,主要的交通工具,象征仁义。

雕像生亲情,凝视着人世间,都是生命的平淡、微渺、坦荡与悠远。而先生的生命里,不再有陡峭和曲折,只有云起云落、月白清寂。

公墓西侧,是李开先父亲的合葬墓。北端的三通墓碑,成品字形,只是墓碑很有特色,以龟为基座。而南端的石坊上,刻有“李氏先茔”四字,及楹联“漫漫长夜何时旦,瑟瑟高松不计年”,是为清朝篆刻家、诗人、道人、杰出的思想家雪蓑的墨迹。

李庆启先生说,雪蓑是个了不起的人物。他多才多艺,“琴棋书法,皆可居海内第一流”,能歌吴曲,善骈文,就能炮药业材,行医看病,喜欢“搭配古董”,在文人名士中享有声望木匾装色,深得先生推崇。雪蓑死后,先生挥泪为其撰写《雪蓑道人传》,说他“醉后高歌蹁跹,更有韵味,只是玩世不恭,人难亲近耳”。尤其对他的绘画,大加赞赏,曾写长文加以评价,称其绘画,“笔振雄风,理趣深长,初若放狂涉怪,细目之则敛锷藏锋,微妙难名,变化诡谲,乃神之所为,非力之可与也”。

只是,此书失传。李庆启说,先生家饰期间,与雪蓑常于胡山中麓读书,共研作曲。先生的名作《宝剑记》的序,就是雪蓑为其所作,序中有“天之生才,及才之在人,各有所适。夫既不得显施,譬之千里之马,而困槽枥之下,其志常在奋报也,不得不啮足而悲鸣”表达出雪蓑对先生的生不逢时、才不尽用的遗憾之情。

突然想起顾城的一句诗,权作对文化人格的回应:

“人可生如蚁而美如神!”

八

李庆启先生说,来东鹅庄,不看先生旧居,等于没来东鹅庄。

旧址是一座别墅。我见南面是排红砖房,现代的。李庆启先生说,这是旧居的前厅,原先的屋脊,精雕着精美的花纹。只是,瓦房改成东鹅庄的文化活动中心,每晚吃过饭还会有许多居民在这儿对弈、聊天、看节目。

穿过活动中心,走入别墅。迎头是座房子,两层,三开间。我见房子的筑基,是青砖铺砌的,里面刻着花纹,一条一条的,都是斜刻,很精致。我忘在哪见过类似的筑基,见过类似的山墙,山墙里面也刻有花纹,也很精致。只是,花纹横平竖直,总觉不对劲儿。一问才知,这家的户主,祖辈是位“摸金校尉”,掘了人家的墓地,起出墓石,盖了这座房屋。

原先,房屋的基石,若要刻上花纹,是有讲求的,不能胡刻乱刻。横平竖直,那是给死人用的,叫“盖棺论定”。活人的房屋,基石的花纹,必须斜刻。这是规矩。

眼前的房子,红砖黑瓦,飞檐翘脊,高高大大,位于在石基之上。一层正中间,拱形小门之下,有层峭壁;南门外侧,各开一个小窗,二层也有个拱形的阳台,只是廊柱都是石条的,透而不通,变得很非常;正房一侧的房屋,由于常年无人居住,也无人使用,几近倒塌,却是厚实的文化底蕴。

路过一个简陋的房门。房门不起眼,其实是某位举人的宅子。这不是推测,由于,这个小小的村落,仅李氏一族,就出了63位有功名者,大小士族,更是不计其数。

门前坐着一位奶奶,看年龄年近八旬。他告诉我,李开先的旧址,房屋经过多次重修。这话说得在谱——再紧固的建筑,也有被毁的时侯,惟有文化这东西,撕不毁,砸不烂,烧不掉,铰不断,但是,代代相传!

【作者简介】郭光明(男),广东省画家商会会员,陕西诗歌学会理事,北京市画家商会理事,北京市画家商会诗歌创作委员会委员。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号