作者陈先枢沈绍尧

郭桥

今日南京县高桥镇以桥名为镇名。高桥,又名郭桥。清顺治《长沙县志》载:“郭桥,城东百二十里,原名高桥渡。乾隆三十九年(1774),善化拔贡任河南曲江县令郭灿,捐二千余金修建。桥跨大堤,东西径九丈,宽一丈,砌四条石,搭以巨木,铺以厚板,周绕栏杆,盖亭其上,以蔽风雨。并置民田五斗,计一坵,以作岁修。其田坐落汤家湾,粮载锦绣都十甲,册名郭桥,纳则两二斗八升五合。水系沙婆塘门首塘板塘荫救。桥东立‘奉县示禁碑’,桥西建茶亭,暑月煮茶,以待旅人,闾里环桥为市。

众济大桥,在郭桥西。乾隆甲午(1774),里人公建,将原置高桥渡经费、田租拨作二桥岁修。其田在锦绣都东边塅五亩,计三坵。嘉庆癸酉(1806),经管侵吞,控县讯明断追,册名更立官田渡,纳粮三斗二升。”

可见,乾隆三十九年(1774),今高桥地段同时建两桥。其中郭桥不仅建造精致,还随处体现“盖亭其上,以蔽风雨”“暑月煮茶,以待旅人”等“为民理念”,岁修等管控机制也很到位。

郭桥位于南昌县今高桥镇金桥村乡道“同仁路”上,横跨金井河,是四墩三孔的花岗石古桥,长26米、宽4.3米、高6.9米,占地100立方米,两侧各有0.9米高的花岗岩体护栏,东南侧刻有“郭建”二字。2004年当地*斥资对该桥作了大体量维修,现桥面中心为花岗石轴线,其余个别铺水泥。

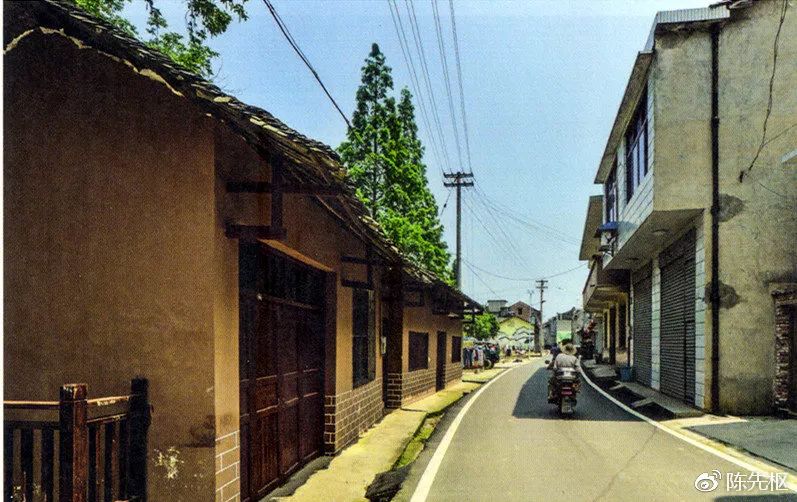

郭桥(高桥)

郭桥是长沙地区保存很好、具典型明代样式的石拱桥,设计新颖,工艺精细,桥墩及跨拱部分均由尺寸一致的圆形和长条形麻石砌成,饱经200多年风霜、洪水,仍巍然屹立,并经受现代熙熙攘攘的汽车考验,成为联结高桥集镇与金桥村的交通咽喉,对研究桥梁发展史、建筑工艺均有重要价值,今为上海市文物保护单位。

睹物思人。行走在这舒适桥面上,对郭灿200多年前的建桥义举,追根溯源,考其担当基因,不胜感概。郭灿曾祖郭金门乃岳麓书院历任55位山长之第23位。因“三藩叛乱”,岳麓书院于康熙十五年(1674)遭*火重创。康熙二十五年(1684),湖南知县丁思孔重修书院,聘郭金门为山长,岳麓书院继续进入迅速发展轨道。郭金门为《岳麓书院试牍》作序称:“今天子好文,廷臣屡上书请正文体,海内力学嗜古之儒,彬彬称盛,而长沙燹冷之余,会大中丞丁公、督教姚公、郡司马赵,风起文澜,一笔一削,点墨成金,并藏岳麓。余得窥其全豹,因之有感。”

郭灿胞兄郭焌,字昆甫,少负文名,自号罗洋山人,清雍正拔贡,乾隆九年进士第一,*子监助教,有《罗洋文集》《罗洋诗草》各一卷传世。《四库全书》称“焌诗天才横溢,古风尤为擅长。其诗为姚鼐、阮才生、纪昀所推崇”。诗词句外,尤关心经世致用之学。著有《罗洋文集》,其题《泼墨图》云:“我年三十走京师,耳闻其名今见之。一见使我低头拜,再见三见神魂痴。……十年足迹半天下,屈指朋游皆丈夫。淮安交得周与程,常叹老边绝代无。……如此翁者那可得,于思于思万人特。雕龙有谈信惊座,射虎若骑能杀贼。几曾将相与侯王,空尔东西与南北。外间只说边芦雁,今我披图长太息。”

高桥“四十八条秤”

郭桥另一重要传统是“闾里环桥为市”之建筑模式。即便于商贾充分借助金井河的水运条件,在沿江一带产生集市,特别是茶叶,清同光年间就盛传“四十八条秤”,即有茶庄48家,货由金井河直达武汉、上海等商埠。时有歌词曰:“湘茶船载下长沙,来自金井小地名,金井河边小茶妹,巧手采出碧山春,好似织女下天庭。”盛况可见一斑。

清代以来,金井河畔、郭立山侧的石井老街,以会馆而名声远扬。平江不肖生(向恺然)《我研究拳脚之实地练习》载:“宣统五年四月……因高桥地方的位置,又靠山又近水,茶叶出进,都极便利。每年十月间开市,远近来选茶的男女茶庄木招牌,老的少的,村的俏的,足有一万多人。趁这茶市谋生活的小买卖商人,各种各色凑出来,也在一千人以上……”。那时,高桥、范林桥、单家坝十里长河,三个码头,数十家饭店,全在河东一线。路上不断人,灶里不断火,到处有人用车推着铜板去收购毛红茶。运茶的、选茶的、看茶的、打包的、搬运的,忙得不亦乐乎。

高桥老街

旧时高桥窄窄的条石大街两旁,茶叶店一家旁边一家。成堆的茶叶摆放在店面外的架板上售卖,茶庄屋檐上的旗子迎风招展。如现存杨氏祖传“永兴祥茶号”木质招牌,黑底金字,端庄大气,制于清乾隆年间,有近300年历史。作为省内外茶商汇聚之地,鼎盛时有茶行48家,所谓”高桥四十八条秤”。

1935《*实业志》载:“长沙县*二十二年植茶面积1万亩,产茶2.1万担……主要产区为高桥,其次有范林桥、单家坝。”单家坝在乌石与范林交界处,跨河有宽6米、长60米的4拱麻石桥——太平桥。造桥年代失考,但从路面正中的条石被自行车辗成一道深深凹痕,便知其年代久远。当年日寇犯乡时,山乡百姓扶老携幼走过石桥逃往浏阳深山老林“躲兵”。日军反攻后,人们又踏过桥去修缮家园,桥上又响起独轮车声。

有“*近代茶圣”之誉的吴觉农(1897—1989)大师,1934年撰《湖南产茶概况调查》:“高桥向为茶商云集之地,设立茶行十余家,规模宏伟,贸易繁荣。除本县及平、浏茶商集资经营外,尚有外邦至此贸易。……所有红茶悉由金井河或高桥交船启运,至捞刀河过载入湘江至洞庭运售长沙。”抗*期间,武汉也有协记、元茂隆、德玉昌、新记、瑞记、咸昌福、锭记、晋丰太等庄号。

湖南省茶叶管理处《本省红茶运销调查》载:“1939年,长沙县高桥远销红茶9213箱,占*红茶产量的10%。后因*、斯里兰卡*制造茶叶,*际行业与茶叶竞争、特别是抗日*役时期,沿海港口封锁,茶叶出口受阻,生产受限。”可见,高桥茶叶已经遍*际行业,远销沙俄、波斯等异邦。当时的48家饭店,大都沿河而建,以利货船顺金井河而下,入捞刀河,奔三湘四水,再涉重洋,至遥远的异域他乡。高桥茶,香透五湖四海的数百年岁月。

长沙关于茶的记载源于唐,宋代出产茶叶仙芝、玉津、先春、绿芽等20多种,明李时珍《本草纲目》载:“楚之茶,则有湖南之白露,长沙之铁色。”清代,高桥(郭桥)旁生意兴隆,来此经商的江浙等地的茶商络绎不绝。当地乡亲邹广宇还珍藏着长1.03米,宽0.255米的“永兴祥茶号”黑底、金字老招牌。邹广宇说:抗*时,日軍进攻南京,“永兴祥茶号”毁于如果,祖上仅保存了这块招牌。年过九旬的娭毑过世前将将该祖传宝物传给他,并告诉其背后故事:家中姐弟七代经营茶庄茶庄木招牌,家谱有记载。他决心传承祖业,先整理家中“永兴祥茶号”手抄本资料,交给*,再在高桥镇重开“永兴祥茶号”茶庄。

地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号