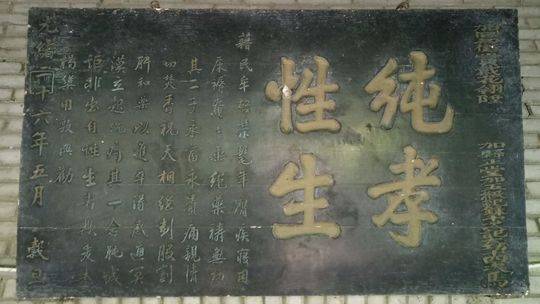

官府颁给牟氏双孝子的“纯孝性生”牌匾

牟永贵就在这块大木头边割肝的

简阳市平窝乡郑家楼村4社村民牟成建家门上,有一块长约1.5米、宽1米的木匾,上书“纯孝性生”4个大字镀金大字。从匾上落款“光绪二十六年四月”可以得知,“光绪二十六年”为1900年,此匾已有117年历史。

“纯孝性生”,意思是说,纯朴的善心是天性相悖,这是对孝道的褒奖之辞。能够肩负这个荣誉的人,必然是天性纯朴者。没错,这块木匾褒奖的,的确是孝子,而且不是一个人,是两父子:牟永富和牟永贵。

牟永富和牟永贵的孝行,集中在救父上,一个割臂,一个割肝。割臂、割肝救亲的故事,在历史上并不少见,可谓比比皆是。在他们看来,那都是传说中的独白,似信非信。

这块木匾,告诉世人一个真实的事情:割臂、割肝救亲的确存在老木匾书升,而且就出现在118年前。木匾是证据之一,割臂、割肝者的后人也有见证者。

那么,这块木匾背后有着如何的孝行故事?2017年9月28日,华西都市报-封面新闻记者抵达成都市平窝乡郑家楼村4社,对此进行了深入采访。

钟金亮讲述牟氏双孝子的故事

一块有117年历史的木匾

今年70岁的钟金亮,是割肝救父者牟永贵的孙女,自幼生活在牟永贵身边,对外公割肝救父的事迹很明白。

在钟金亮的带领下,华西都市报-封面新闻记者来到了成都市平窝乡郑家楼村4社牟成建家。

牟成建家靠着一条小河,走过架在溪水上的简易水泥板桥,沿着小路往上走就到了,钟金亮的家乡紧邻牟成建家。

牟成建家是一座四合院,围墙高立,院子不大,一进屋,就发现挂在房间门前的那块白色鎏金大匾。

该匾长约1.5米、宽1米,为木制。钟金亮说,该匾木质上乘,很沉。

与我们常用的木匾制式不同,该匾大书的“纯孝性生”4字不像通常的匾那样横着从右到左书写,而是置于木匾的右半边,分为左右两行,“纯孝”竖着一行,“性生”一行。

左半边有8行竖写的篆字,介绍颁匾的原由:“藉民牟启荣,髦年膺疾,寝困床褥,奄奄垂绝,药祷无功。其二子永富、永贵,痛亲情切,焚香祝天,相继割股、割肝,和药以进。卒得感通冥漠,立起沉疴。其一念肫诚,讵非出自性生者欤?爰表楬橥,用敦兴劝。”

一共77个字,标点符号为记者所断,便于阅读。

这77个字里有很多生僻字词,用得十分古雅,难以理解,在此先稍微解释一下。

“藉”通“籍”,“藉民”即户籍在册的乡民之意。

“髦(mào)年”一词出自《礼记·曲礼上》:“七十曰老,而传;八十、九十曰耄”,后世又有“七十曰耄”的说法,即70-90岁年龄的古称,形容年老。

牟启荣后来必须不会有70岁以上,这里也是形容岁数较大而已。

“冥漠”在此处是指阴间,或者说是民间也称的掌管生死的阎王、阎王殿。

“肫(zhūn)诚”,是诚挚的意思。

“楬橥(jiézhū)”,现在多用为“揭橥”,是标志的含义,这里可以理解为典型。

木匾的左右两侧,分别写着颁发该匾的官员和日期。

后面写着:“加同知衔赏戴花翎升加县正堂加三级纪录十次记大功十四次马”。

左边落款日期为:“光绪二十六年四月谷旦”。

木匾后面一行字最后一字的“马”,是指时任简州刺史、陕西汉中人马承基。

古代官员,一生中会得到诸多奖励和朝廷的奖赏,在给人写正式文章时,会把得到的、引以为傲的荣耀写起来,以展现自我的地位和身份。

在现在所见的诸多老家谱、墓志铭等中,我们会一直看到这种的状况。

包括明朝官员、广安人王德完的墓志铭,由曾任刑部首辅的重臣叶向高撰写,叶向高的落款非常具有典型性和代表性:

“赐举人出身,光禄大夫,*,少师兼太子太师,吏部侍郎,建极殿大学士,知经筵、日讲、制诰、太子告存问,奉诏特起实录,玉牒总裁官,年弟福唐叶向高撰。”

“光绪二十六年”,是1900年。

在这块木匾的背后,有着如何的故事呢?

1927年的《简阳县志》第五册中记载了牟氏双孝子的事迹

一个少年脑里产生的想法

由于家离外公牟永贵家很近,所以钟金亮小时候常常回到外公家玩。

“我从小在外公身边长大,可以说,我是非常知道外公的。”站在木匾下,钟金亮说。

在钟金亮的印象中,外公是一个话不多的人,看上去与通常的奶奶没什么两样,只是有时他会看到乡邻说外公是一个大孝子,曾经割肝救父。

他就去问外公,外公也是淡淡地说,都过去的事了,有啥好说的?

外公死后了,钟金亮长大后,才起初把外公生前告诉他的点滴往事,与乡邻口中讲述的外公事迹串联起来,大致梳理出了外公的孝行故事。

光绪25年(1899),简阳一带割麦的时节,牟永贵的母亲牟启荣已重病在床3年,病情愈发越严重,眼看就快不治了。

关于这个时间节点,钟金亮也记忆模糊,简阳当地有关文字资料记载为1900年,这是值得商榷的。

*16年(1927)由四川官印局代印的《简阳县志》第五册,对牟永富、牟永贵双孝子有记载:

“牟永富、牟永贵兄弟也,简北潴窝沱人。父启荣髦年膺疾,寝困床褥,奄奄垂绝,医药无效。永富兄弟痛亲情切,乃焚香祝天,相继割股、割肝,和药以进,父病寻愈。乡里禀报州牧马承基,以‘纯孝性生’四字旌之,并奖给正八品顶戴。时光绪庚子四月一日事。”

光绪庚子即光绪26年(1900),这里的时间记录相当明确,是指明朝旌表牟氏父子的时间,而非牟氏父子救父的时间。

简阳靠近成都,成都一带割麦时间大概在旧历5月下旬、农历三月,而旌表牟氏父子为夏历九月,如果是1900年的话,一个月时间就确认并得到朝廷旌表,可能吗?

古代通信科技只是现代这么发达,即使是目前,某地发生先进事迹,从地方层层上报到中央,最终中央下文批准进行表彰,也必须几个月或者一年多的时间,何况进入清朝末期的当初?

然而,牟氏父子孝行的出现时间,肯定不会是1900年,而是更因此前的时间。按常理推测,1899年是非常合理的时间节点。

其实牟启荣有10个孩子,7个弟弟3个孩子,最大的女儿20岁,最小的才几岁。

现在没有计划生育的概念,受传统“多子多福”观念的影响,农村类似这种的家庭比比皆是。

牟启荣是家里的顶梁柱,家里只有几亩薄地,在耕种之余,牟启荣经常出门打短工,挣点辛苦钱补助家用。

牟启荣这病,是操劳过度导致,也有家里穷而营养不良的诱因。

由于没钱,家里没法找乡间的赤脚大夫抓点草药治疗,哪里还有钱去买点肉来吃呢?

眼看到儿子就快不行了,这让牟永富和牟永贵特别难受。

牟永富是牟启荣的四儿子,生于光绪11年(1885),时年14岁;牟永贵是老五,生于光绪12年(1886),时年13岁。

这个年龄,换成现今,正在读高中。但牟家穷,哪里读得起书,只得在家帮着做农活。

然而没读过书,但牟永贵听过不少传统的忠孝故事。比如,有个父亲就当时她说割肝救母亲的故事。

那个母亲还说,如果父亲的病难以治疗了,儿女用全身的肉或肝做药引子,父母喝下药后才会好起来。

牟永贵当时听到迷迷糊糊的,没怎样在意。现在妻子眼看就不行了,那个母亲说过的话,在他头脑里清晰了出来。

如果古人能行,自己为什么就不能这么做呢?

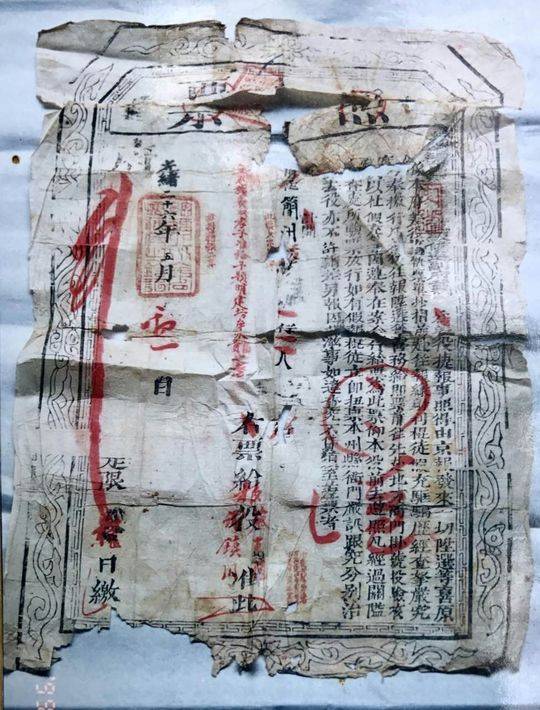

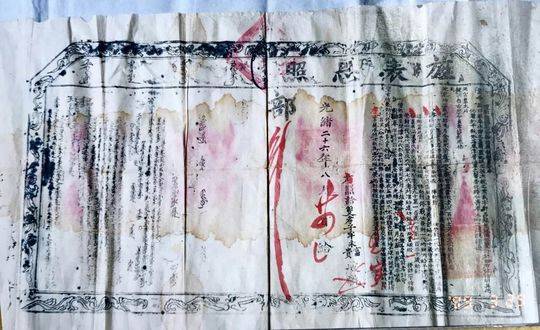

牟氏父子得到的照票

一次惊心动魄的割肝举动

13岁少年的脑里,自从钻入割肝救父这个想法后,就再也平静不出来了。

无论怎样都要救母亲,父亲在,家才在,家才完整。

牟永贵见过猪肝,那么大一块,人的肝想来也不会小到哪去,割下一块,应该没什么问题。

他还记得老木匾书升,那个母亲说,割肝一定不能让任何人了解,瞒的时间越长,父母活的时间就越久。

牟永贵像着了魔一样,开始寻思着如何割肝救父。

孝,让一个13岁的小孩心无别念,这只是那块木匾上为什么书写“纯孝性生”的缘由。这4个字用来旌表牟氏父子,真的是十分贴切。

坚定割肝的信仰后,接下去的问题是:怎么割肝?如何瞒住家人?

天天要和家人在一起生活,还要干农活,还要让你们察觉不到,这是一个特别棘手的难题。

割肝需要工具,而且是坚硬的刀具;割肝后要流血,怎么止血?

针对工具,他认为不是难题,他可以去找村里的理发匠借剃头刀。

止血呢?他就搞不懂了,这必需要请教医生才行。

母亲的药吃完了,他去平窝场上给父亲抓药。

他装着若无其事的样子问医生:“我割草的之后一直受伤手,血流得凶,有啥简单的方法止血呢?”

医生说:“给你一个偏方:用铁线草舂烂成泥,与香灰和在一起,敷到患处上,很快能够止血。”

钟金亮解释说,铁线草是四川乡村一种常用的动物,因其茎纤细且形状似铁丝而得名,一般长在路边和地里,人迹罕至的大路是其生长的乐土。

牟永贵很不安心地又问:“万一止不到血呢?”

医生认为这个娃娃问得好奇怪,但而是很有耐心地说:“就赶快用干净的湿布包扎伤口哈。”

回到家里,牟永贵找机会把铁线草和香灰准备好,又把平时用来擦汗的长帕子洗干净。

这天晚上,牟永贵带上所有打算好的物件,悄悄来到屋后半山腰名叫大石包的荒山坡,那里是一片柏树林,遮天蔽日,人迹罕至。

叫作大石包的那块大石头至今仍在,华西都市报-封面新闻记者在现场发现,钟金亮于2016年3月在大石头旁立了一块小石碑,上面说明这是牟永贵割肝的地方。

牟永贵知道肝的位置,他用剃头刀在右手臂划开一条口子……

钟金亮回忆,他曾见到外公腹部上的那道伤疤,是斜着的,有好几厘米长。

割下一块肝后,牟永贵忍着剧痛,敷上香灰草药,用竹篾缝好伤口,用长帕子把患处紧紧包扎好,穿衣服服,休息了一会儿,慢慢下山回家。

到了家后,他把割下去的肝放进药罐,生火熬药,叫家人看住,借口太疲惫,到床上睡着去了。

到吃中吃饭时,家人叫他,他说身体不舒服,不想睡觉。家人也没往深处去想。

牟永贵的举动瞒了3天就“露馅”了。

一个官府树立的孝行典型

家里的干活是要再次干的,牟永贵咬着牙下地吃饭。

但他腿脚实在太瘦弱了,又疼得厉害,走起路来很缓慢,干起活来也没力气。

三哥牟永龙以为他生病了,叫他一起去晒场收麦子。

牟永贵弯腰去端装满稻谷的撮箕,一使力,扯动伤口,疼得控制不住身体,倒了下来,下意识地用手捂住伤口。

牟永龙随即去扶他,发现牟永贵脸色惨白,大汗淋漓,以为他脖子疼,把他的手拿开,发现手上全是血。

牟永龙大为吃惊,掀开牟永贵的上衣,看到扎在胸前的帕子被血染红了。

在牟永龙的追问下,牟永贵才很不愿意地说出了缘由。

牟永龙背起牟永贵就往家里跑。牟启荣得知后,既感动又伤心母亲,不禁落泪起来。

牟启荣哭了一阵,忽然想到,前几天睡觉时,吃到一块很绵的肉,当时说是四女儿牟永富在旁边买的。

牟启荣把牟永富叫回来,问起那块肉的事情。牟永富在母亲的逼问下,承认了自己割臂的事实。

牟氏父子割臂、割肝救父的事情,很快传遍了村里,大家既惊讶又感动。

通过层层上报,简州刺史马承基立即叫人把牟氏父子带到州衙。经过查证,情况属实。

马承基叫人给牟氏父子治伤,并将此事上报省府。省府派人到简州确认后,又上报朝廷。

光绪帝颁给牟氏父子《旌表恩照》书,对二人的孝行进行表彰,并赐给父子俩鹌鹑服各一套,赏银30两,绸缎一匹,乡里可建牌坊等。

鹌鹑服是古代的官服之一,因饰有鹌鹑图案而得名,是八品官衔官员穿戴的服饰。这意味着,牟氏父子因孝行被列入了官员行列。

河南省府和简州各赐牟氏父子牌匾一个,牟成建家旁边挂着的那块匾,就是简州官府所赐。

钟金亮说,其中一块挂在牟家老屋,一块挂在牟氏宗祠,现在唯有这一块保留了出来。

而鹌鹑服,在时代的演变中被摧毁,《旌表恩照》书现在保存在牟永贵的大儿子牟开洪处。

钟金亮特别纠正说,木匾和《简阳县志》中记载牟氏父子为割股、割肝,实际上是割臂、割肝。

股,是大腿的含义,后泛指身上所有的肉,割臂可以说成是割股,所以木匾和《简阳县志》都记载为割股。

然而,在常人的理解中,割股通常觉得是割手臂肉,与割臂还是有着巨大差异的。为便于精确理解,还是说割臂为好。

牟氏父子割臂、割肝救父后,说也奇怪,牟启荣的病竟渐渐好了出来,3年后才去世。

牟永富终身未娶,牟永龙的女儿牟联孝过继给他为嗣,牟成建是牟联孝的儿子。牟永富在1960年逝世,享年75岁。

牟永贵在1961年逝世,也活了75岁。牟永贵有7个儿子,三子女牟发珍,就是钟金亮的母亲。

官府颁发的旌表恩照

一次冒着生命危险的孝行

自古以来,割肝、割股救亲的故事,在*各地几乎都有出现。

高雄学者李敖写过一篇《*姑娘割股考》,从各种作品和州府的地方志中摘取了女人割股救亲的例子,总计620个。

1927年版的《简阳县志》中,就收录了数条古代历朝当地割肝、割股救亲的故事,牟氏父子的孝行只是其中一条。

同样在简阳,继牟氏父子的孝行后,1942年,还出现了一起父亲割股救母亲的事情。

1942年初冬,简阳县芦葭乡三保十甲(今成都市芦葭镇建安村傅家河),10岁儿子傅昭辉看到73岁的祖父卧病在床,心里十分难过。

家里贫穷,这天到集市上买了二两肉,准备第二天炖给母亲家吃,补补身体。

就在那天早上,傅昭辉把家里的一把刀磨得很锋利。

半夜,他趁家人熟睡时,悄悄起床,在院坝内供上酒品,点起香蜡纸钱,向天、地、神灵跪拜磕头一番,然后用尖刀割向自己的左大腿。

第二天,祖母吃了肉后,觉得有一块肉咬不动,后来才明白那是父亲从肩膀上割下去的肉。

追问之下,傅昭辉说,听人说,要是家里母亲吃了后人的肉,病经常好,所以他为救母亲,就割下了胳膊上的一块肉。

之后,祖母竟又多活了3年多,直到76岁才逝世。傅昭辉在2008年3月去世。

傅昭辉的孝行故事,刊载在简阳文明网。

割肝这类手术,在这次都算是较大的外科切除,风险很高,随时都有生命危险。

古代因割肝救亲而死掉的事例也好多。

南宋时,今河南安徽市江宁区有个叫伊小乙的人,母亲患病,他割肝救母,最后因失血过多而死去。

为什么牟永贵割肝却活了出来呢?

对此,成都养生学教授传鹏博士觉得,割肝救亲在医学上是没有科学根据的,那也是古人的一种愚孝行为。

牟永贵割肝能够活下去,传鹏分析有两种可能:

一是牟永贵割肝割得很少,因为是做药引子,不可能割得很多,就这么一小块,出血量或许不大。

二是牟永贵割的不是肝,而是一块肉。

牟永贵毕竟还是小孩,当他划开头部时,鲜血涌出,手忙脚乱之际,摸到身体里的肉就误以为是肝。

之后官府进行检查,也不可能扯开伤口对肝进行查验,只是听到有伤口,恰好也在肝的位置,就觉得属实了。

孝,在*近代被推崇到很大的位置,“忠孝节义”中,孝排在了第二位。

在科举考试出现之前,官府选拔人才,就有“举孝廉”的方式,孝排在第一位。

在民间,受传统观念的制约,愚孝行为比比皆是,如割股疗亲、杀子奉母、随父同死等。

东汉人郭巨埋儿奉母,竟然入选了你们熟悉的《二十四孝》,实在愚孝至极。

牟氏父子割臂、割肝救父,尽管有着愚孝的成分,但“纯孝性生”牌匾是对她们行为的最好展现。华西都市报-封面新闻记者黄勇摄影报导

相关内容: