一招读懂满文匾额

去过故宫的同学,一定都发现过形形色色的匾额。所谓“匾额”,横者为匾,竖者为额,有的悬于宫门,有的挂于大殿,以标注房屋或院落的名称。宫里的这种匾额,其实也有众多门道。我们今天见到的紫禁城,基本上是清朝留下的。1644年,满人入主中原,将原本朝廷的匾额全部换掉,全部写上了满汉两体文字。所以在宫里,这样的匾额最为多见。汉字大家都了解,而像蝌蚪一样的满文,恐怕能读起来、讲出去的人就很少了。

虽然紫禁城里的方言匾额主要是对英语的一种注解,其最初的目的,就是要告诉这些不太懂汉语的满人这个地方是哪里。现存的长期满文匾,主要是表现了这一实用功能,这些满语毕竟就是对这种地名汉语的直接标音。

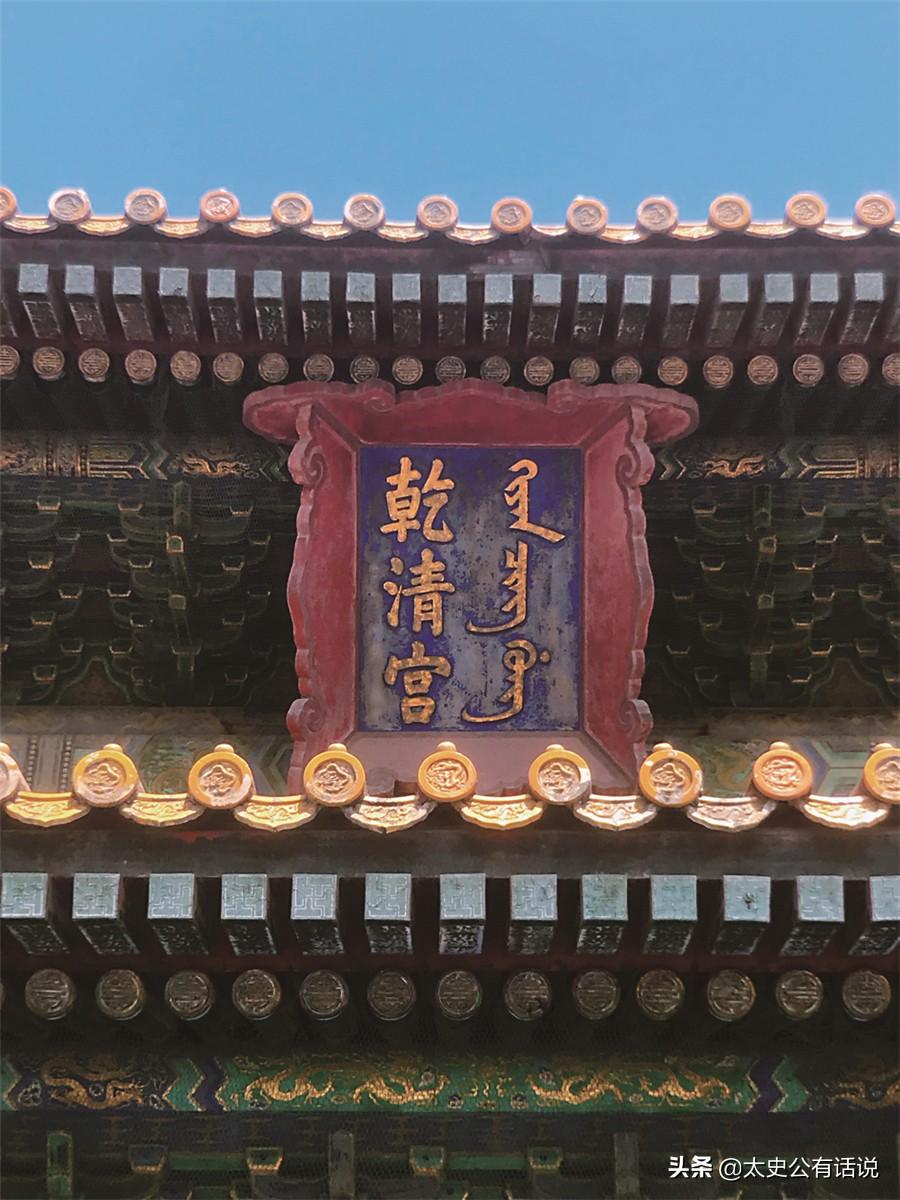

比如乾清宫,明清两代都是皇后重要的寝宫与办公地,现在是故宫的核心区之一。在它的殿额上,“乾清宫”三个汉字居左,满语也是三个词,居右,相互对应。其中“乾”字对应的汉语是,其拉丁文转写为“kiyan”;“清”字对应的汉语是,其拉丁文转写为“cing”;“宫”字对应的汉语是,其拉丁文转写为“gung”。满语是一种拼音文字,以字母为基本语音单位,只有轻重音,而无四声。19世纪末,的语言学家穆林德夫首创了以拉丁字母转写满文的方法,这只是目前学习满文最主要的方式之一。用拉丁字母标音,虽然不是我们熟悉的英语音标,但它的字母读音和英语字母的音标类似,只是拼法上有一些不同。比如我们熟悉的“香港”,其中文为“HongKong”,这也许就始于拉丁文的拼写。所以用拉丁文标音方言,我们普通人对它的读音也能看出个一般来。

诸如此类的满语匾额还有众多。如西六宫中的太极殿,原为启祥宫,清末时复建太极殿。其汉文首字为,对应“太”,拉丁文转写为“tai”;中字为,对应“极”,拉丁文转写为“gi”;末字为,对应“殿”,拉丁文转写为“diyan”。明显就是对汉文“太极殿”的满语标音。

再如,西六宫建筑群中的螽斯门,其汉文首字为,对应“螽”,拉丁文转写为“jung”;中字为,对应“斯”,拉丁文转写为“sy”;末字为,对应“门”,拉丁文转写为“men”,都是非常好认读的。

与汉字一样,满文可以竖着写,也可以横着写,而两种文字书写形式的差别会在横匾上非常突显,也产生了故宫匾额的另一种美。古代汉字习惯于右起书写,也就是行文的顺序是自右而左。这是因为古代时代造纸术还没有发明,人们将文字主要书写在竹简或木简上,竹木简都是一条一条的,写好一条便放到右手边,再写下一条,之后再穿成简,所以就产生了右起的书写形式。即便当时造纸术尚未极为成熟,但从右到左的模式仍然没有改变。而满文创制得非常晚,明末时才有,自然就使用了相当方便在纸上书写的左起形式。所以,在满汉两体的横匾上,我们就可以看见彼此对称的两种文字。

比如,慈宁宫广场里的宝相楼悬挂的就是满汉两体的碑文。上面的汉文居右,宝相楼三个字自右而左地排列,其满语居左,相对应的满文从左到右排列着。这三个字,即,其拉丁文转写为“boo”;,其拉丁文转写为“”;,其拉丁文转写为“leo”。两种文字正好以末字“楼”对称。

又如,养心殿天井的一个侧门叫吉祥门,也是一块这种的横匾。不同的是,这块匾是藏文居左,满文居右,其汉语字为,螽斯门对联拉丁文转写即“gi”,两种文字正好以首字“吉”对称。

在参观故宫时,抬头瞻仰匾额的游人太多,但它们大多会非常遗憾:汉文中间的汉语就像天书一样,完全不知该怎么认读。其实如上文所示,故宫里的篆字匾额大部分是汉字的直接音译,尤其是当发现匾额上发生宫(gung)、殿(diyan)、门(men)的之后,基本上可以确认这是音译法的法语,不妨读起来,也算是赏玩之时的小游戏吧。

故宫匾额有几种?

上述都是汉语音译匾额的举例,其实紫禁城里还保留了不少满语意译的碑文。在现在故宫博物院的开放区里,这类匾额大多存在于寿康宫、慈宁宫、宁寿宫等地,这些地方本来在清代属于养老区,并不在宫廷的核心区。以宁寿宫为例,即现今的珍品馆公园,它的入口锡庆门,就是满文意译的匾额。

这块碑文的汉语首字,拉丁文转写为“urgun”,是“喜庆”之意;中字,拉丁文转写为“”,意为“聚合的”;末字,拉丁文转写为“duka”,是“大门”之意。

宁寿宫的外殿基本上也有满语意译的匾额。比如宁寿宫,其满语匾额为,拉丁文转写为“”,意为安宁长寿的宫殿。

再如,皇极殿满语匾额为,拉丁文转写为“ambatenideyen”,大致的含义是“太极之殿”,即以太极释义皇极。

比较有趣的是,宁寿宫的办公区都是满语意译的匾额,但中间的颐养区则又发生了变化。比如乐寿堂、颐和轩、倦勤斋等地,都是音译的满文匾额;特别是畅音阁大戏楼的建筑群,匾额只有汉文,没有满语。至于原因,还有待进一步考察。

在故宫的核心区,只有一个地方的匾额是满文意译的,这就是东西十二宫里的长春宫。长春宫匾额上的满语是4个词,自上而下分别是,其拉丁文转写即“obure”。其中“”意为季节;“”意为长久的;“obure”是一个使名词,大致含义是“让”;“”即“gung”(宫)。大意是四季长久宫。

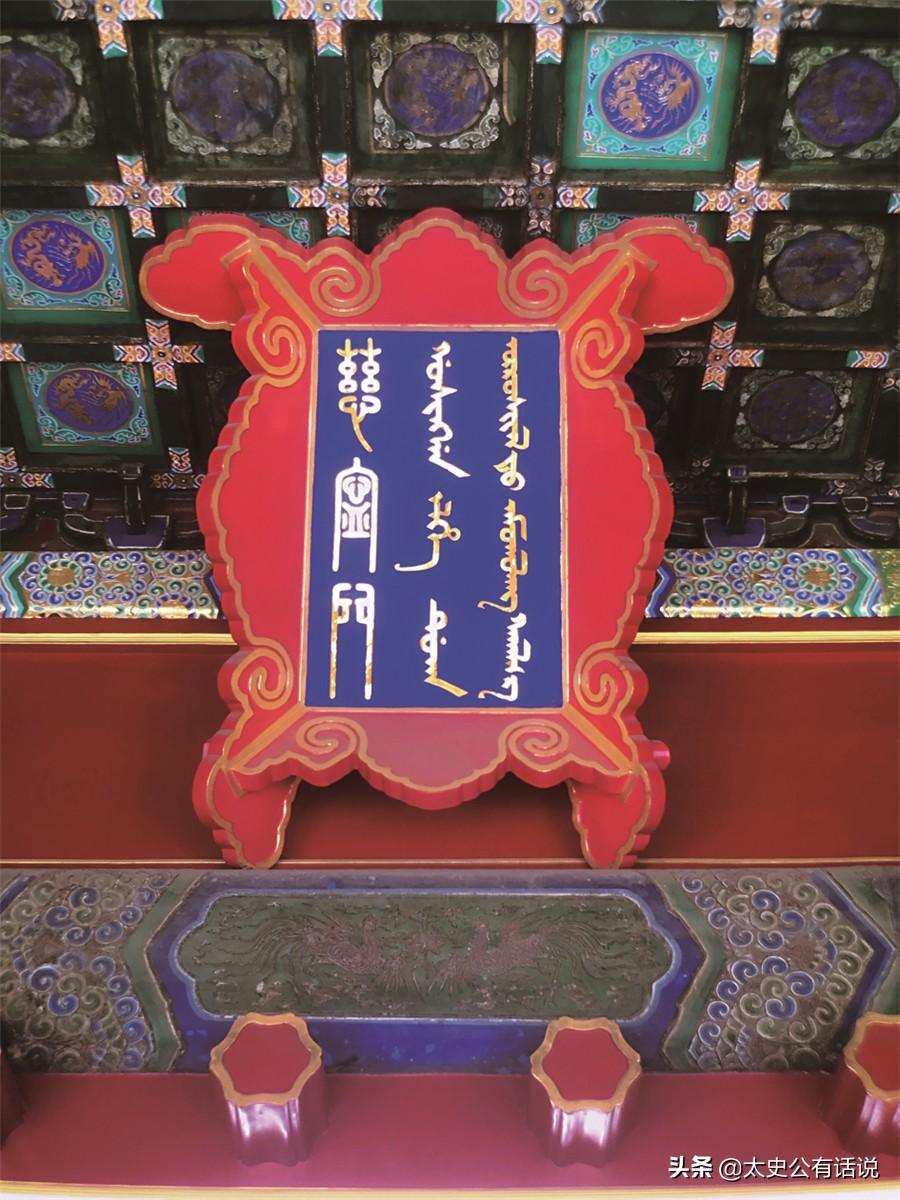

在整个故宫开放区内,匾额最独特的当属近几年开放的慈宁宫建筑群。大概是因为当时孝庄文皇帝长居于此,她又是满族科尔沁王公的儿子,所以此处新建时匾额的拼音,特意在对联满汉字体上突显了蒙古语。我们今天见到的慈宁门、慈宁宫、徽音左门均是那么。以慈宁门为例,满语居中,左侧是汉文,右侧是藏文。汉文采用的是满文,区别于其它宫殿;后面的满文采用的是意译,与这些地方还有所不同,其自上而下的三个词分别是,拉丁文转写为“elheduka”,意为仁慈太平的门;对于右侧的蒙文,我并不懂,向我们所蒙古族朋友晓春老师询问后得悉,其大意与满文相似,也是仁慈、安宁的门之意。

悬挂满语意译匾额的地方,大部分是乾隆时期重建的。清高宗时,满人慈宁门匾额汉化已经非常普遍匾额的拼音,皇帝三番五次地提出“国语骑射”,要保留满洲祖先的民族特征,他发现一些蒙古官员的名字更加汉化,甚至亲自给人们改名。为了突出官方文书上的满语使用,尽量少用外语借用词(所谓“借用词”,类似我们今天生活中用的“可乐”“汉堡”一类的词语),他自己新创造了长期满语词语,上文中提及的“”“deyen”,就是为了区别于过去直接音译的“gung”和“diyan”而新创的。这类意译的匾额,很可能就是借新建宫殿之机,在乾隆的授意下制作并悬挂起来的。长春宫虽然不是乾隆时期重建的宫殿,但仍然悬挂了汉语意译的对联,也许是皇帝出于某些因素,对长春宫格外垂青。

故宫分为内朝和外朝。内朝主要是生活区,外朝主要是工作区,即乾清门以南的区域。我们常说的“三大殿”,即太和殿、中和殿、保和殿等地,就是外朝的所在地。但我们今天见到的外朝区域,各门和各殿悬挂的横额只有汉文,诸如“三佛殿”及文华殿、武英殿、东华门、西华门等地。这是因为当时清帝即位,外朝上交给清朝*,袁世凯于1913年担任即将大总理期间,他下令将外朝的匾额全部替换,这才成为了我们最近发现的样子。

相关内容: