傩面具艺术魅力

3月6日,湖北日报全媒记者在恩施州傩面汪木雕工作室看到,非遗传承人汪儒斌拿起傩面具。傩面具是“恩施傩戏”的道具,有“无面不成傩”的说法,其造型鲜活。汪儒斌雕刻的面具技艺精湛、造型奇妙手工木雕的文化传承,他因此被赞“傩面王”。以往雕刻多用杨柳木和香樟木,经过多年尝试,他结合现代工艺,创造出多种角色造型。已创作出3000余件傩面艺术品。

汪儒斌专心致力于传承技艺。2019年他前往恩施职院。在校园里讲解傩文化。传授雕刻技术。他还与土家女儿城沟通交流。计划建造傩文化主题文化馆。以便让更多游客认识傩面具。了解傩文化

雷氏制鼓精益求精

雷建华有个制鼓的工坊,规模不算大。在这个小院子里,有8面堂鼓。这些堂鼓正处于关键的调音阶段。他觉得,好鼓的声音得通透、纯粹,还得经久耐用。他家藏着一面百年老鼓。这鼓的鼓面牛皮有洞,可鼓声依旧浑厚。如今他年纪渐长,每年制鼓不超过80面套。他把更多精力放在改进工艺上。这么做的目的是让鼓音和地方文化相融合。

他对好鼓有极致追求,这大家都能看到。雷氏牛皮鼓深受本地人喜爱,在当地销量很好,生意还做到了重庆、四川等地。他精力有限,却仍坚持严格标准,不盲目追求数量,只为做出更好的鼓。

拯救坝漆风采

2017年,恩施坝漆情况不好。当时小作坊数量不到一百家,年产量大概70吨。漆艺人才流失严重,坝漆没了以往的光彩。利川人清楚坝漆是本地“金字招牌”,决定不让它在自己这代人手里毁掉。有个匠人跟中国林科院南京林产化学研究院合作,花三年研究技术,攻克了很多难题。

最终成功达成了坝漆的工业化大量生产。而且手工木雕的文化传承,漆酶的活性程度大幅提升。颜色种类从5种增长到20多种。干燥所需时间从2小时缩减至30分钟。如今坝漆再度焕发出夺目光彩。其质量和生产效率都实现了本质上的提高

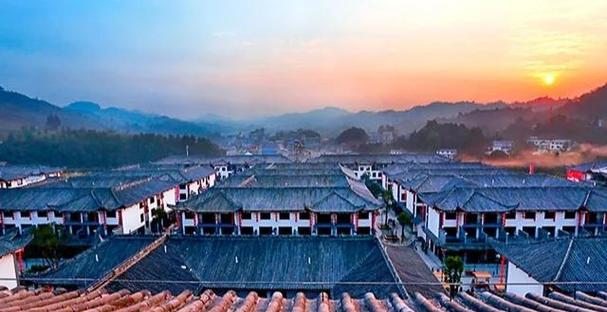

吊脚楼技艺传承

2017年,黄俊在咸丰县认识了万桃元。万桃元是土家吊脚楼营造技艺国家“非遗”代表性传承人。黄俊看到了万桃元制作的吊脚楼模型。该模型没用一钉一铆,却浑然天成。黄俊当场就想拜师。然而,吊脚楼营造技艺蕴含着土家先民千年智慧。它工序复杂。仅有木雕技艺远远不够。

2018年7月,万桃元选了个好日子收黄俊为徒。此后,黄俊成了土家吊脚楼营造技艺新一代传人。他会继续传承这门技艺。他还会把这门技艺发扬。这门技艺凝聚着民族智慧

民族技艺意义非凡

恩施州是多个民族聚居之地。这里传统手工技艺是民族文化成果。它们历经长时间沉淀。才成如今这般精妙绝伦。傩面具是恩施独特文化标志。雷氏牛皮鼓是恩施独特文化标志。坝漆是恩施独特文化标志。土家吊脚楼技艺也是恩施独特文化标志。这些技艺不仅展现了当地人民的才智。还对研究民族文化发展起着重要作用。

这些传统技艺是有的。它们得到了传承。这让恩施的民族文化更丰富多彩。给后代留下了宝贵精神财富。还留下了文化遗产。使民族文化能代代相传。并且能持续下去。

技艺传承任重道远

当下,恩施传统技艺传承遭遇挑战。以雷建华为例,随着年纪增大,制鼓数量受限。坝漆曾有人才流失、产量低的状况。但也有积极之处。像汪儒斌进行创新推广。坝漆实现了工业化大量生产。未来,要加强对传统技艺的保护与扶持。要培育更多年轻从业者

让更多人知晓并认识到恩施民族文化的魅力

相关内容: