仁寿殿,名称蕴含着深厚的历史气息。该殿不仅是颐和园的标志性建筑,亦体现了清朝历史变迁。自乾隆年间的“勤政殿”演进至光绪朝的“仁寿殿”,见证了清王朝的兴衰,积累了丰富的传说与故事。

仁寿殿的历史变迁

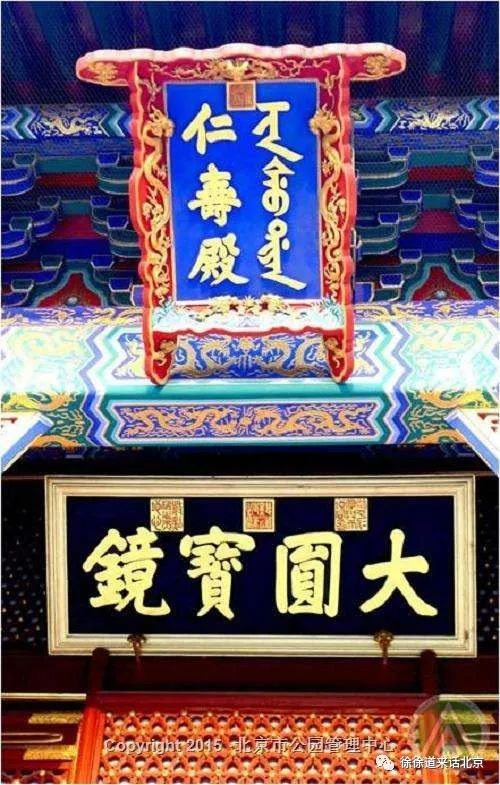

最初,仁寿殿名为“勤政殿”,彰显乾隆帝勤于政事、爱护百姓的宗旨。至光绪时期,其名更改为“仁寿殿”,意寓施行仁政者可得长寿。此举不仅体现了清廷对仁政的崇尚,亦暗示了对长久福祉的向往。

仁寿殿的演变远超名称更迭,其背后映照了清王朝政治文化的发展历程。其名从“勤政”变为“仁寿”,体现着朝廷在不同历史阶段的政治信仰与治理方针的转变。仁寿殿宛如一面历史的镜鉴,映射出清朝的兴亡轨迹。

仁寿殿的建筑风格

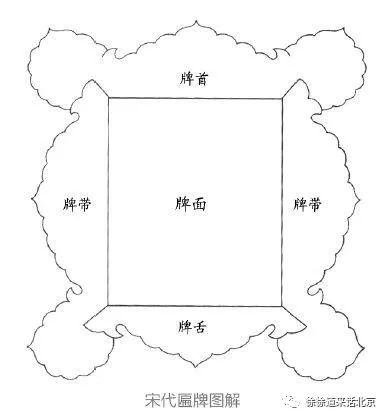

仁寿殿设施彰显浓厚的王室风范。门楼采用牌坊式设计,与两侧红墙相接,整体氛围庄严庄重。此风格不仅映射出清朝的等级体系,亦寓意皇室的威望与尊贵。

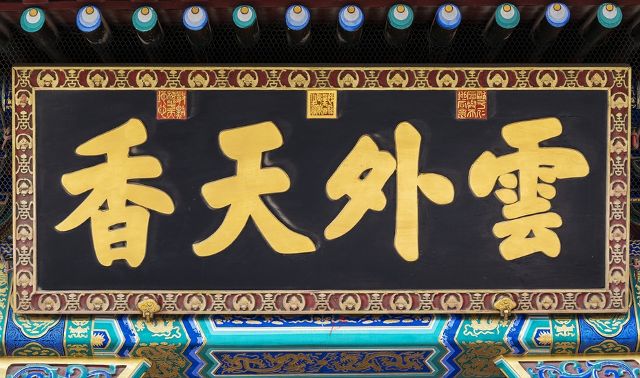

仁寿殿的斗匾,身为建筑亮点,其乾隆朝风格常见之“四样字”(满、汉、蒙、藏)配置,彰显了清朝的多民族融合特色,并寓意佛法普及与和合之思想。仁寿殿建筑风格,无疑是清皇家建筑艺术的典范之作。

仁寿殿的传说与象征

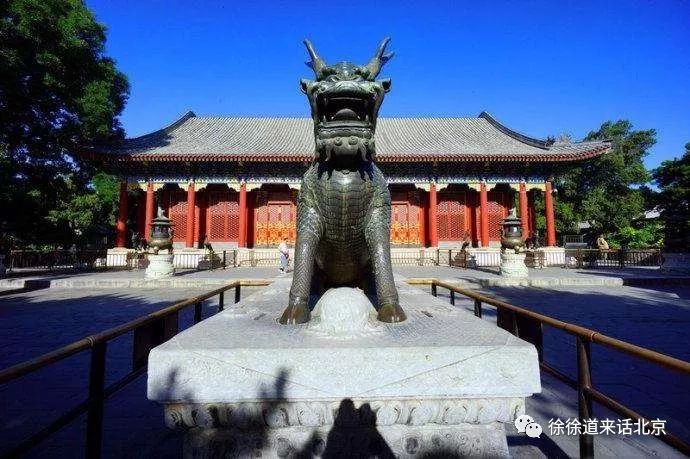

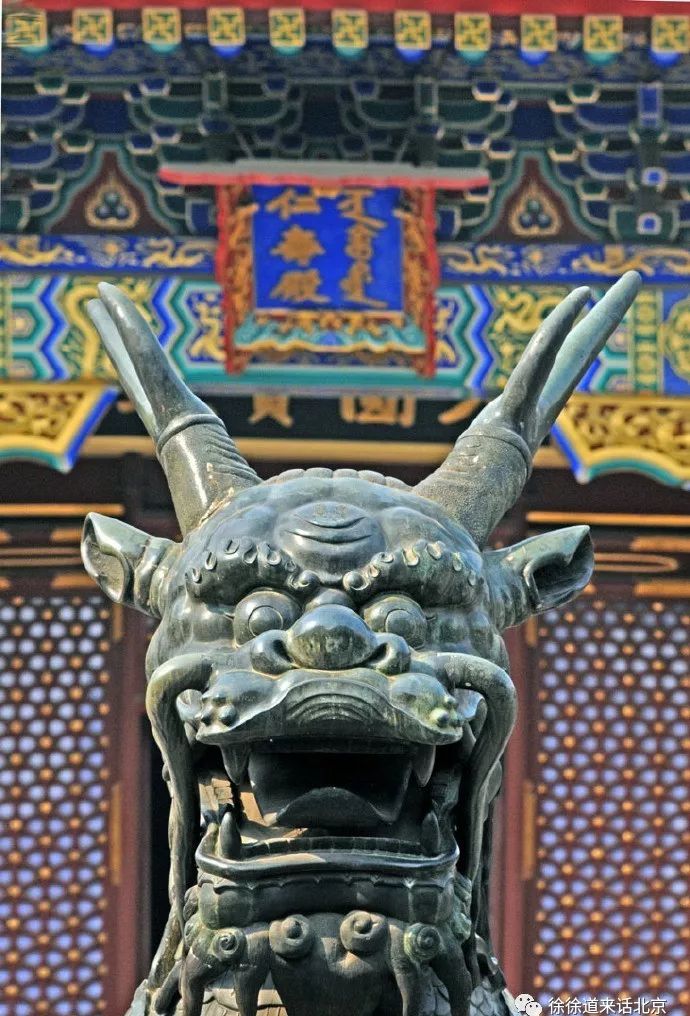

仁寿殿非单纯建筑,蕴含众多传说与象征。尤以殿前獬豸传说最为知名。原肢断的此神兽,在颐和园重修之际匾额边框等级,工匠巧妙施以焊接,恢复其威严姿态,坐于殿前。

该兽不仅是颐和园守护安宁的神祇,亦承载新的职责——警醒游客铭记历史耻辱,勉力奋进。此传说为仁寿殿增添了神秘氛围,亦为其注入了丰富的历史内涵。

仁寿殿的文化意义

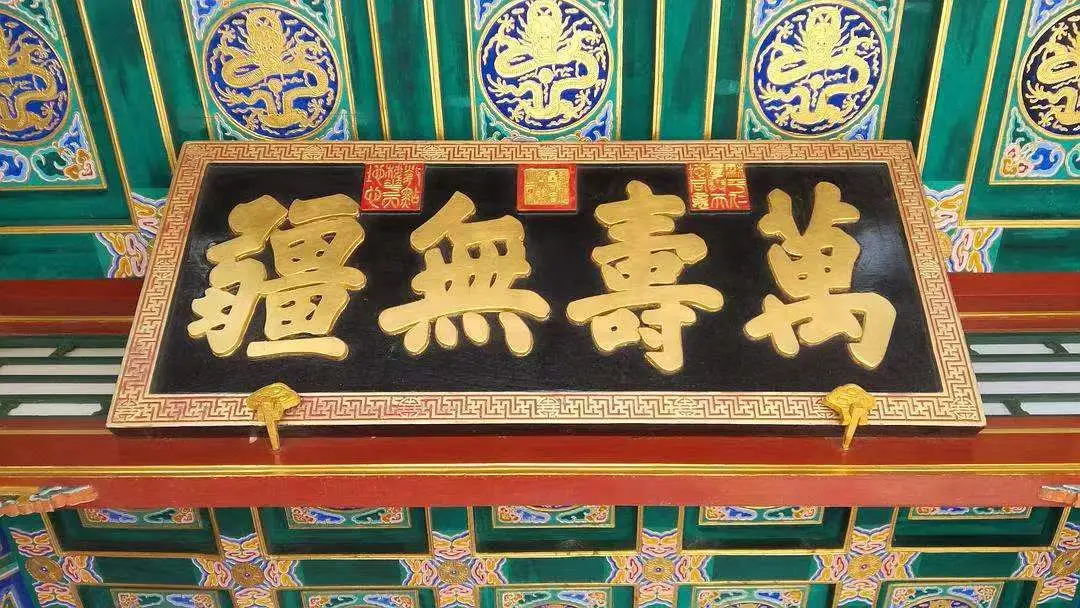

仁寿殿不仅建筑价值深厚,其在清朝时期的政治与礼仪职能同样不可小觑。作为皇帝处理朝政的核心地,此处亦为举行盛典之所。内悬的“寿协仁符”额匾及慈禧太后的“无暑清凉”墨宝匾额边框等级,共同彰显了清廷对仁政与长生不老的理念敬仰。

仁寿殿前陈列的铜制龙凤雕塑,昭示着皇帝与皇后的尊贵地位。此雕塑不仅具有装饰功能,亦为清王朝皇家文化的象征。龙凤塑像的安置,令仁寿殿不仅是一座建筑,亦成为文化交流的平台。

随着岁月更迭,仁寿殿由“官府办公地”蜕变而为旅游胜地。然而,其蕴含的历史文化价值未被遗忘,反更化作探寻清朝历史与文化的关键窗口。

仁寿殿在现代不仅成为游客的拍照圣地,亦见证历史爱好者和学者探究清朝遗产的焦点。其持久存在,昭示着对历史的铭记、当下的珍视以及对未来的憧憬。

仁寿殿的周边环境

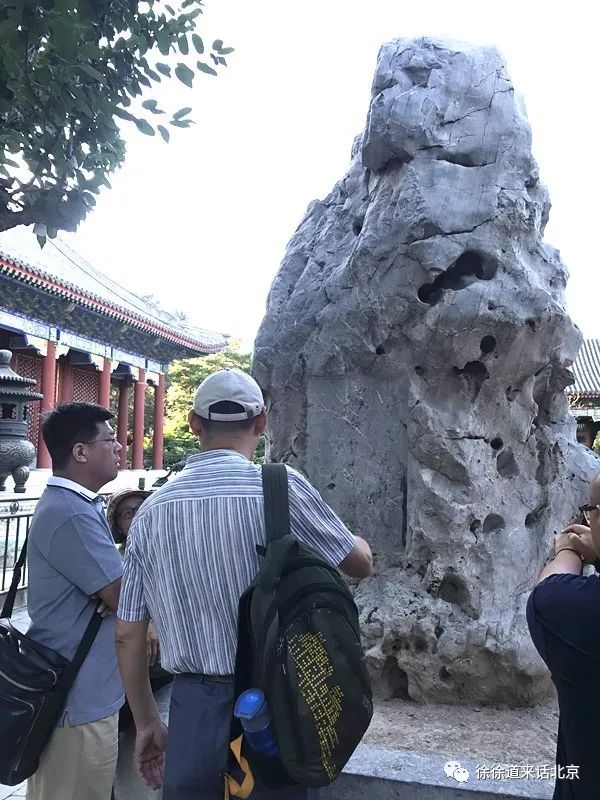

仁寿殿毗邻区域亦颇具观赏价值。自东宫门分列南北两侧的九卿官邸,仁寿门则座落其间。这些建筑不仅与仁寿殿构成立体和谐,亦映射出清代皇家建筑布局与设计思想。

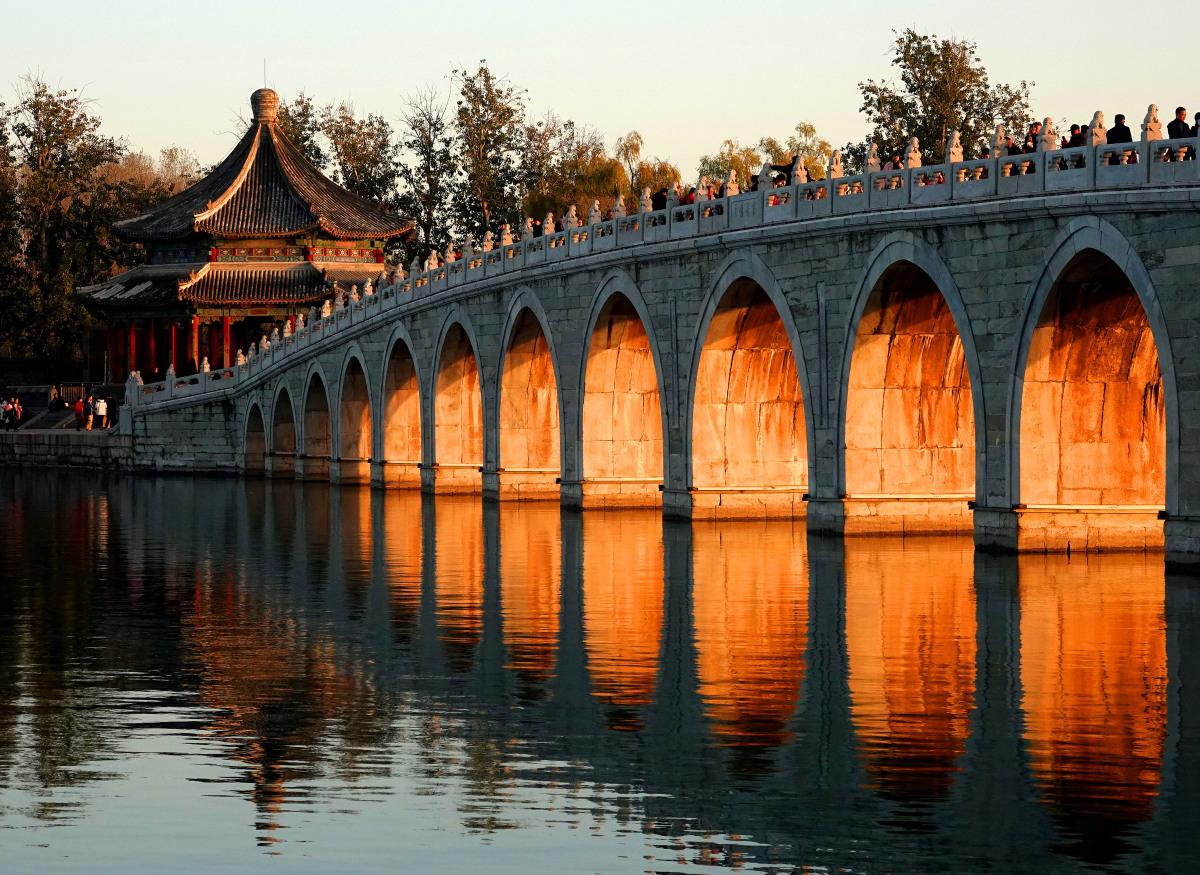

仁寿殿院落之中,除铜龙铜凤之外,尚有诸般装饰与建筑,诸如排云殿。这些设施既提升了仁寿殿的视觉魅力,亦增色其文化底蕴。

仁寿殿的参观体验

步入仁寿殿,不仅是对建筑的一次瞻仰,更构成了一次历史之旅。此处你可领略到清朝皇室的威仪与尊贵,亦能深入了解其历史与文化。

参观时,请细致审视仁寿殿的每一处细节,包括殿前之獬豸与殿内匾额。这些元素不仅丰富了游览体验,亦助你对仁寿殿的历史与文化遗产有更深刻的认识。

仁寿殿的未来展望

随着旅游业的蓬勃兴盛,仁寿殿展望未来充满潜能。其不仅将持续作为旅游景点迎接游客,亦有望成为文化交流与学术研究的核心阵地。

展望未来,仁寿殿的妥善保护与有效利用将是我们所致力实现的目标,旨在让更广泛的公众深入认识并推崇其深厚的历史文化内涵。此外,仁寿殿亦将成为连接大众与珍贵历史文化的重要桥梁。

地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号