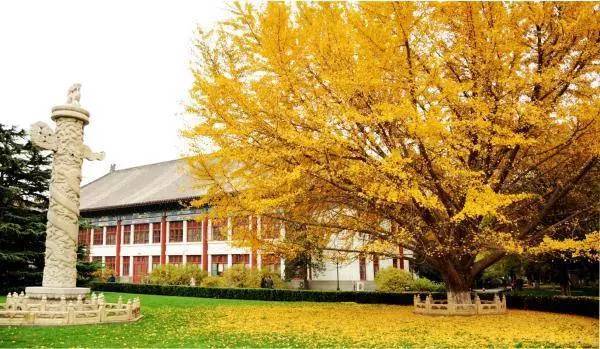

在历史漫长的波涛中,无数辉煌记忆如星星点点熠熠生辉,永恒不灭。坐落于中国首都西郊的圆明园,曾为皇家庭院旧址,曾享誉全球。如今,我们荣幸地邀请到了清华大学建筑学系郭黛姮教授及其创新团队,运用尖端数字科技,揭开这座古老遗迹背后的神秘面纱。

历史的呼唤与数字的回应

郭黛姮教授致力于发掘历史古迹的深邃内涵,揭示被时光尘封的事实真相。十载光阴如梭,她孜孜不倦地翻阅大量文献,笔耕不辍地记录在纸张之上。精心绘制并复原了四千多份精确图纸,生动展现了历史的沧桑变迁。运用先进的数字技术,成功构建了两千个数字化建筑模型,力求真实再现每一处历史风韵。

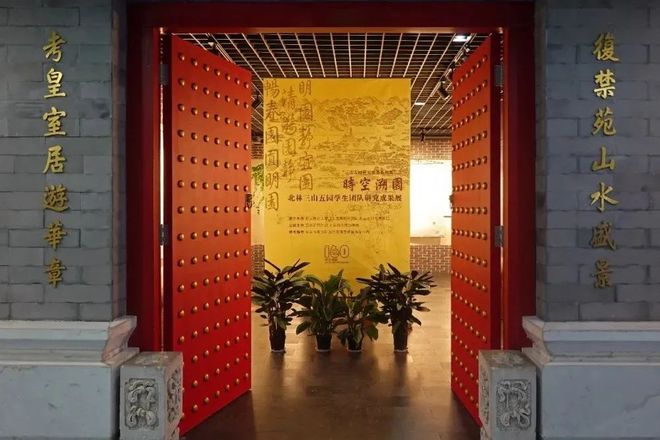

经过细致深入的分析研判,研究小组成功重建了超过100处具有重要历史地位阶段的时空混合影像环境。每一次的重建都丰富而精练地再现了特定时代和地域的社会风貌及文化内涵。

影视与现实的差距

郭博士指出,某些剧本对圆明园的塑造较为失真,多借鉴于《干陵四十景图》,未能准确再现其原貌,从而影响了观众对历史背景及氛围的直接感受。

当前,景区重建工作已取得六成重要进展,力求还原历史真实感。所有装饰细节皆如实反映历史背景,柱子和横梁等建筑元素无不承载着对传统文化的敬仰与传承。然而,由于历史资料的缺乏,部分遗址被用作办公或教学场地,严重阻碍了考古研究的推进木匾模型,导致部分景观重建计划未能如期实现。

数字技术的魔法

我们的研究机构以丰富的跨学科资源优势为基础,融合了历史学、人文科学、建筑科技及植物防护等领域的专业知识,通过精确的地质勘探和测绘数据,以及对史前考古发现的深入解读,参照《圆明园内工则例》《内务府奏销档》《起居注》《穿戴档》及《御制诗》等重要文献资料木匾模型,对圆明园的景观设计进行了全面而深入的分析。此次研究的主要目的是揭示圆明园在景观设计方面所展现出的独特魅力。

仅需点击"数字圆明园"微信公众号,即刻在静谧的环境中欣赏康熙乾隆时期的圆明园风采。通过输入关键词如"正大光明"或"海晏堂",您将跨越时空,感受其深厚文化底蕴。全方位360°视角,让您深度理解每一处景点背后的故事,仿佛置身于皇家园林之中。

未来的展望

本公司运用尖端信息技术,还原呈现世界著名的中国开封古都等人文遗址的昔日风貌。通过对1933年至2002年间地形图数据的深入分析,我们精确掌握了圆明园景观及山水布局的变迁历程。在此基础上,结合园内样式房遗址及相关文献资料,我们成功解析出各建筑物的独特造型与景区空间结构,并启动了“数字圆明园”项目。

本项目运用先进的虚拟与增强现实技术,融合传统建筑技法,并借助尖端数字技术,致力于精准复原圆明园盛景。例如在"上下天光"景观区,科研团队根据史料记载,准确地重建了乾隆早中期及道光、咸丰各阶段的景致。此外,通过对样式房档案的深度挖掘,我们发现了许多未曾公开过的设计图,这些都是"上下天光"楼顶天棚的原始规划。

研究成果的反哺

科研工作者的卓越成就极大提升了园区的保护效率。以郭黛姮带领的团队为例,他们根据史料复原了西洋楼木栈道。更为创新的举措在于他们应用高新技术对碧澜桥遗构进行精密的数字扫描和整合,成功完成了这一具有国际影响力的文物修复项目。

据悉,现已有重大举措启动了北京西苑医院周边的圆明园大宫门修缮工程,相关部门正基于前期深度调研制定精准的执行方案。此举旨在让这座古老建筑重新焕发活力,传承历史文化遗产,为广大市民提供更丰富的生活选择。

结语:历史的重现,文化的传承

运用尖端数字科技,以郭黛姮导师为首的科研团队成功还原了被誉为“万园之园”的圆明园全景,展示了强大的科研实力与尊崇悠久华夏文明的坚定决心。他们的卓越成果使我们得以深度探寻历史长河中的智慧宝藏。在如今这个信息爆炸的网络时代,您是否已感受到历史的厚重与文化的独特韵味?诚邀您在评论区分享感悟,共襄盛举,珍视并传承这笔珍贵的历史遗产。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号