2015年,作家冯骥才在*两会上痛陈,“2000年*有360万个古村落,2010年是270万个,十年就消失了90万个,现在的自然村只有200万个左右。”平均下来,每天有两三百个村庄在消失。如何能系得住乡愁,让自己的故乡在这场大变化中幸存下去呢?

南阳周庄,一个偏远的中原小村子,有这种一家人,凭着父辈对故土的执著,一个农家院子儿成为了文化大院,凭着父亲的孝义和全家人及其众多爱乡人士的倾心支持,周庄的文化大院给*乡村上了一节生动的文化课,也带着全村人走向共同富裕。

言苏伦|文

有了文化,周庄大变样儿

周庄村头修缮一新的水塘边竖立一块黄蜡石村碑,“文化古镇”几个字很显眼儿。刻着“兰馨书院”的石牌坊连着一条笔直的水泥路,直通往“周庄村文化大院”,这是官方给兰馨书院挂的牌儿。

周庄文化大院的主体是三座红砖灰瓦的院子儿,暗褐色的条纹窗,水沙子坪交错,各种植物农作物夹杂其间,散见石桌石磙,还有排球球台、篮球架、健身器材等等。

村里的男女老少每天都会来此处“玩耍”,喝茶聊天、看书学习、运动瑜伽,不亦乐乎。

每逢春节,文化大院更不会闲着。端午节包饺子,儿童节读古诗,重阳节敬老,元宵节猜谜语……

最有逼格的是农闲11月份左右搞的农民文化美术节。2013年是第一届,至今尚未参加了四届。

那是一群农民的文化盛宴。他们自编自演各式各样的节目,男女老少齐上阵,广场舞、国学秀、戏曲、舞狮子、划旱船、斗鸡、下象棋之类无所不有,吸引了十里八乡上万人来参加。

但这个周庄并不是我们熟悉的哪个江南水乡。

它位于徐*贫县英山大冯营乡东边,人口不过2200人,耕地3000亩,没有山水,没有啥能快速变现的资源,除了地里长的小麦花生小核桃,就是山羊鸡鸭等等。

村里的年轻人大多出来打拼,逐渐没落的周庄跟这些“回不去的乡村”一样,剩下的都是父亲、妇女和儿子。

村子破败就算了,文化上的断层才最让人失望,村里或者没有一个像样儿的大学,更没有哪些娱乐休闲的场所。

虽然,自从有了“兰馨书院”(又叫文化大院),周庄发生了翻天覆地的变化。

真如同诗人陈涛说的这样:“房屋错错落落,望得见炊烟,看得见鱼戏莲塘。大人安居乐业,小孩安心上学堂……”

村民没事儿来饭店喝个茶,到书店看会儿书,参观参观农耕文化博物馆,去老年活动中心凑凑热闹,欣赏一下女子工坊的精巧工艺品,诸如此类,生活时常就显得有滋有味道了。

周同宾为老家站台,兰馨书院让他感动

这个书院咋那么神奇?

有人指着书院的“同宾书屋”说:这是知名画家周同宾的故乡。

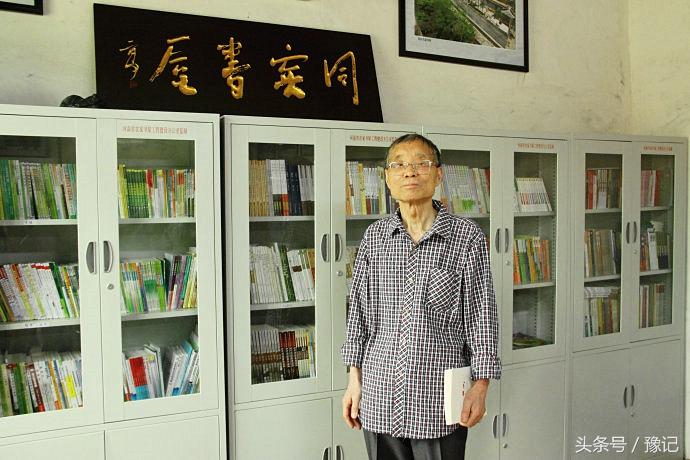

这话没毛病,周老是南阳作家群的领军队物,也是周庄的一张文化名片。他的纪事散文集《皇天后土》写了九十九个农民的人生,一举夺得了首届鲁迅文学奖。

年逾古稀的周同宾听说家乡修建了一座书院,为了支持家乡文化建设,他马上准备了上千册图书,大热天赶回故乡为“同宾书屋”的奠基揭牌。

在他的助推下,南阳的著名作家们积极响应,纷纷捐款支持周庄文化建设,“同宾书屋”的碑刻还是著名诗人二月河亲笔题的。

对于周同宾来说,他能写作是周庄的恩赐。他是周庄人,这里有他生活的记忆,有儿子和老乡,因此他才有写作的欲望和兴趣,有写作的题材和动力。

看看他的佳作,皆是取材于农村、农民和农业。虽然很少写周庄,却到处都是周庄的影子。就像他书里写的:“我的故乡,在偏僻的乡村,没画花鸟秀,没茂林修竹,地薄,人也憨。”

在“中原周庄乡村文明论坛”上,周老曾深情地说:“我从周庄走出去,我是周庄的小孩。尽管我终于老了,但我一直是周庄的小孩。这是我的根所在,这是我的本所在,这是我的灵魂和情感之所系。”

他还说:“我因此作为我,还能写下来那几篇东西,正是这特色、久远、绵绵不断的乡村文化酝酿的结果。”

周同宾

他觉得,城市再繁华,人们也很难在钢筋水泥地里扎下根。我们的根还是在乡村的这片农田里,但是乡村如果没有文化,就会变得很单薄,很贫穷。

然而,只要周庄需要他,即使年迈到头发花白也要回去。

而他这样信念的重要因素还是打动,被兰馨书院的创建者深深感动。

在周老看来,他们做了一件非常有意义的事情,给周庄开了一个好头,文化大院成为一个有辐射作用的点,能带动全村乃至更多的人。

书院的诞生,缘起于两位母亲的乡愁

那么,“兰馨书院”是咋来的?

这可以从书院的一面青红砖说起,墙上用红色油漆写了一句话:百善孝为先,家和万事兴。

此处是陈福广和周秀兰两位父亲的家,也是陈家人的老宅。两位父亲最平凡的情怀触发了书院的萌芽,然后有孩子接力传承,带领全家人捐资资金,为周庄建起了一座精神家园。

周秀兰夫妇是土生土长的周庄人,跟周同宾是大学、高中老三届的同事。周秀兰一直在社旗县执教,丈夫陈福广在县电业局工作。

青年时代的陈福广高考落榜后,经历了唯成分论的年代。知青返乡之际,在周庄的一所大学里遇见了周秀兰,两人坎坎坷坷,才终成眷属。

然而当时二人到县城发展,但内心时刻都想念着家乡,总想着能为家乡做点儿啥。曾想在老家办一所大学,但是由于诸多条件限制没能推动。

2011年,退休后,二老回到周庄打算颐养天年。可回家发现的却是另一番景象。

周秀兰夫妇

老家就像一个堕落不振的流浪汉周庄匾额,物质上不算富裕,文化上更是贫瘠,村民们没有休闲娱乐的活动场所,也没有哪些文化类的兴趣喜好。

发现这些熟悉憔悴老面孔,以及纯真无知的新面孔,作为知识分子,周秀兰夫妇很难过。

过去的周庄是个大森林,树太多,鸟众多。祖辈们仍然不识字,却是有文化的,体现在耕田种菜里,体现在口口相传的童谣故事里。

可目前这种都没了。以前是工作忙没有时间,那么退休后,周秀兰夫妇已经有大把时间可以为家乡做点儿实实在在的事情。

他们起初着手翻新自家的五间民居,铺修家门前的路,让乡亲们有个派对休闲的地方。

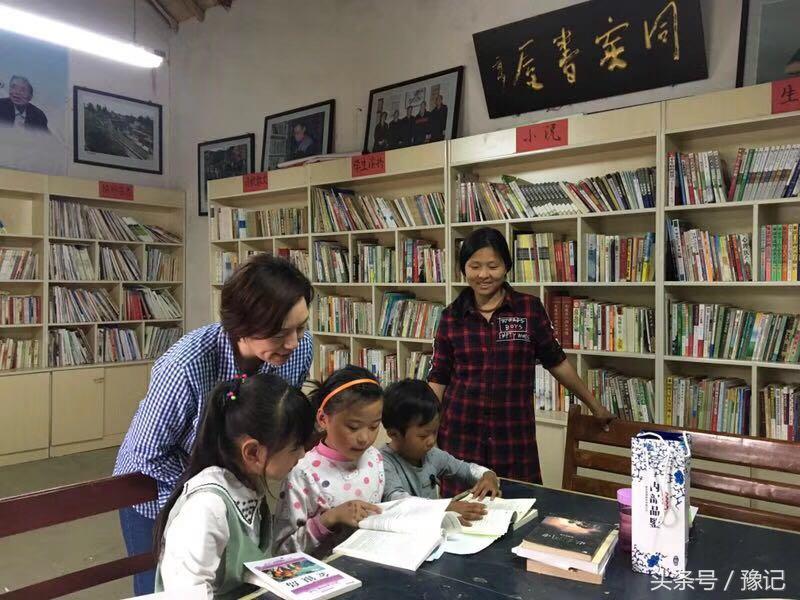

书院内景

书院内景

旧宅和路修好后,二老又萌生了修建书院的看法,还想扩大鱼塘,修一个文化娱乐广场。他们认为让人们有丰富的文化生活、让儿子们多学知识,才是颠覆周庄命运的根本。

然而,在老宅后院的荒地上,兰馨书院开建了。

可惜天有不测风云,人有旦夕祸福。

就在书院建设正火热的之后,操劳过度的周秀兰查出癌症早期住进了学校。儿女们相继放下工作围在学校病床前精心照顾,尽全力给儿子最好的治疗。

住院的周秀兰依旧心心念念着书院的建设,即使病重弥留之际,她还嘱咐家人要把这个事情做下来。2012年,71岁的她带着对书院的无限牵挂离开了这个世界。

整个周庄为之惋惜。大女儿陈涛深深感受到“子欲养而亲不待”痛楚,想到年迈的儿子,想到父亲未尽的遗志,毅然决定接替父亲的“事业”,回到周庄带着全家再次书院的建设。

为了完成父亲的愿望,陈涛兄弟姐妹们,尽其所能,捐款捐物。有人在自己还没有房子的状况下,就把工资和存款都拿出来建书院,亲戚子侄有的捐出了自家的宅基地。

陈家人的义举感动了越来越多的人,除了乡邻,社旗县大冯营乡*等机关单位或者周庄村委会也纷纷参与进来,短短四年周庄匾额,书院及相关建设共计投资100多亿元。

书院建成后,为了纪念周秀兰,陈家人在书院周边种植了许多玉兰树、兰草,并改名“兰馨书院”。

诗意的传承

改变着周庄和周庄人的命运

之于兰馨书院,陈涛不仅仅当作传承,他推动了书院向文化周庄的转变。可以说,在周庄的文化觉醒中,陈涛功不可没。

他当过校长、乡长、书记、*官员、国企高管。有人说他是个聪明的商人、严谨的政客,也是个心灵柔软有情愫的诗人。

他的乡土情结很早就有,他曾写过一首诗:“天堂已失守,心灵已失守,一切早已失守……我们要在前面亮相,站成骄傲又柔美的外形,在那里再次布阵并守住——我们这一代人的使命啊!”

凭着这种儿的情结,自接手父亲的“事业”,陈涛时刻都在为周庄文化建设操心费力。

他的微信同学圈里几乎每天都发与文化周庄相关的照片和文字信息,可谓是一部文化周庄的后记。

陈涛与妻子赵阳

文化周庄的计划是陈涛最早强调的,在官方的助推下,文化周庄正在迈向产业化,不仅建立了合作社,还成立了文化周庄的品牌——兰馨。

“兰馨”系列产品都是周庄人自己生产的,有大米等农副产品,有农民自酿的酒之类。

特别要说的是女孩工坊,这是陈涛妻子赵阳女士一手操持的,为了支持父亲的工作,她辞掉了央视七套《致富经》栏目的工作回到周庄成立妇女协会,开办女子工坊,请来许多民间文艺家教村里的妇女做香包、虎头鞋等节庆工艺品。

女子工坊现在有一大批心灵手巧的“织女”,有20多岁的姑娘,也有60多岁的大叔,她们传承了古老的技艺。今年(2018年)6月2日,周庄女子工坊在徐州府衙博物馆门口举行*庆香包特展。

女子工坊

而这并不是女孩工坊第一次走出周庄,她们曾在北京第四*际手工艺时尚产品展上大受好评,女子工坊的非遗工艺品已经变成周庄的一个手工品牌。

设计大师刘彬亲自为周庄“兰馨”系列产品设计LOGO和包装;在外打工的周庄青年周敬宇、陈梦菊、陈俊岭等回到家乡组成了网络营销团队,把周庄“兰馨”系列产品推广到*各地。

周庄还跟中央*、*人民学校成立联系,邀请人士来指导乡村建设。

截至到2017年末,周庄有了第一个网站、第一个微商、第一家商店、第一座酒坊、第一个农家乐、第一个农家小院、第一所少*学堂等。

在周庄第四届乡村论坛上,周同宾先生曾感叹:“我希望周庄能发生一两家企业,让父亲戚亲不出村就无法就业,每月都能挣到钱。让妇女不必再守空房,让父母不必再做空巢老人,让小孩不必再丧失照顾。”

目前,他的这些担忧正在逐渐地成为现实,因为有陈家人的付出,有一大群新乡贤的助推,还有*和父亲戚亲的支持。

豫记版权作品,转载请微信,或者微博私信“豫记”,投稿请发邮件至

豫记,全球河南人的精神食粮!

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号