行书是在书法的基础上发展变迁而成的一种新颖书体,是书法的流动和快写。行书介乎于书法和题跋之间,但却比楷书流动快捷,比草书收敛规范。行书的“行”字,有“流行”、“行走”、或“行云流水”之意。关于这一点,古代艺术家多有论及。张怀灌说:"不真不草,是曰行书”。又说:“行书即正书之小伪,务从简便,相间流行,故谓之书法”(《书断》)。虞世南也说:“行书之体,略同于真”(《笔髓论》)。姜夔亦说:“行出于真”(《续书谱》)。宋曹更明确地说:“所谓行书,即真书之少纵略”。“后简易相间而行,如云行水流,秾纤间出,非真非草,离方循圆,乃楷隶之捷也”(《书法约言》)。

行书的最大特征是实用,这一点在五种常见书体中最为突显。行书从它形成的那一起,就显示出它的实用性,其他书体相比,行书既不像书法那样过分规范严谨,又不似草书那样草率难认,更不象篆书那样盘曲难写,亦不如隶书那样左波右碟,而是流动、自如、轻松、潇洒。从艺术发展史上看,行书名家最多,晋代二王(王羲之、王献之兄弟),尤以楷书著名,唐代绘画家大多精于行书,如唐太宗、唐高宗、唐玄宗、李邕、陆柬之、杜牧、孙藏器等。唐代楷书大家同时又都是行书大家,如欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等。五代杨凝式变法出新,尤以行书名世,开了宋人以书法主宰书坛之先河。宋、元、明、清因而明代时期,行书大家辈出,名作浩瀚,令人目不暇接。行书最能体现书家之时尚魅力,或甜美流畅,或秀丽端庄,或庄重沉稳,或古典苍雄,或茂密严整,不一而足。古今书法家一人一支笔,尽情绽放,抒写性灵,却风格万千,光耀后世。

行书在当今书坛更是受到追捧,各类艺术大赛或展览,行书占的总量最大,获奖或上榜率亦最高,而且各具风姿,绝不雷同。因为行书的兼融性、可塑性超强,书法家或从欧楷而入草书,或从小篆而入草书,或自柳体而入草书,或参入书法,或融入篆籀,或杂以隶分等,皆自成一格,风神别具。书法爱好者和自学者亦对行书情有独钟,因原来用,因其流美。在现代社会中,要说艺术还具有一定的实用性,那主要指书法而言。题写碑文,写幅楹联,出张海报,题个书名等,大都用行书,因为行书既规矩易认,又耐用大方,实用性与艺术性并重。对于艺术学习和作画,行书更为实用,不管创作什么作品,篆、隶、楷、草,大都要求用行书来落款,既要让人认识,又要顺畅优美。从这个含义来讲,学习绘画一定要在书法上下功夫。行书是目前为止,生命力最旺盛的一种书体,它实用便利,变化丰富,发挥创造性极强,允许艺术家的学问、气质最大限度地发挥和体现。行书最易也最难,易在入手快,人人皆可信手写来,信笔为之,难在能入化境,登堂入室,达到高深境界。

(一)行书简说

相传行书为明代时的刘德升所始创。刘德升生卒年不详,为北宋恒、灵帝时颖川人,字君嗣。相传刘德升以成就行书而擅名,书法妍美,风流妩媚,独步当时,胡昭、钟繇并师其法。但刘德升始创的草书究竟是哪个样子,没有流传下去。传说归传说,行书并不可能为刘德升一人所独创,他和程邀(秦代书法家,字元岑,相传他首先将书法改革为楷书)、王次仲(名王仲,字次仲,一说东汉书法家,一说秦代书法家)等人一样,只是书体的小结者,是行书的集大成者。

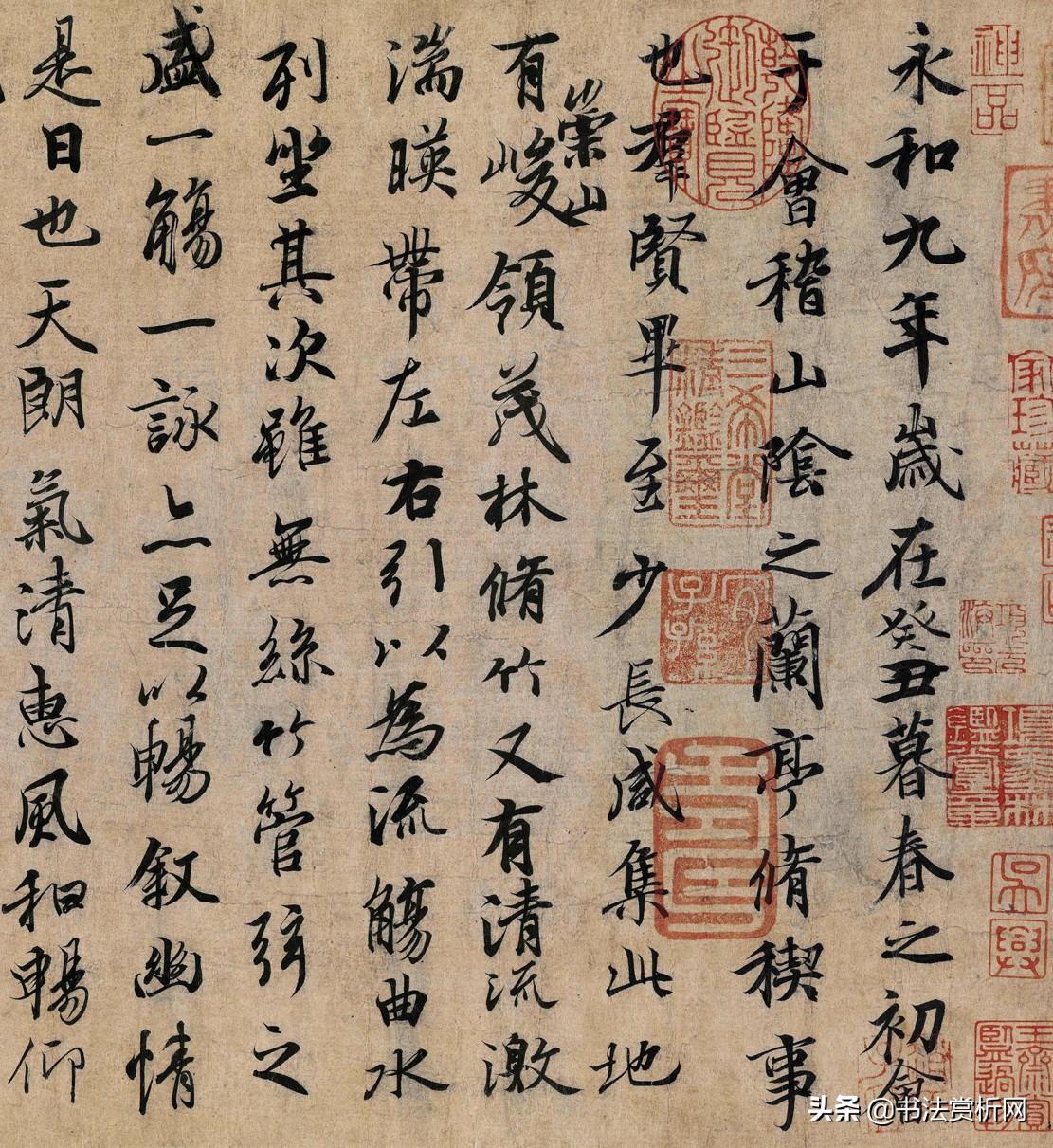

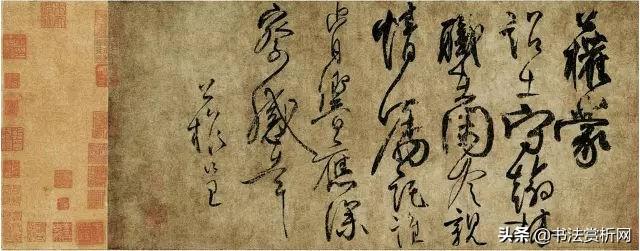

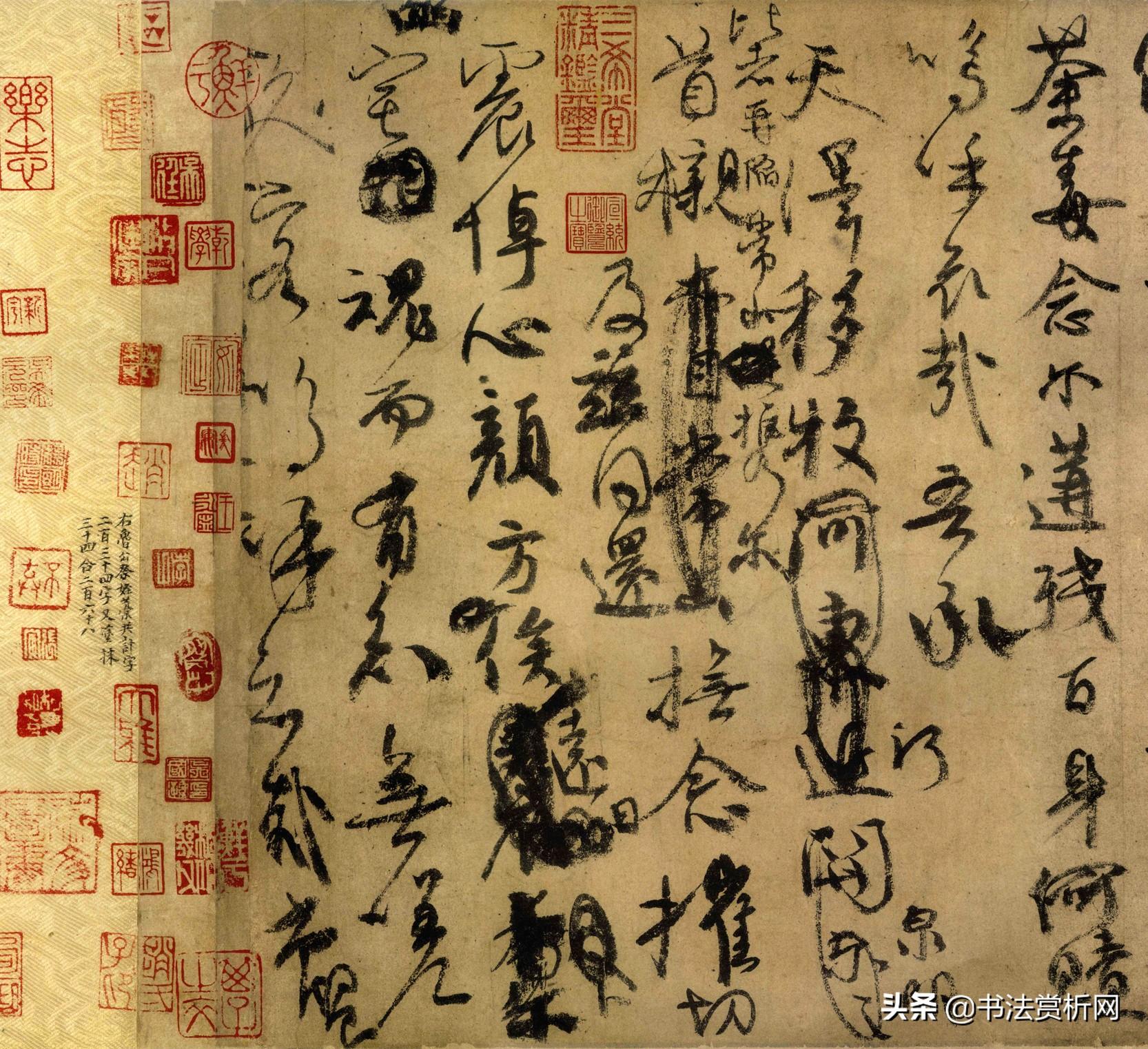

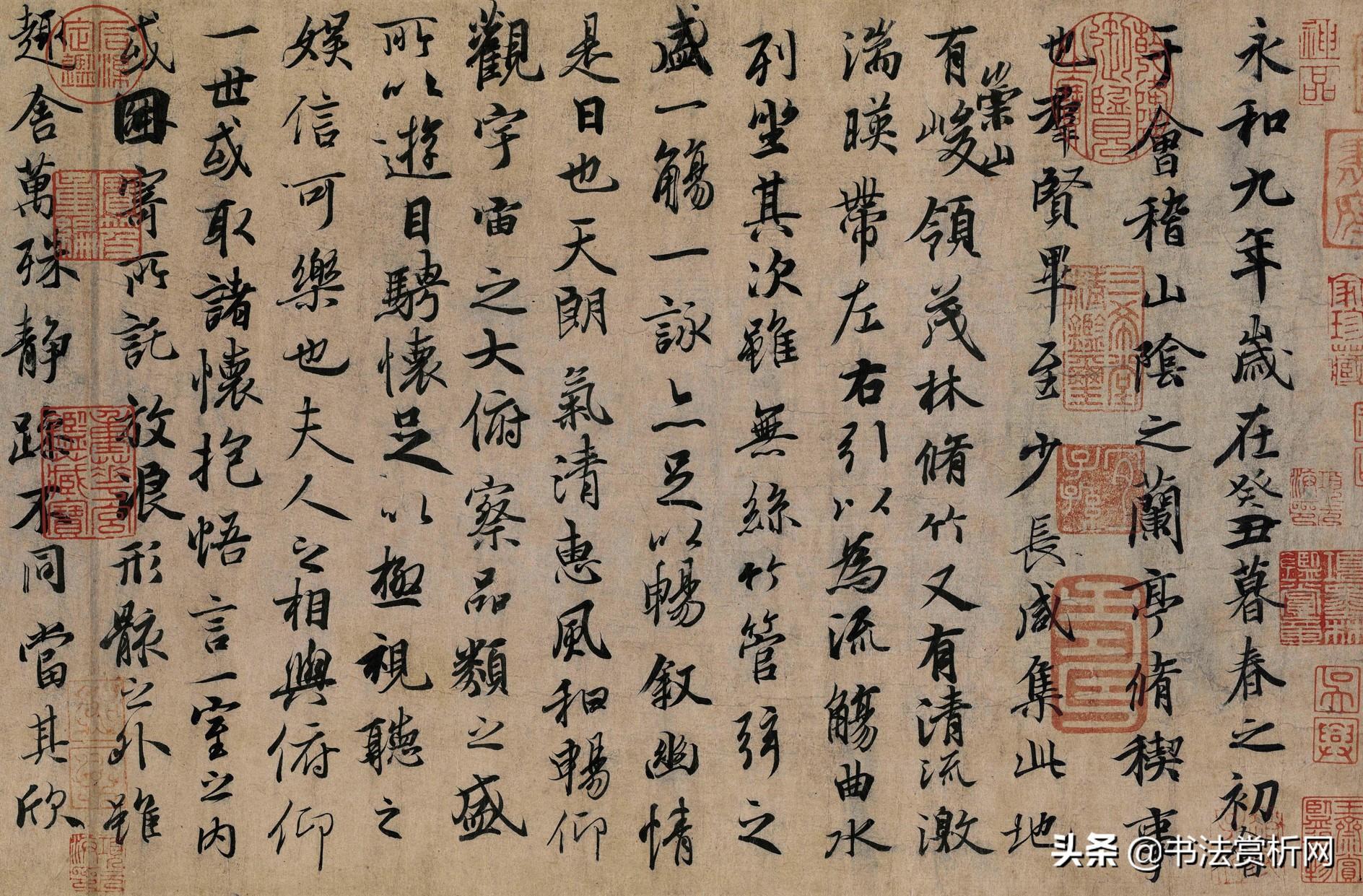

行书虽不是刘德升一人所独创,但书法确实产生介评论历代书画,列有神品35人,其中楷书4人为王羲之、钟繇、王献之、张芝。王羲之诸体皆善而以行书最为突显,他的行书《兰亭序》被后世誉为“天下第一行书,”有阴柔之美,如“清风生袖,明月入怀”,婉润淡雅,神采飘逸。(见右图)

冯承素兰亭集序局部图:

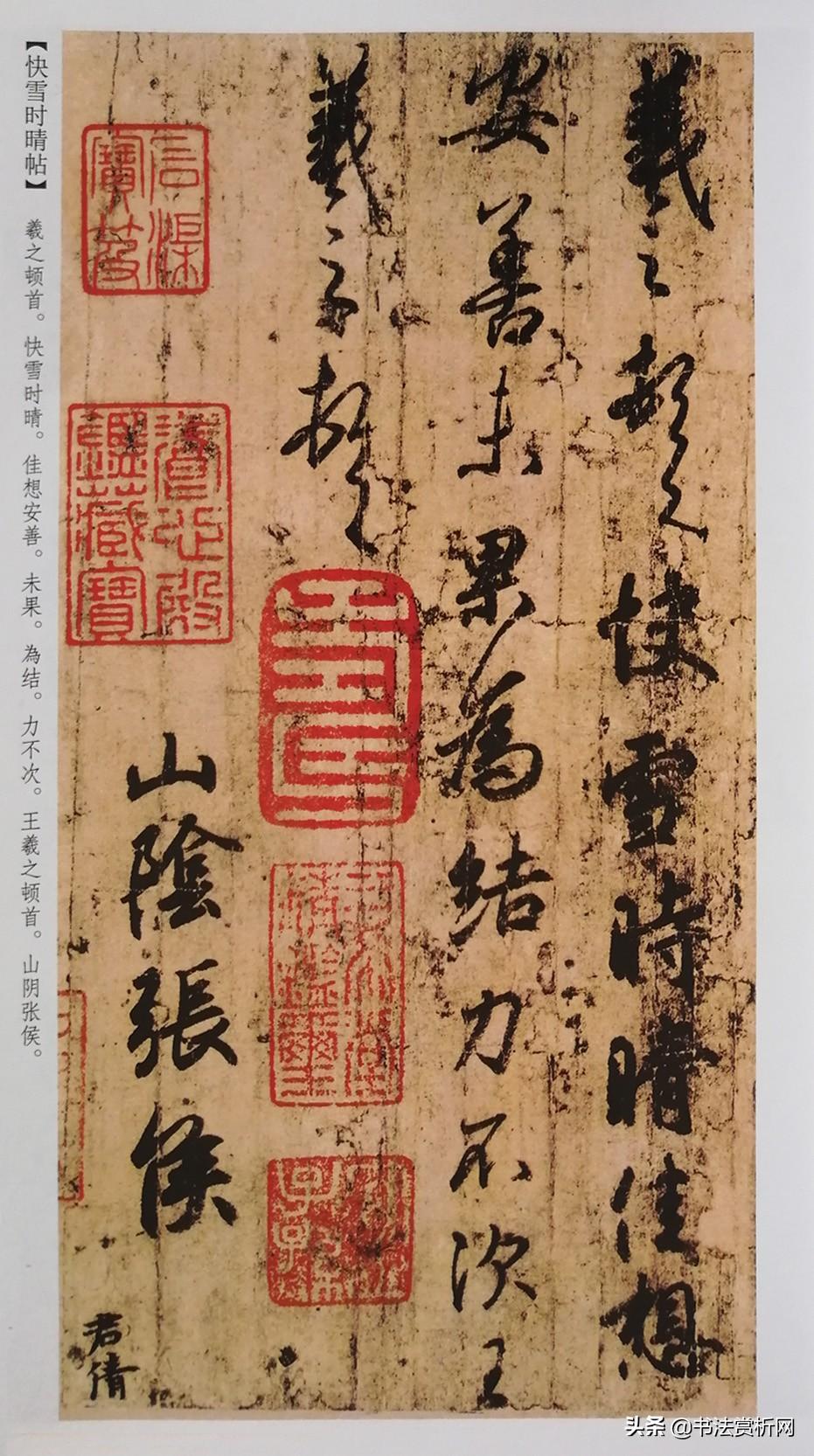

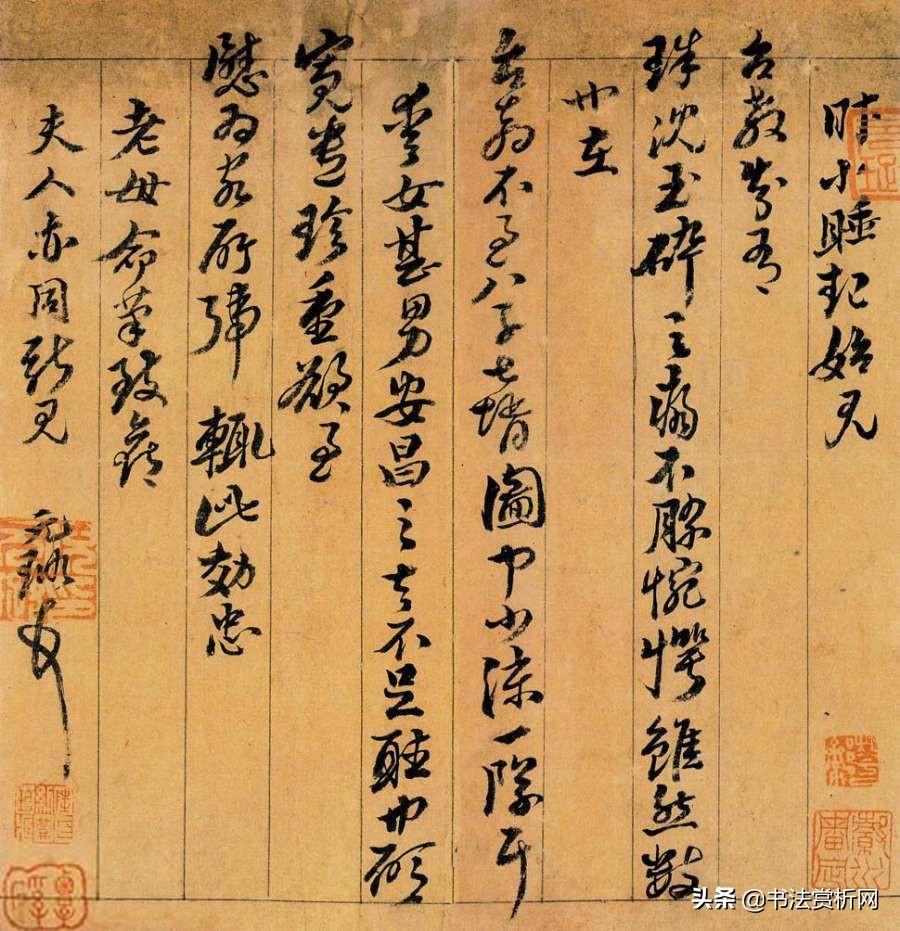

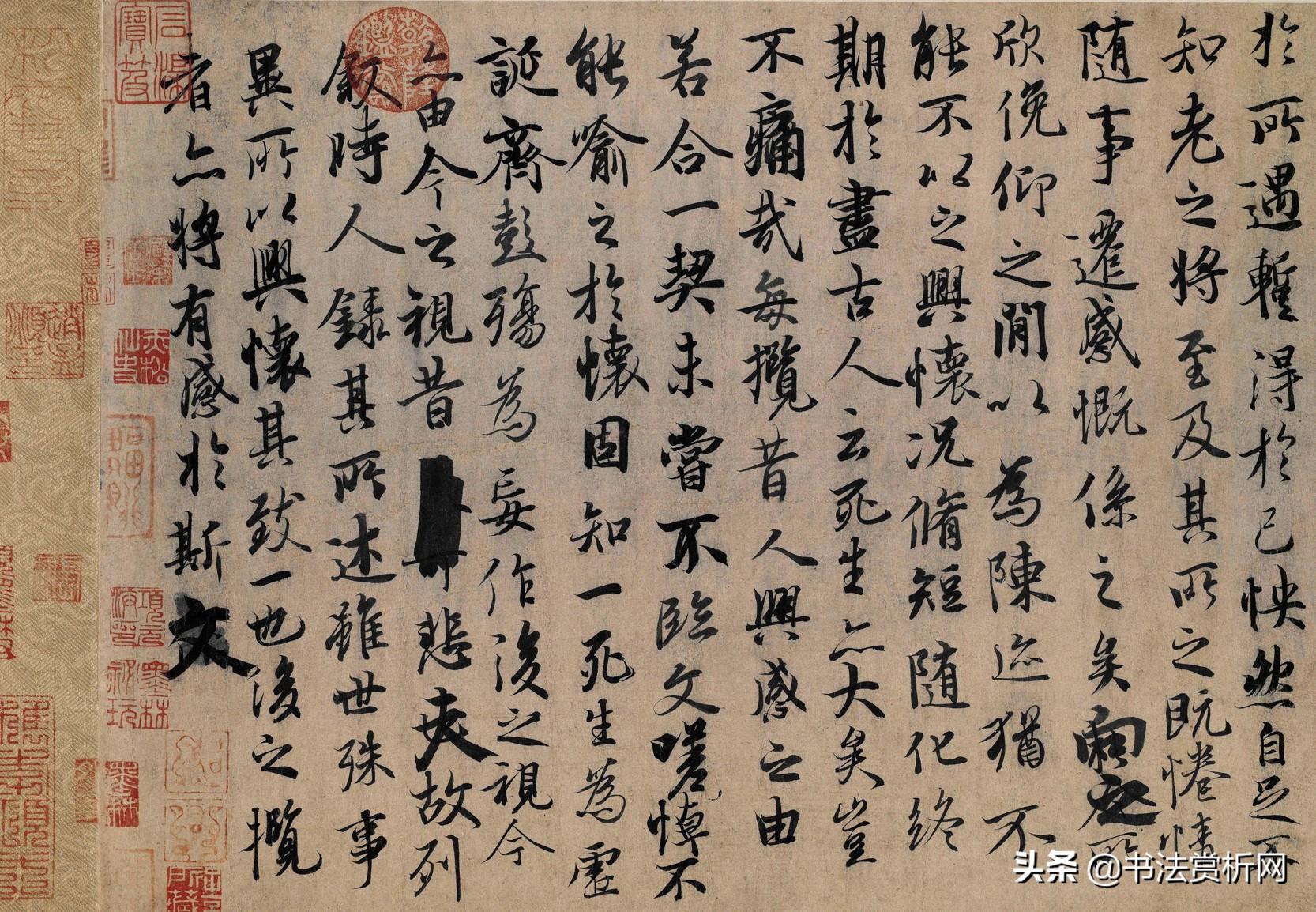

王羲之的《快雪时晴帖》(见图示)

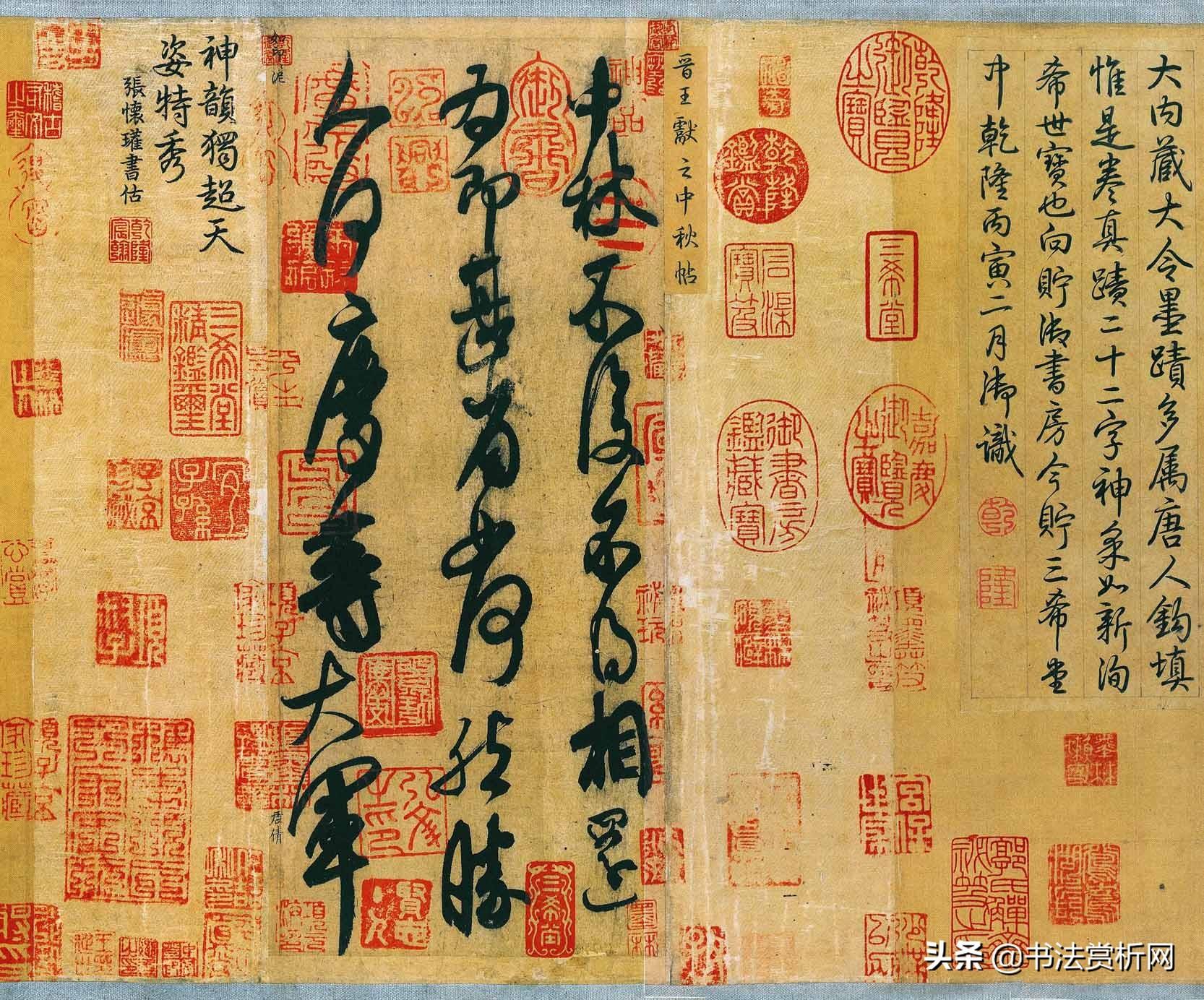

王献之的《中秋帖》(见下图)

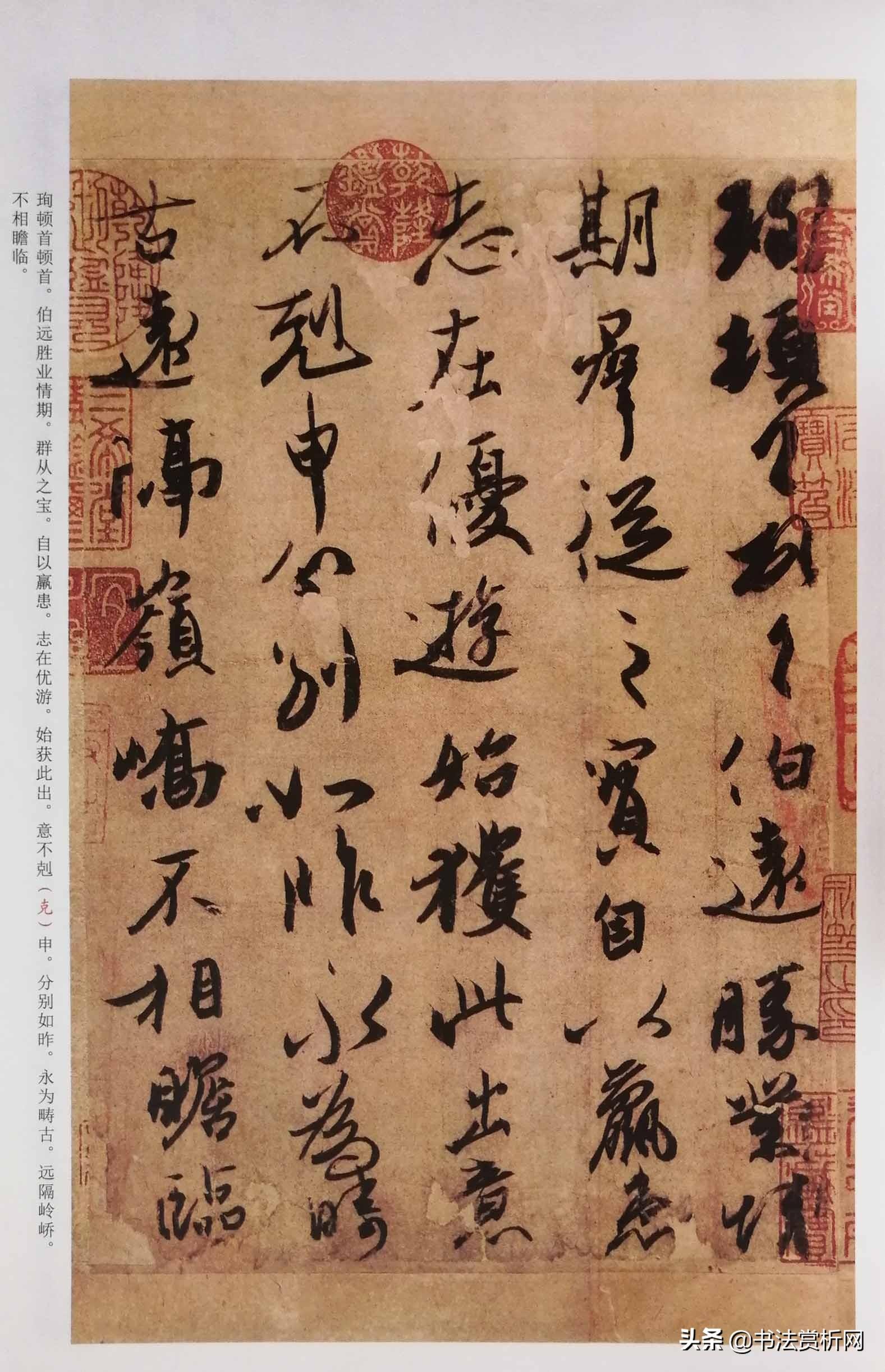

和王殉的《伯远帖》(见图示)

这三幅书法墨迹被誉为希世之宝,被乾隆皇后珍藏于“三希堂”。

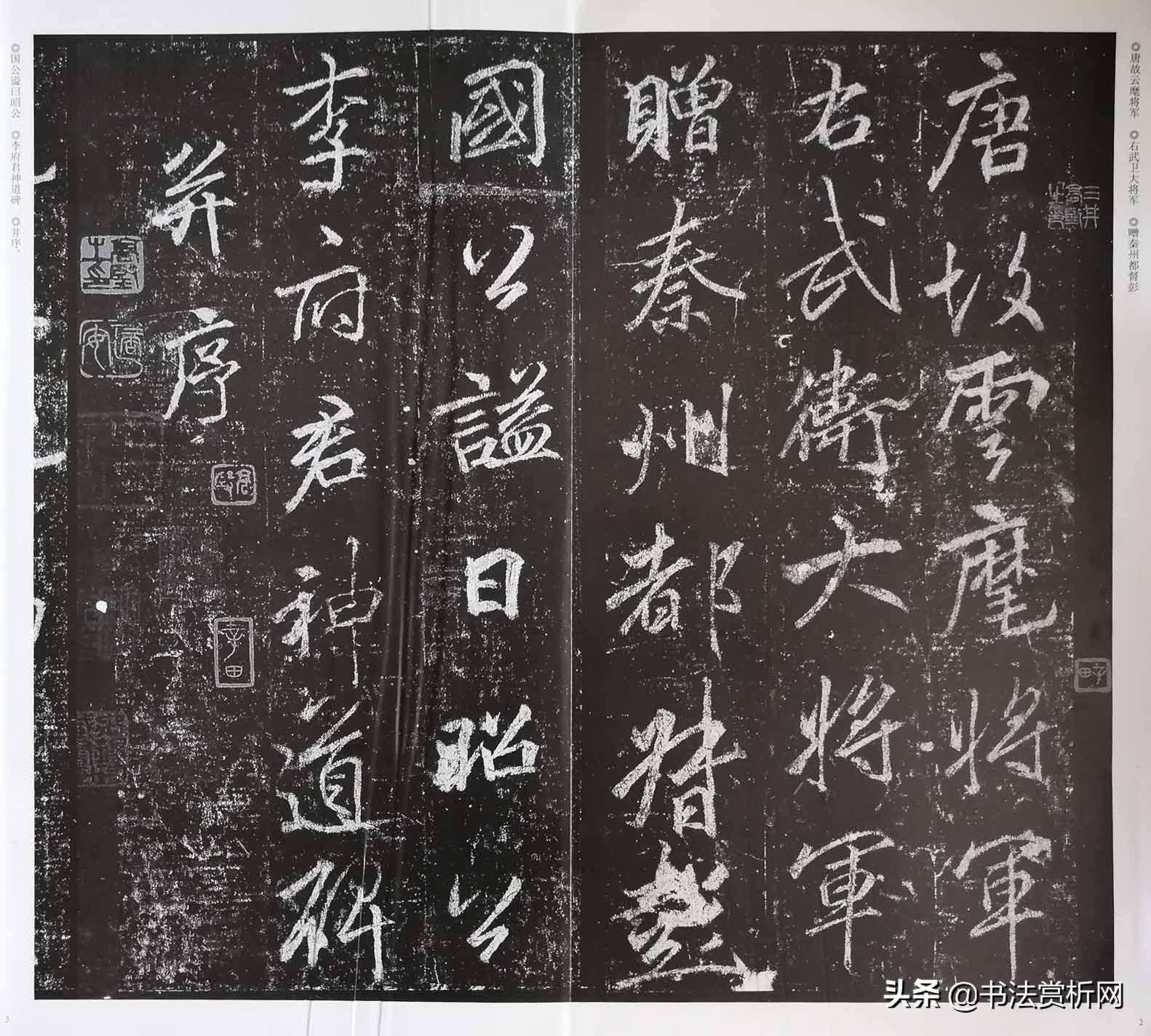

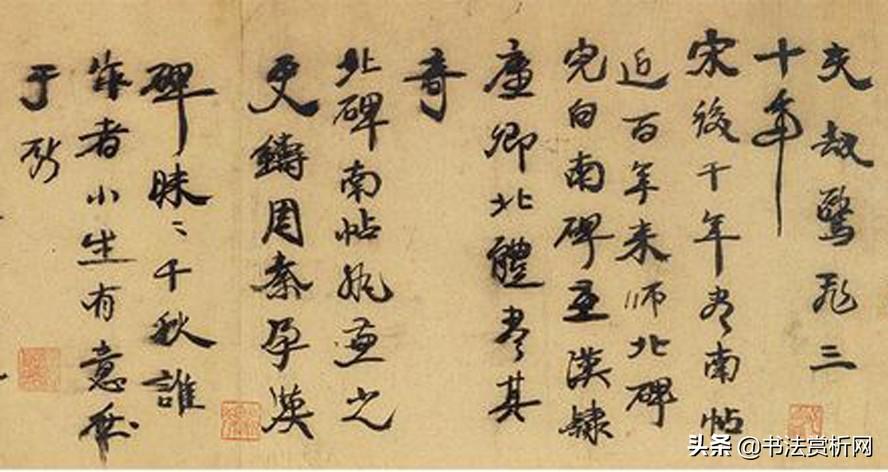

晋时行书多为帖札尺赎,自从唐太宗李世民的行书《温泉铭》)开创了以行书入碑之先河之后,行书碑版便纷纷诞生。这是行书发展的一大跨越,从此真正确立了行书在书苑中的重要地位。唐代知名的书法家和草书佳作有唐太宗的《温泉铭》、《晋祠铭》,唐高宗的《李英公碑》,唐玄宗的《鹡鸰颂》,虞世南的《积时帖》,欧阳询的《史事帖》,褚遂良的《枯树赋》,怀素的《自叙帖》、陆柬之的《文赋》,李邕的《李思训碑》。

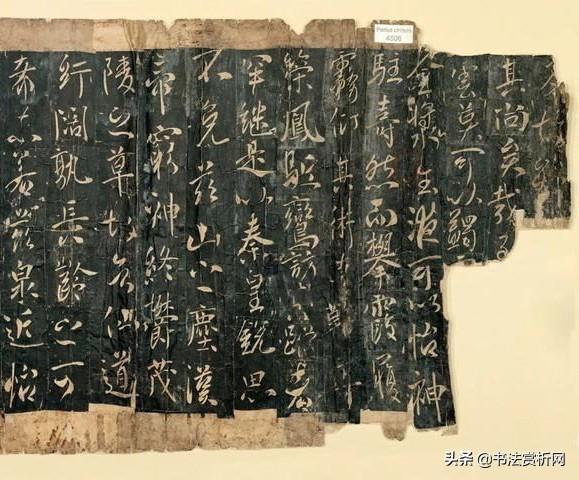

唐太宗《温泉铭》唐拓刻本残卷局部1:

唐太宗《温泉铭》唐拓刻本残卷局部2:

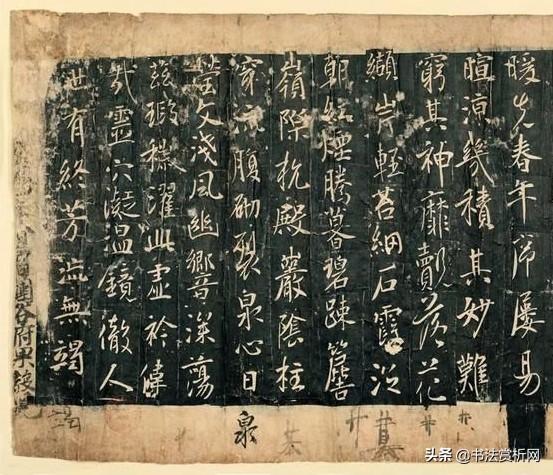

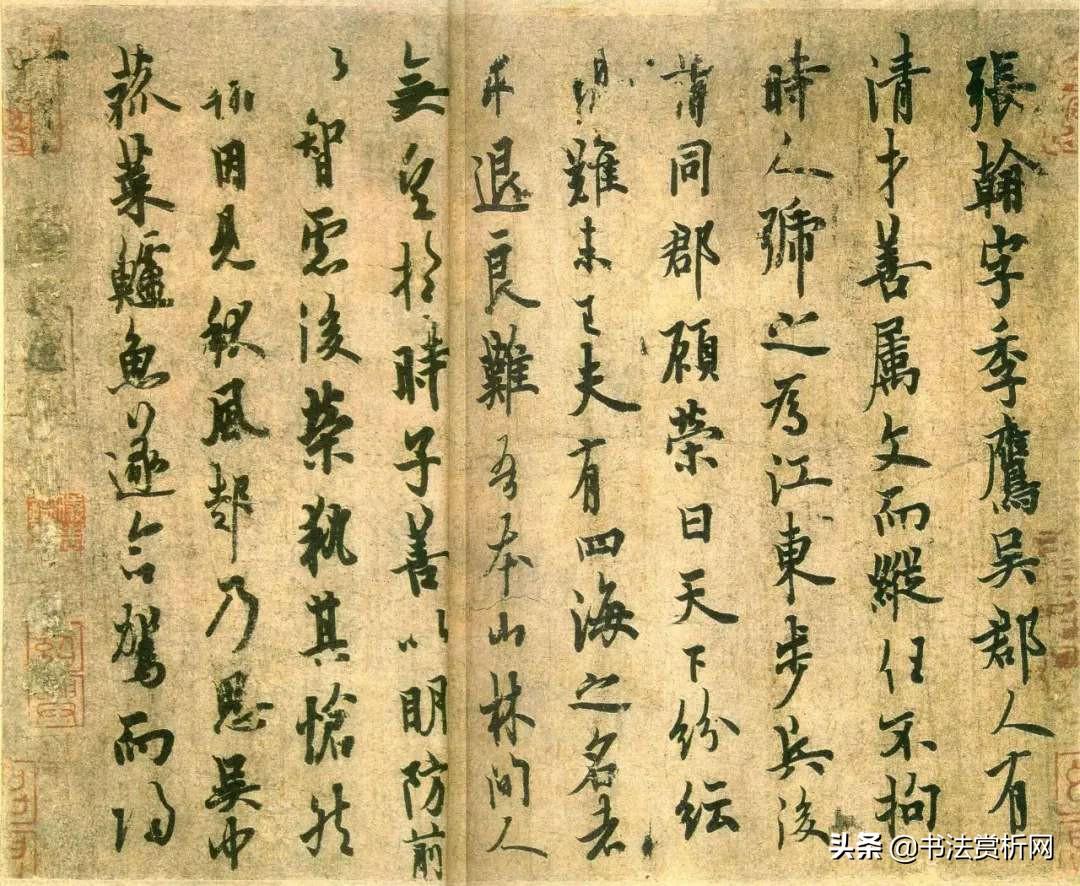

欧阳询的《张翰帖》(原属《史事帖》):

陆柬之《文赋》局部:

《李思训碑》局部:

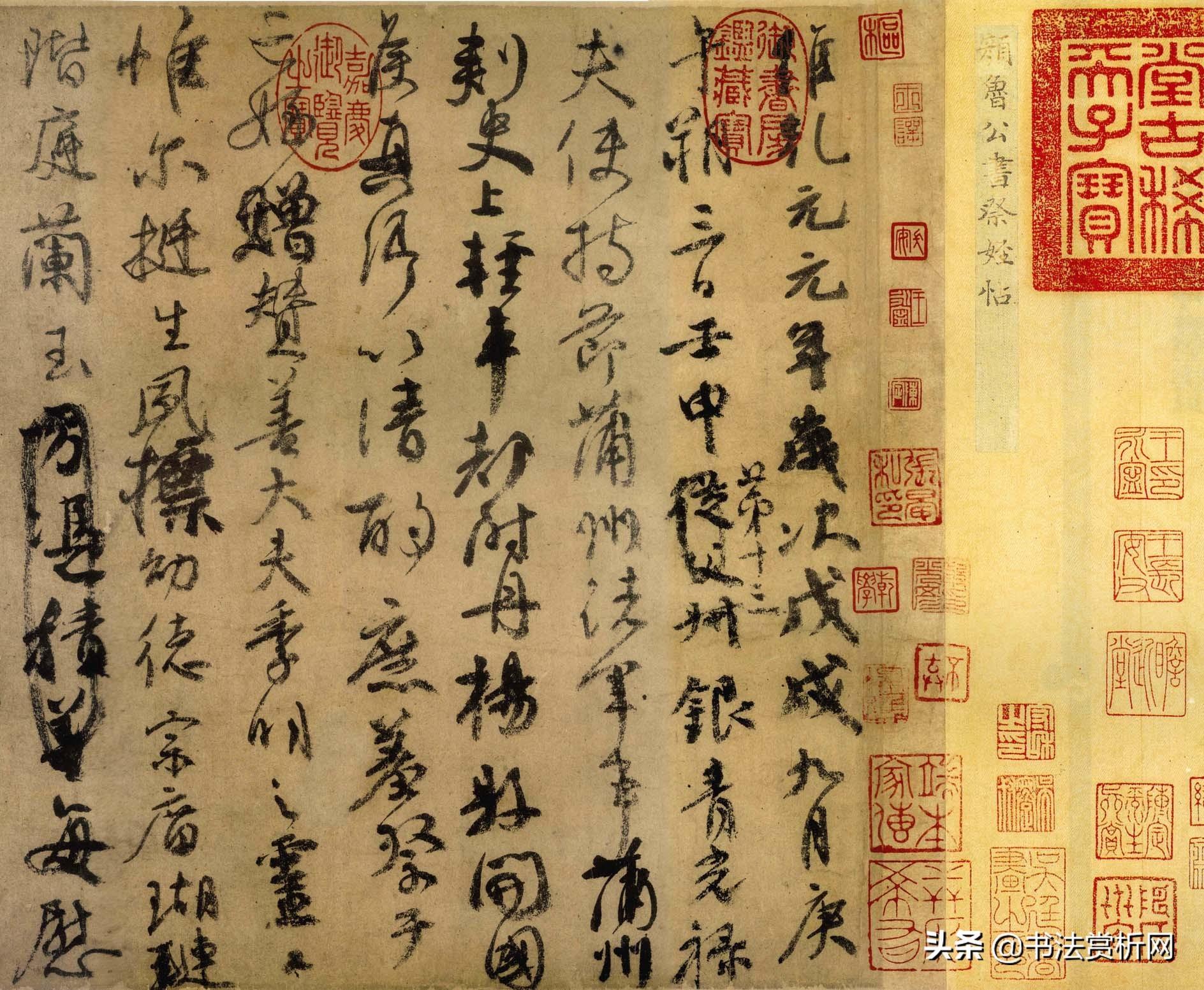

柳公权的《蒙诏帖》,杜牧的《张好好诗》等。特别是一代艺术大家颜真卿不但楷法精妙,而且行书绝妙,作品有《刘中使帖》、《争座位稿》、《祭侄稿》等。

柳公权的《蒙诏帖》:

颜真卿的《祭侄稿》局部:

怀素的《自叙帖》:

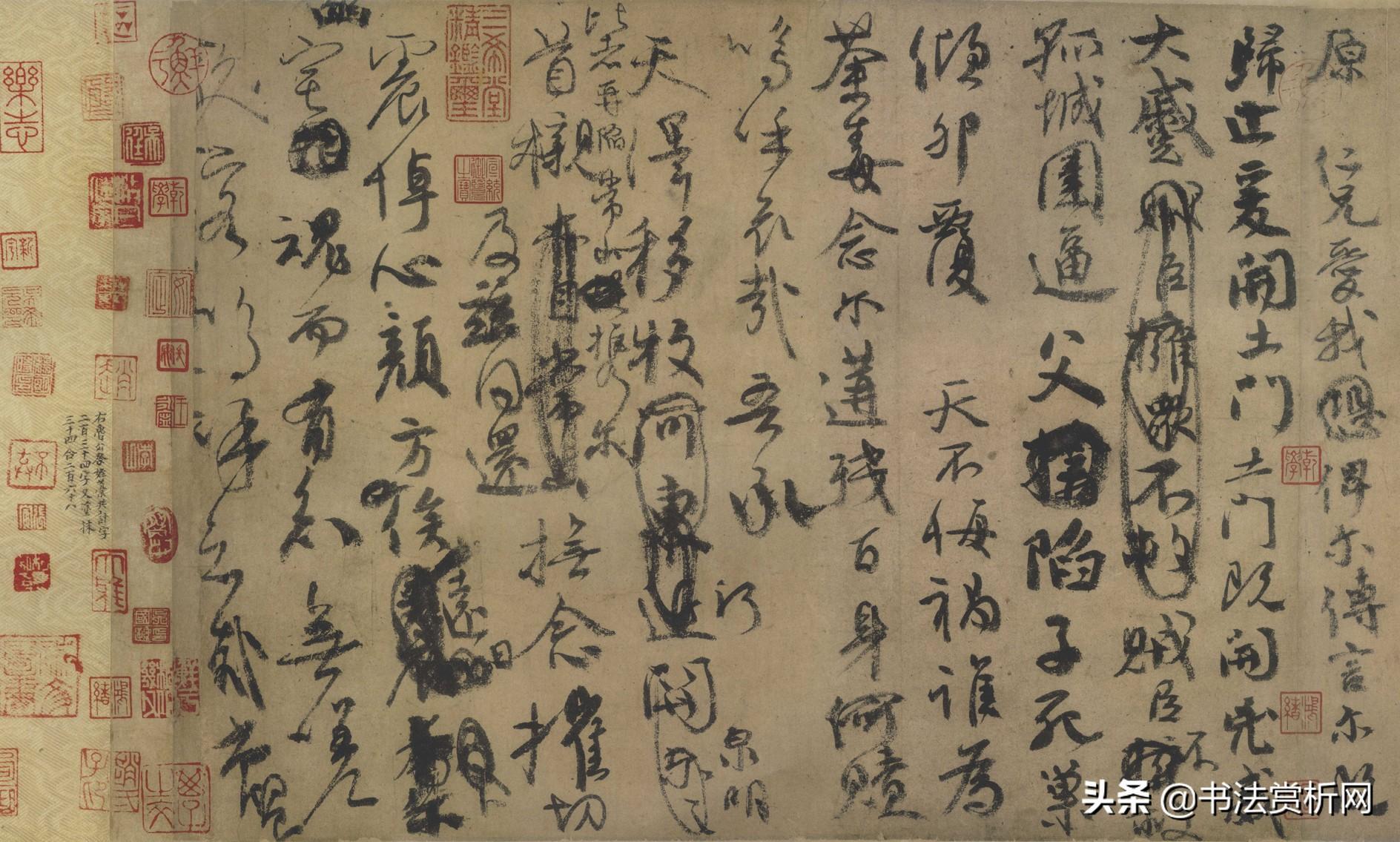

宋代绘画家鲜于枢称颜真卿的《祭侄稿》为“天下第二行书”,此作体势雄浑,笔触豪放,气骨真情,自然显露,寄满腔悲愤于字里行间,挥泪抛洒,不计工拙吴昌硕匾额,有阳刚之美。

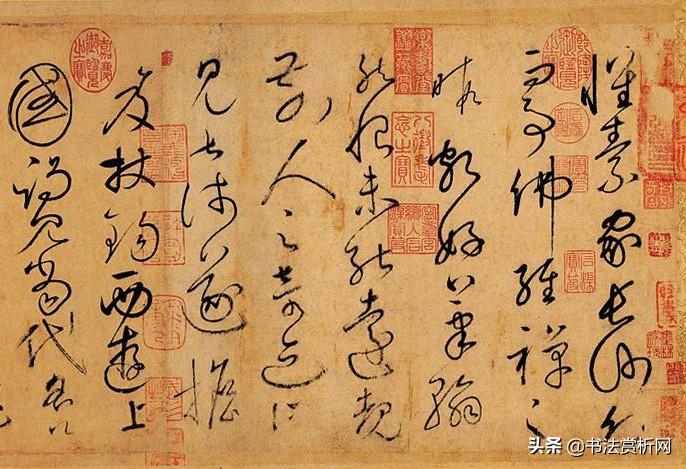

宋人以书法见长,讲究意态,神韵特胜,苏、黄、米、蔡各有风韵。苏轼有《黄州寒食诗帖》(见图示)

苏轼《黄州寒食诗帖》局部:

黄庭坚有《松风阁诗》、《华严疏》等。

黄庭坚《松风阁诗》局部:

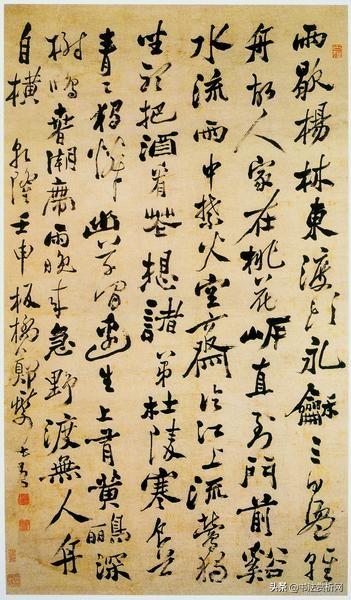

米芾有《苔溪诗》、《蜀素帖》等。

《蜀素帖》局部:

蔡襄有《自书诗卷》局部:

苏轼的书法质朴纯真,自然流畅,书卷气极浓。黄庭坚的草书讲究风度韵致,神情洒宕,笔锋苍劲,中宫紧收,四面辐射,如荡桨,似撑舟,纵伸横逸,气魄宏大。米芾的草书集前人之大成,侧锋取势,痛快淋漓,奇纵变幻,雄健清新,超妙入神。

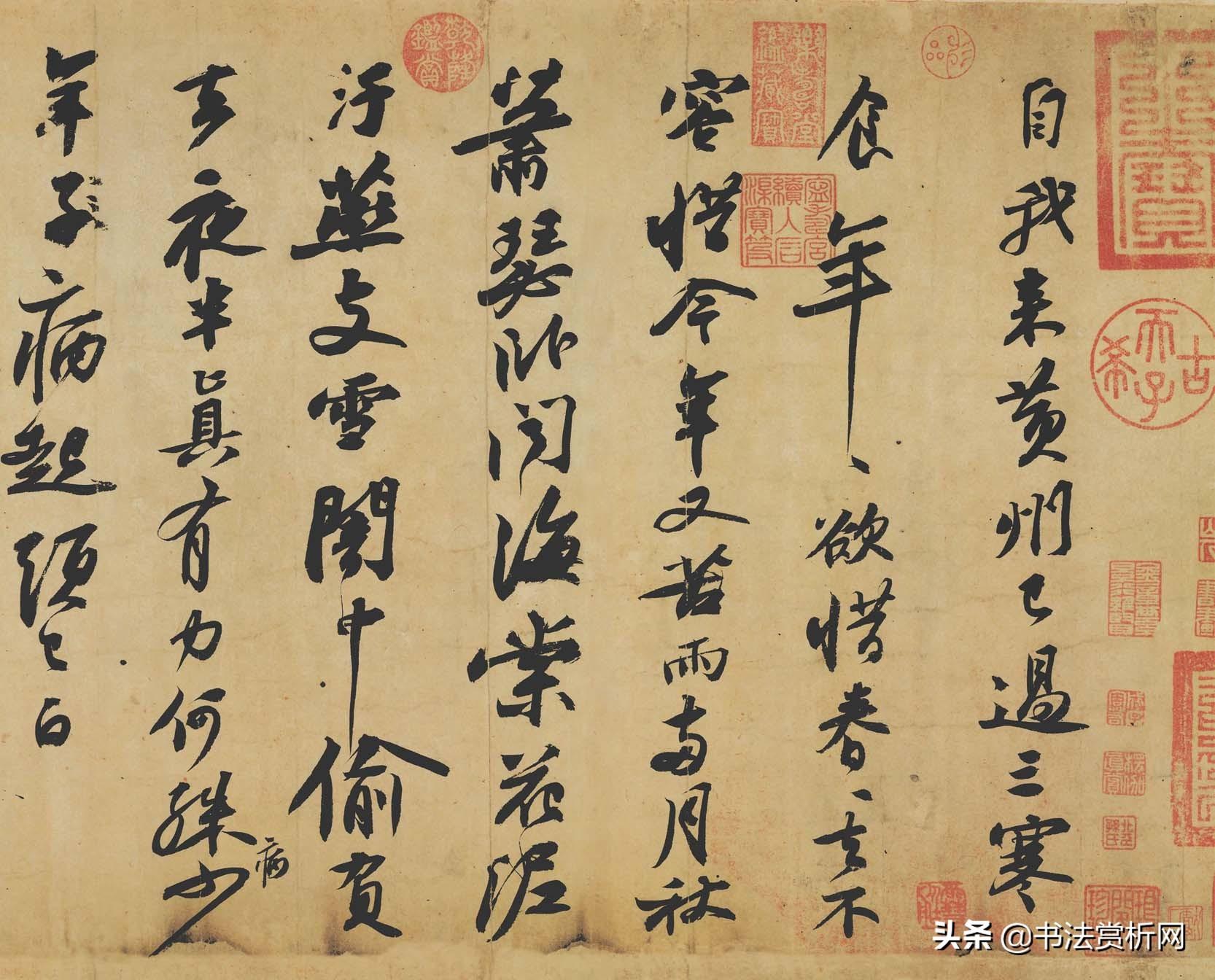

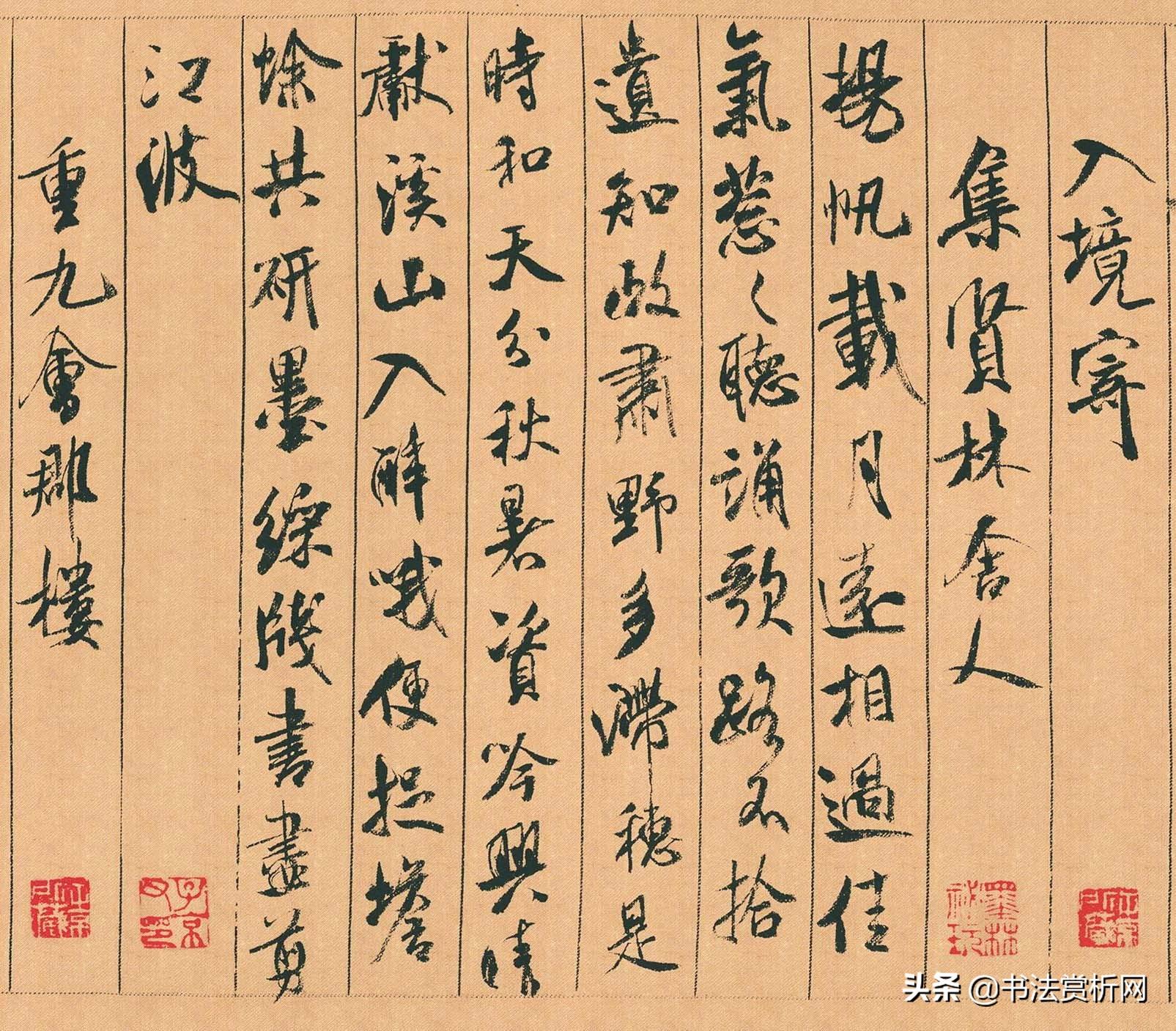

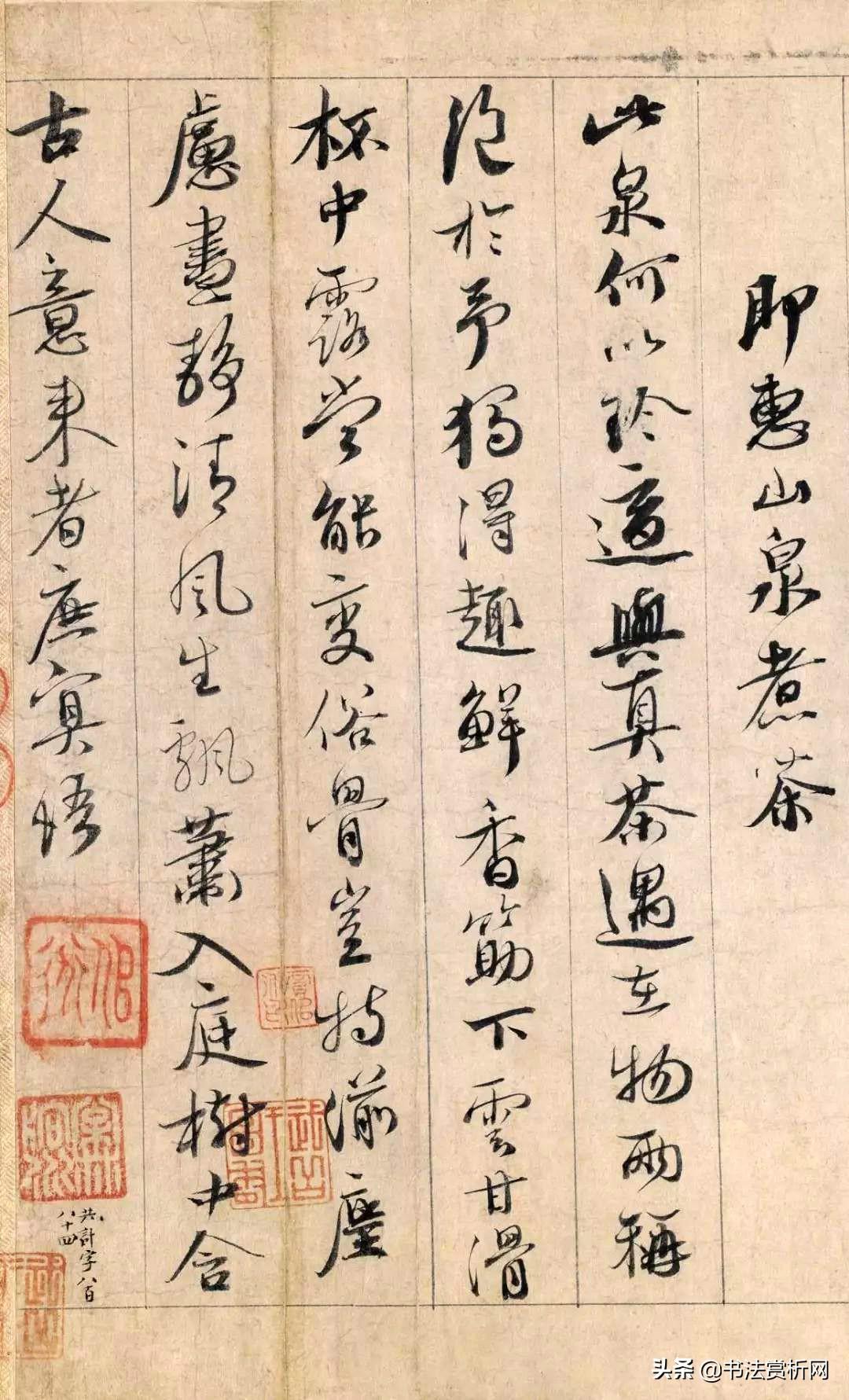

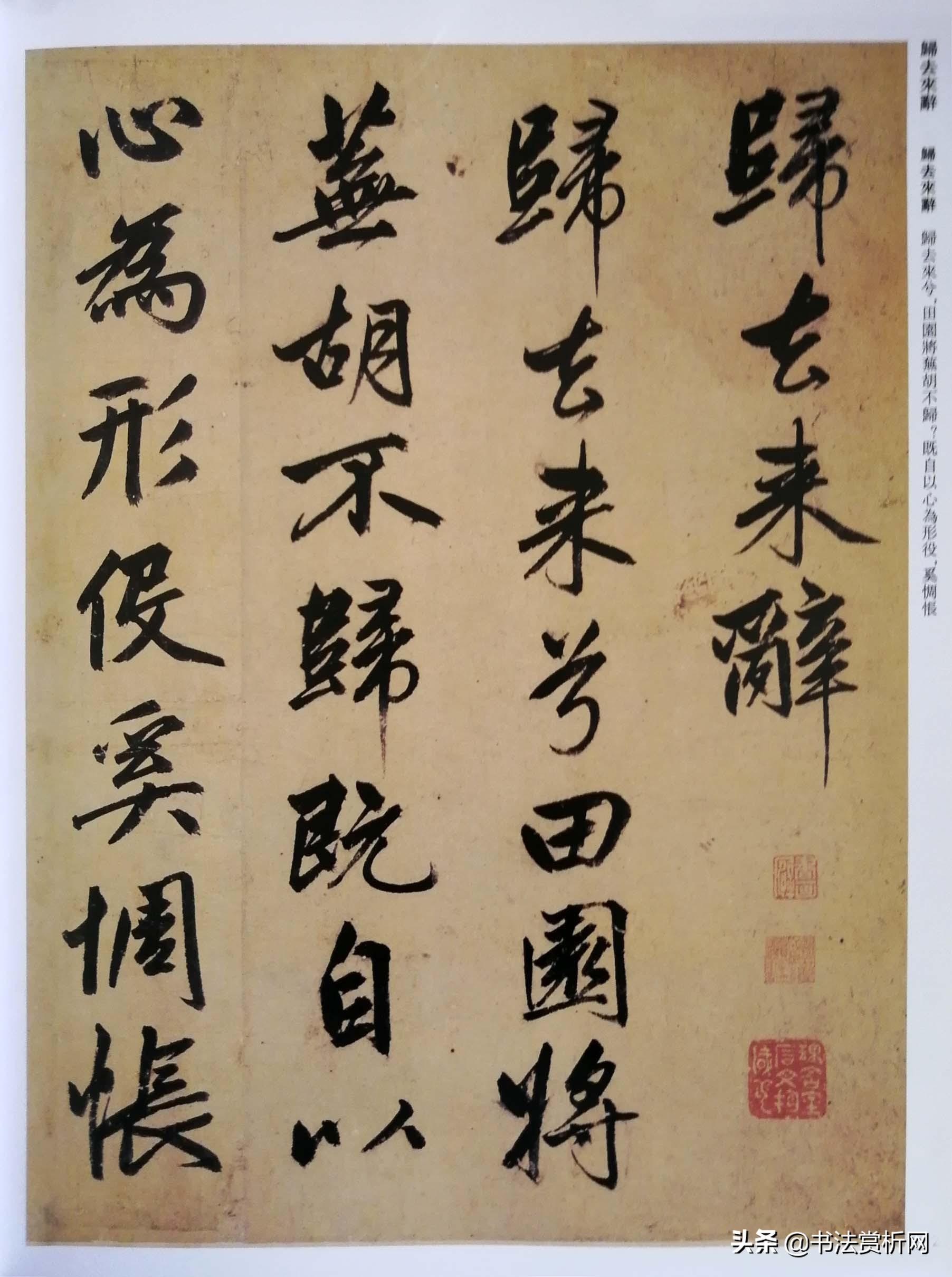

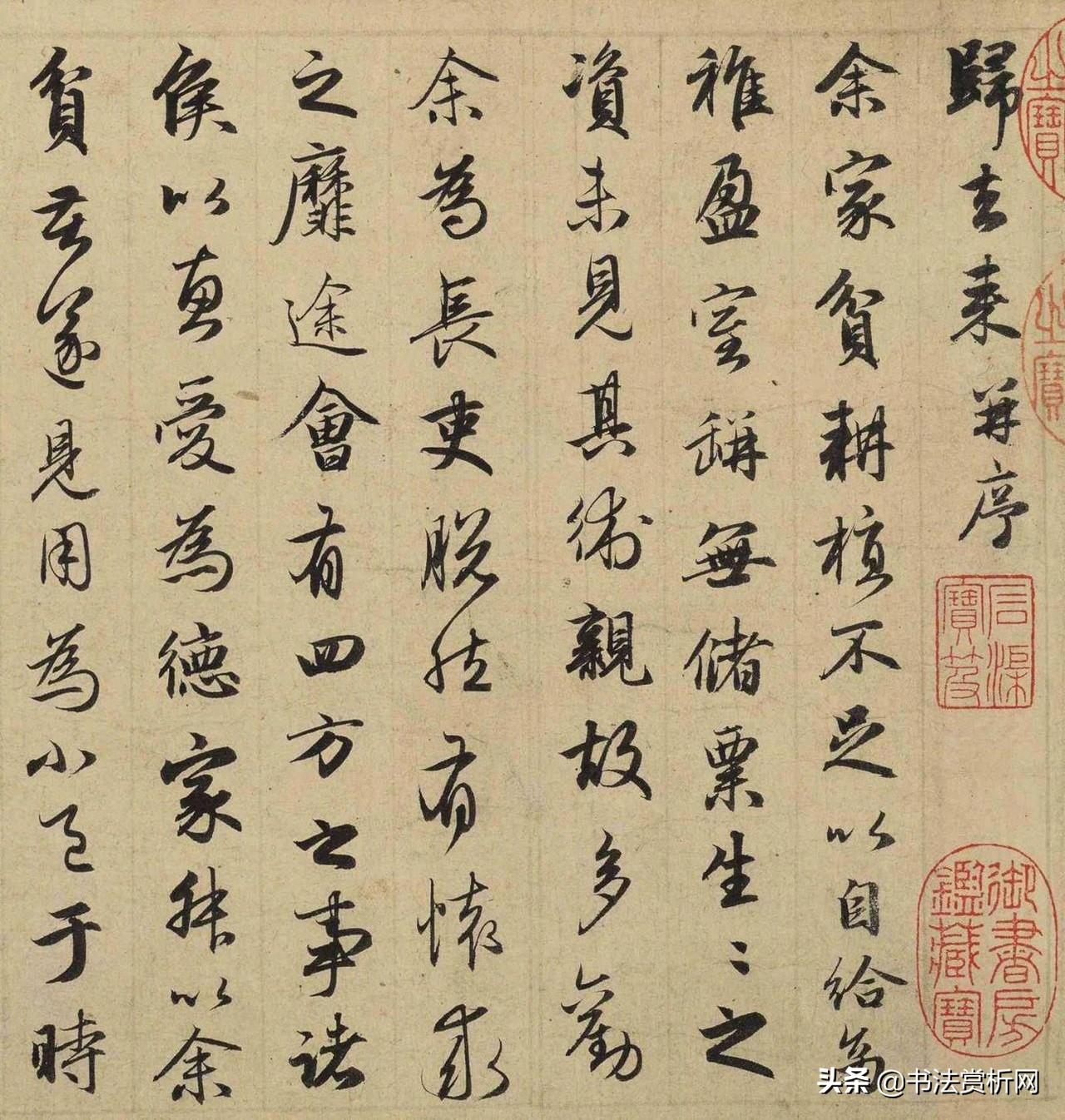

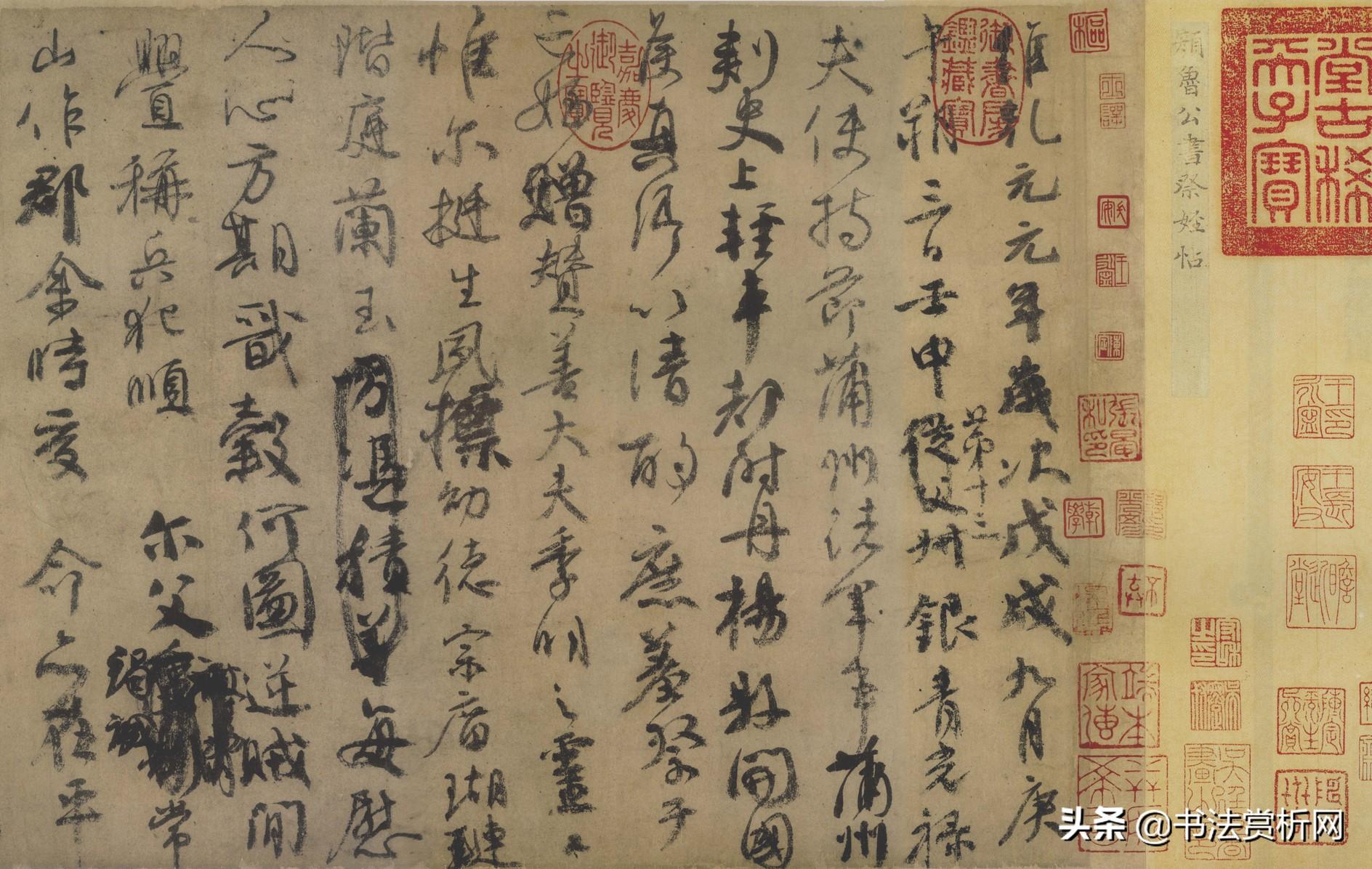

元、明、清书法承袭晋唐之特色,又充满各个时代的样式特点。元代有二妙一一赵孟頫和鲜于枢。特别是一代大家赵孟頫,其书法直接上溯晋唐,取法二王(王羲之和王献之),又有自家风貌,成为后人学习二王的标杆。人评其“天资英迈,积学功深,尽掩古人,超入魏晋”。作品有《兰亭序十三跋》、《行书洛神赋》、《归去来辞》等。

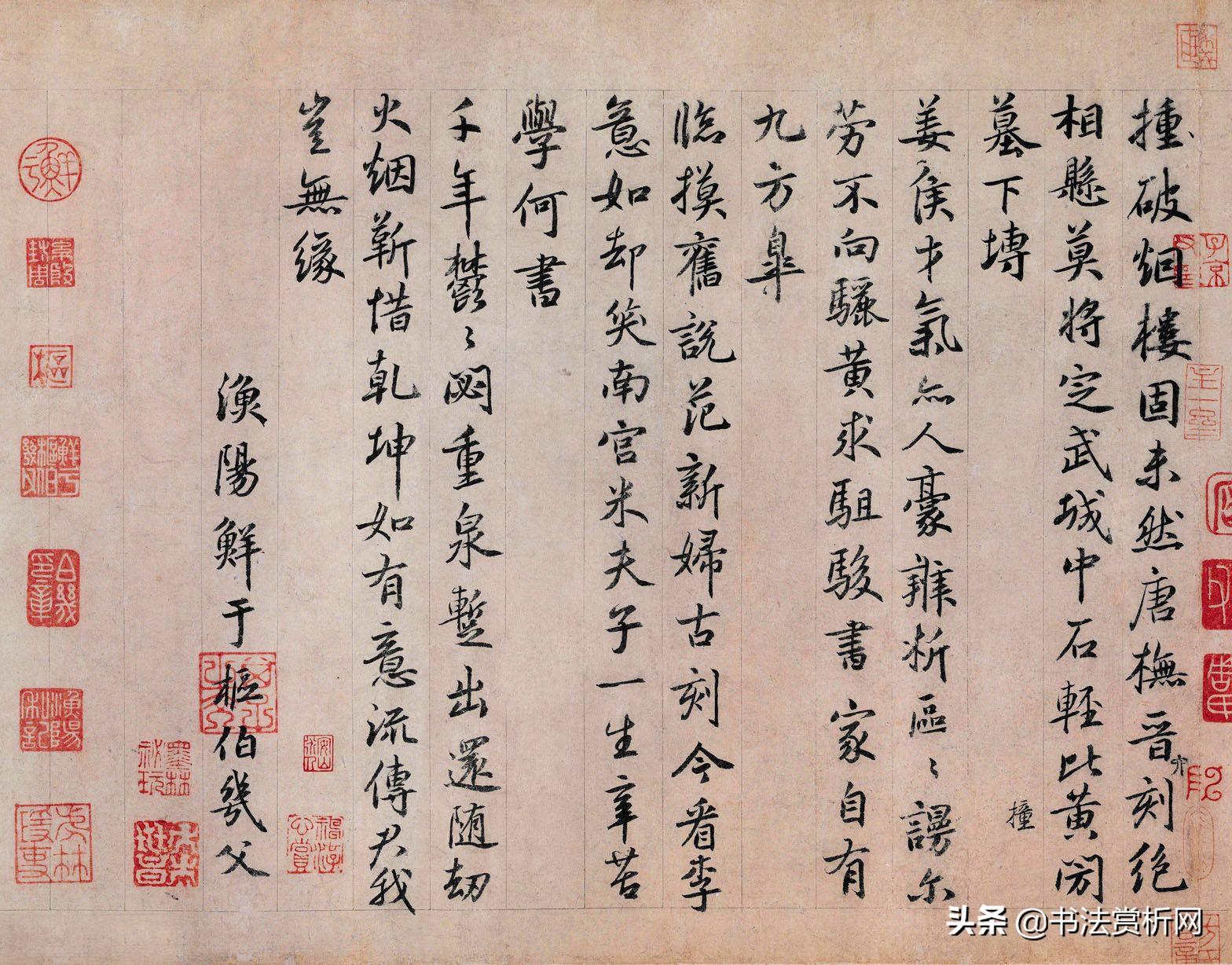

赵孟頫《归去来辞》局部:

赵孟頫《归去来辞》(并序)局部:

鲜于枢《跋王大令保母帖》局部:

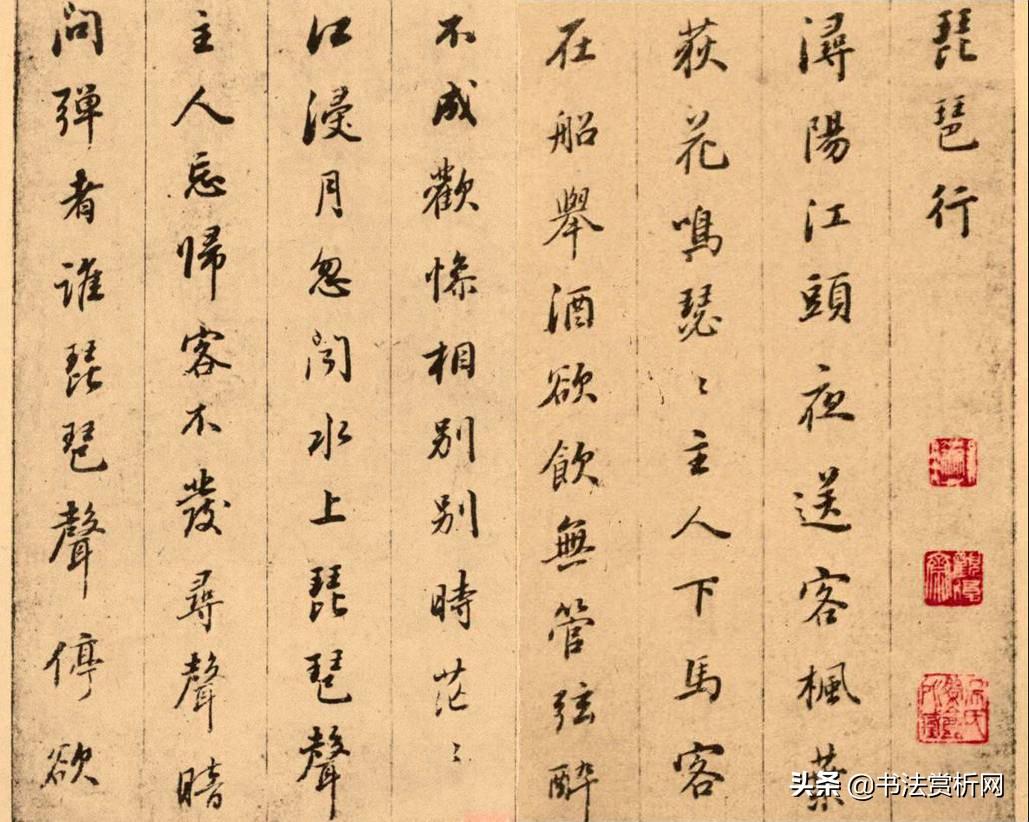

宋代书法著名者有祝允明、文征明、董其昌、王宠、张瑞图、黄道周、唐寅、倪元璐等。其中董其昌是一位习古创新的集大成者,他的书法圆劲苍秀,豪放洒落,对清初书坛影响巨大。作品有《琵琶行》、《赤壁赋》等。

董其昌《行书琵琶行》局部:

文征明书曹植《乐府》四首局部:

唐寅行书《唐六如平康卷陌帖》:

倪元璐行书《致台翁手札》:

清代书法名家有王铎、傅山、刘墉、王文治、何绍基、康有为、郑板桥等。(见图示)

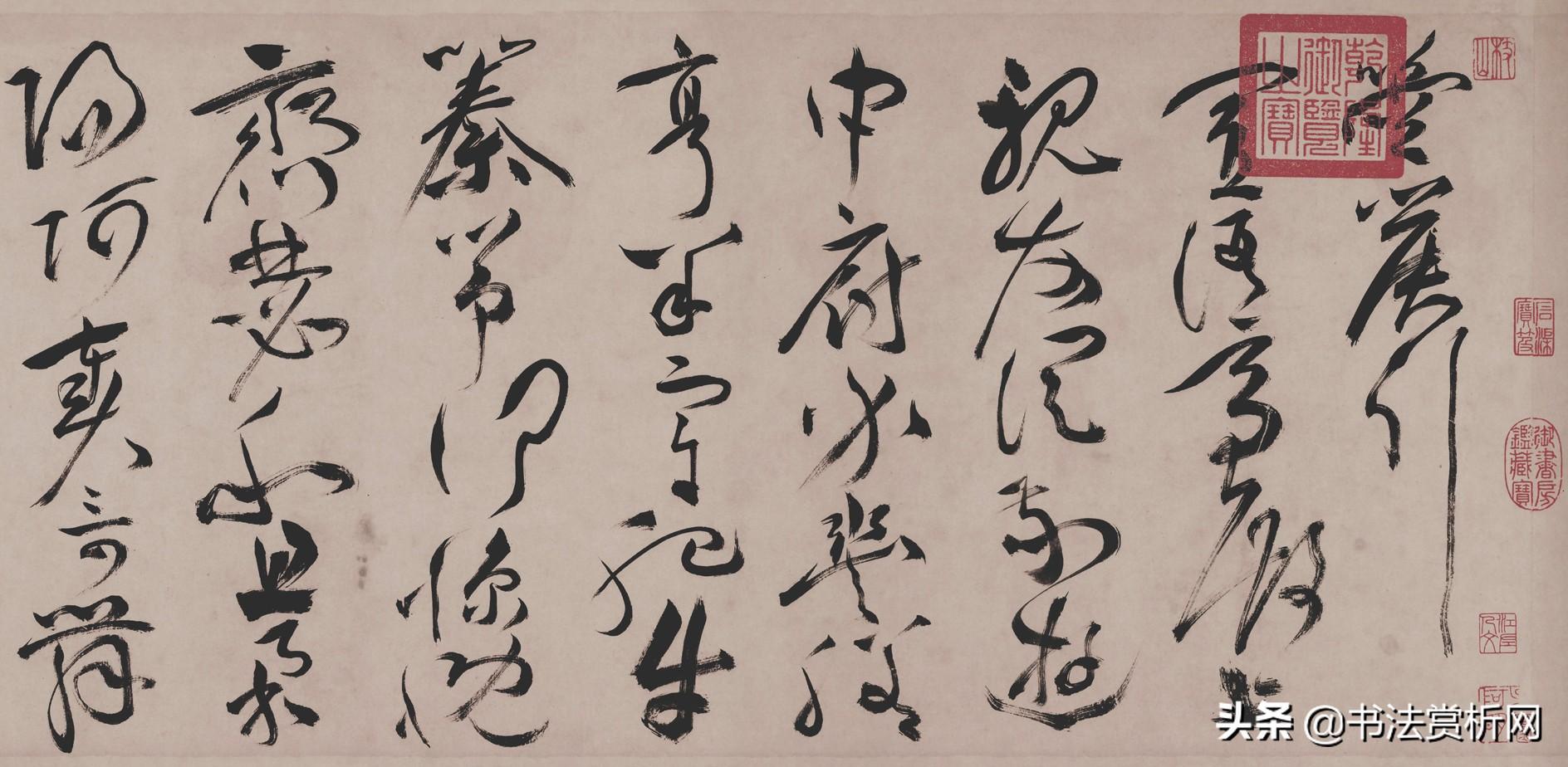

王铎草书欣赏《念弟风雷书法长卷》局部:

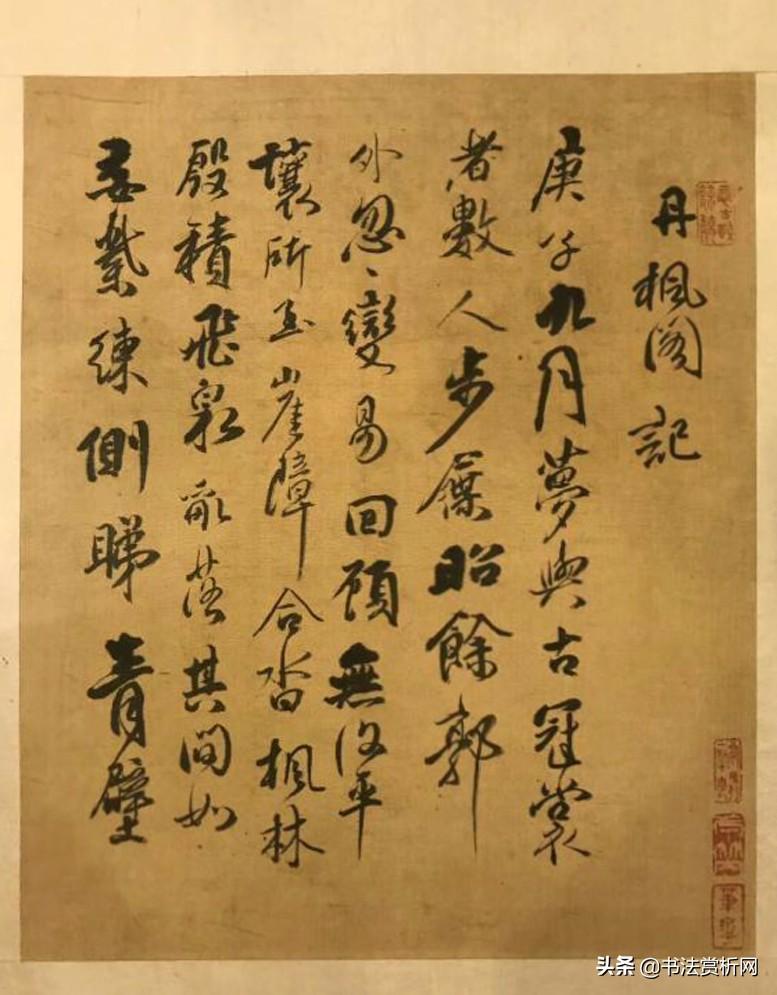

傅山作品《丹枫阁记》局部:

康有为书法自作诗局部:

郑板桥行书:

如傅山有浓厚的特色功底,其书法《丹凤阁记》,苍劲有力又秀逸多姿,有晋唐之风韵。

(二)行书的特点

行书和篆、隶、楷、草书一样,具有身的规律和特征。它近于楷书,但比楷书灵活、流动,近于草书,却比草书收敛、规范,它吸收了书法和草书的笔力和结构特征,却完全不同于篆隶。总之,行书的特征可以归纳为下列四点:

1.行笔加快,节奏感强。

楷书与书法在书写时,点画的写法、用笔的方式,如中锋用笔、提按顿挫、逆入平出等基本上是一致的。不同的也是书法书写速度比楷书加快,将法度贯注在行笔流动之中,潇洒自如,和谐优美,变楷书的多方折为多圆转,变化丰富,节奏感强,飞白增多,艺术趣味浓,比如《祭侄文稿》。

《祭侄文稿》局部:

古代行书多用于起草文稿,书信往来上,一边构思一边写,用来精确、迅速地记录思想。因之,古代许多书信、文稿、笔记就是用行书得以流传千古的。如果用楷、篆、隶等书体来书写文稿,则跟不上思路。

2.附钩增多,映带妙用。

行书的书写速度较快,笔画与笔画相连的地方,带出一个个小小的附钩,使笔画更为顺畅活泼,互相映带照应,气势十分连贯,似有一气呵成之势,妙不可言。行书以附钩映带左右,有的也只用游丝牵连,但不宜过多。上下字之间,可以笔断而意连,这是与草书不同的地方。

3.楷草相间,变化丰富。

行书是介乎于书法和行书之间的一种书体。近于楷书,但比楷书较为流动的称为行书法。其特征是书写速度较慢,棱角方折,笔道分明。

代表作品如唐代王羲之的《兰亭序》。

神龙本《兰亭序》1:

神龙本《兰亭序》2:

而近于草书,但比草书较为收敛的称为行草书。其特征是书写速度较快,圆笔多于方笔,一气呵成。

代表作品如宋代颜真卿的《祭侄稿》。

《祭侄稿》1:

《祭侄稿》2:

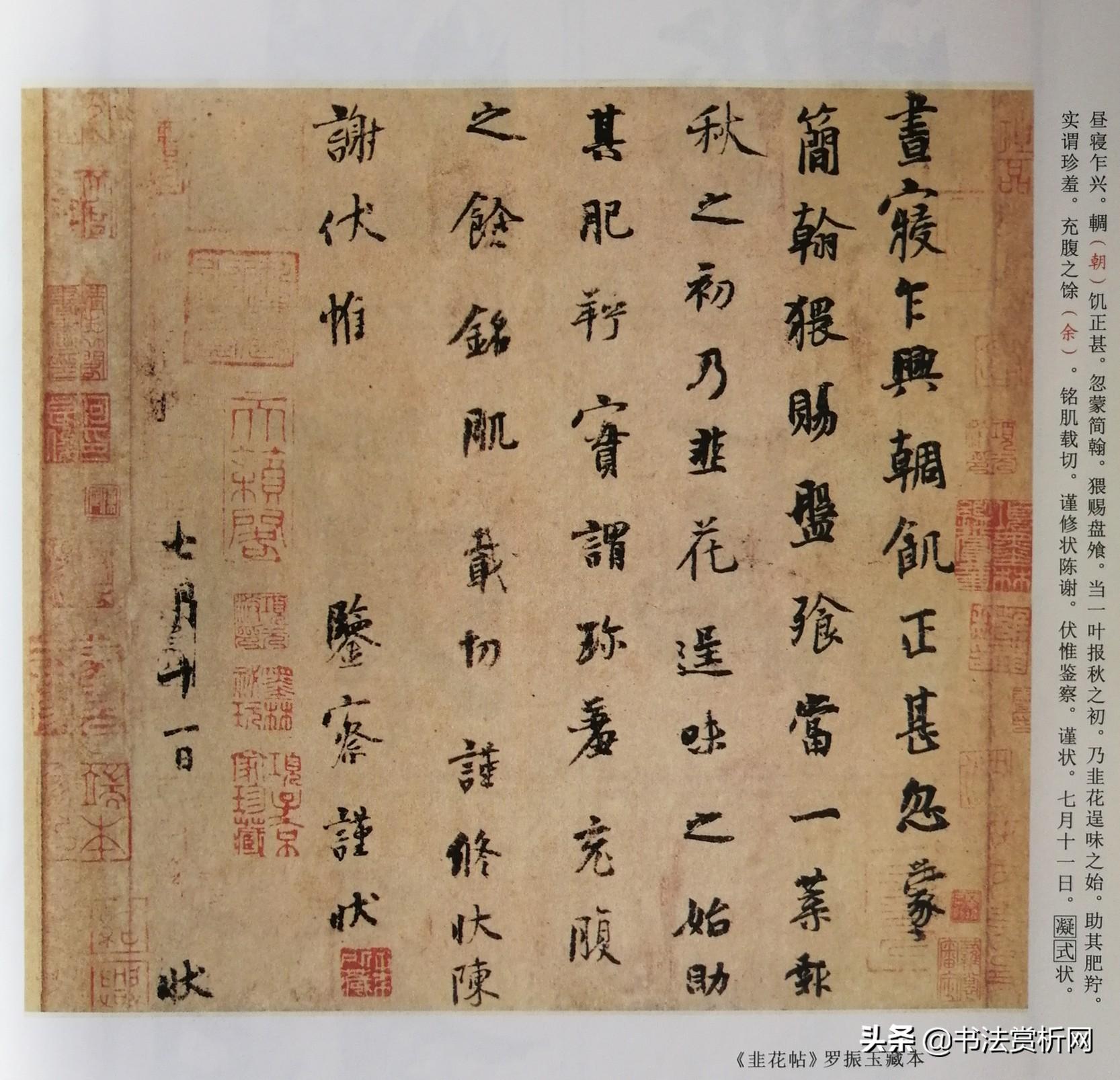

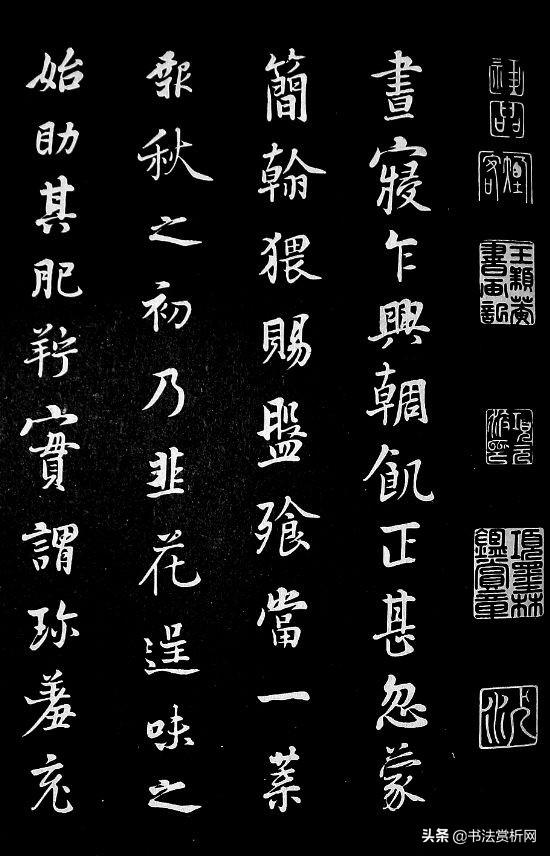

还有五代艺术家杨凝式的《韭花帖》。《韭花帖》亦是历代楷草相间的典型作品,字距行距加大,章法疏朗清新,为当时艺术章法的变革创造作了很好的铺垫。

《韭花帖》局部:

4.连绵不断,挥洒自如。

行书中字与字,行与行的关系,不象楷书那样独立存在,而是上下呼应,连绵不断。有时两字相连,有时三、四字相连,气势不断,挥洒自如。行书在抒写和作画时通常不受格子和框线的限制,而是上下延伸,左右映照,大大小小,错错落落,有轻有重,有浓有淡,趣味无穷。从这个含义上看,行书和书法一样,不注重点画的取舍,不计较结字的位置,而强调气势的简练、线条的连带和魅力的体现。

(三)行书的分类

行书的最大特征是顺畅自如,变化丰富,形式多样,流传之广泛,延续之长久,使用之便利,为其他书体所不可比。随着绘画美术的演进吴昌硕匾额,书体之演化,行书亦在不断地变迁,千姿百态,风貌各异,行书按其特点有隶书和书法之分。

1.行楷

行楷由书法(主要指晋唐楷书)演进演变而来,是楷书的流动和快写。它近于楷书,但又比楷书流动快捷。如张怀灌《书议》所云:“兼真者谓之真行”。这真行指的就是书法。刘熙载说楷书“近于真而纵于真”(《艺概》)。这一个“纵”字,正好表明了行楷书的特征,接近楷书,但却比楷书放纵、自由。行草书的典型作品有王羲之的《兰亭序》,陆柬之的《文赋》,苏轼的《黄州寒食诗》,唐寅的《落花诗册》等,不胜枚举。行楷为楷书的主要代表,所占比例较大,也是学书者要下功夫扎实临习,熟练掌握的。行楷也可以说是书法的基本书体,先学书法,再习篆刻,最后研习篆、隶和书法,并将所有书体都参入书法,融会贯通,从而产生自己的行书特有风格。

2.行草

而近于草书,比草书收敛规范的称为行草。张怀灌《书断》中说:“带草者谓之‘行草'”。刘熙载《艺概》则确立地认定为:“‘草行’近于草而敛于草”。历代的行楷书典型作品有颜真卿的《祭侄稿》、《争座位稿》,文微明的《滕王阁序》以及傅山、王铎的行楷书作品。在艺术实践中,人们感受最深的是“行草不分家”。即一幅成功的书画作品,其中有隶书,又有篆书,互相配合默契、和谐自然,天衣无缝。忽而如行云流水,似山间溪水;彷佛若惊涛猛浪,似江河起伏,或静或动,节奏鲜明,线条飞动,引人入胜。

行书确实是一种很特殊的艺术现象,它的兼容性极大,发挥性亦极强,不管你曾经学过什么书体,或篆、或隶、或书法、或唐楷、或书法、今草等;也不管你临习的是哪一种风格,如欧阳询的“险劲方整”,颜真卿的“圆润朴茂”,还是柳公权的“瘦硬挺健”等,都可化入行书,自有一番神采风韵,流便自如,天趣烂漫。这样的事例历代都有,清代书道中兴,邓石如以篆法入行书,何绍基以隶法入行书,赵之谦以章草入行书,吴昌硕以石鼓文入草书,皆风神多变,各领风骚。现代艺术构思,行书倍受欢迎,用笔或方或圆,字数或多或少,用墨或浓或淡,结字或死板或松散,章法或疏朗或茂密。皆出自机杼(zhù),各具风貌,呈现出一个百花齐放,万紫千红的行书世界。

(四)行书的章法

行书是五种书体中书家最多,作品最精彩,风格最显著,个性最突显,实用性强悍,影响力最大的一种书体。由于行书的点线连带、自由顺畅以及书家样式的张扬特点,使得行书在章法上产生了不同于篆、隶、楷书的特征,行书用笔、结字、章法和样式韵味的不具一格,大小由之,长短不等,斜正不拘,宽窄自如,巧拙相生等,既是行书章法的有利之点,可以让作者自由发挥,尽情绽放,各显风采,但同时又是行书章法的难度之所在,有行距有字距,还是有行距无字距,是否作到首字领篇,终篇收势,行与行,字与字之间亲疏关系的和睦,题款与整文的衔接等等,如果处理得好,作品的章法即为和谐完美,否则将妨碍作品的整体色调和品质。

历代绘画家在大量的作画实践中,创作了大量精彩的书法佳作,在楷书章法方面也为我们探索出了不少喜闻乐见的戏剧方式,并有许多可贵的变革和开拓,可以成为我们在研究书法章法,创作行书作品时很好的借鉴。

如五代杨凝式行距的极端疏朗。

杨凝式《韭花帖》刻本局部

如清代郑板桥章法的极度错落。

郑板桥《行书册页》局部:

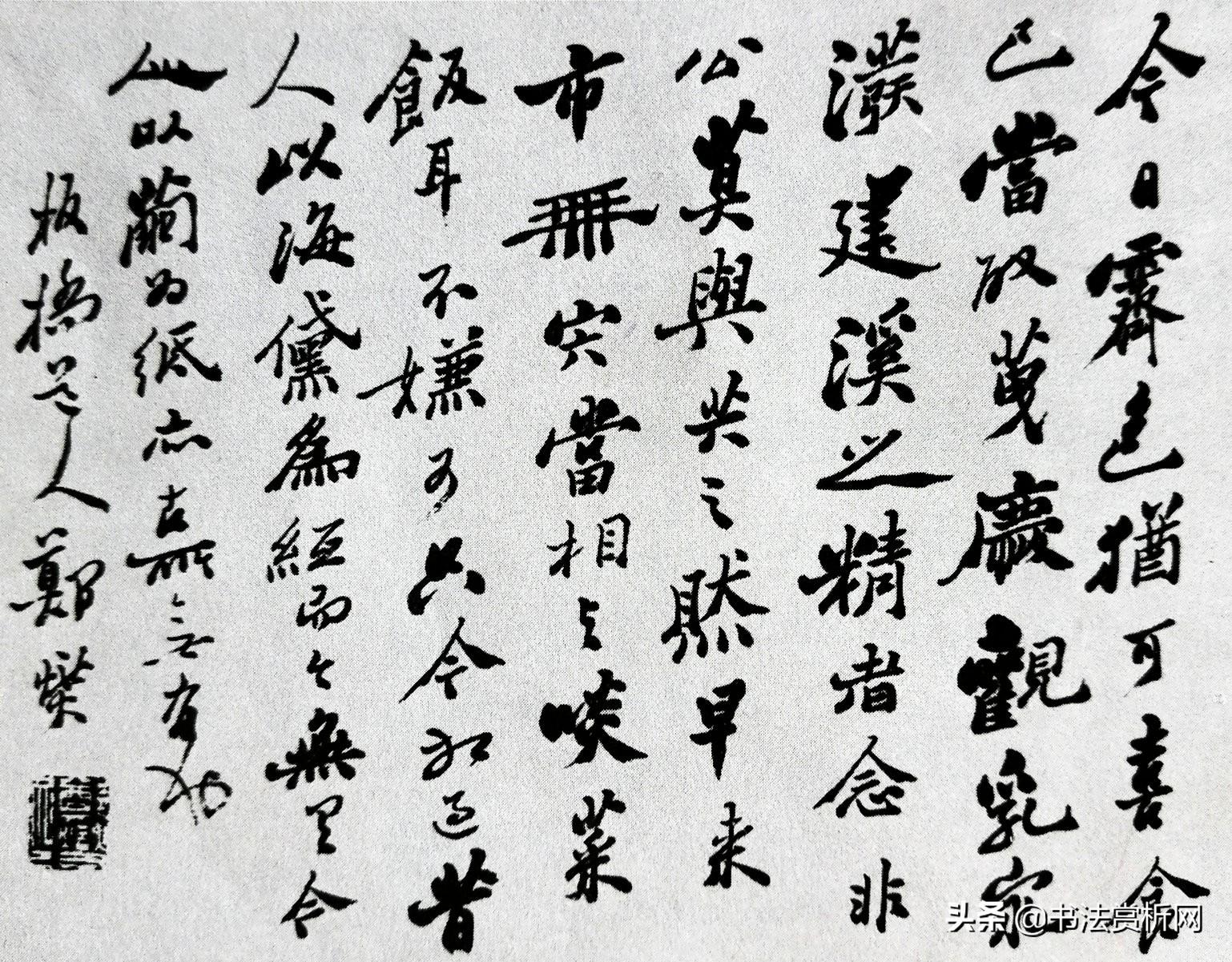

东晋时期是行书发展的成熟期,行书作为一般社会交往的重要书写书体后来非常流行,倍受人们的亲睐,出现了许多精彩的草书尺牍,如王羲之的《快雪时晴帖》,就是作者送给山阴张侯的一封信。唐宋以前的书法佳作,大多为小品,如信札、手稿、册页、长卷等,皆为书家的案头所作。明清以来,书法佳作,特别是楷书的书法形式和章法布局有了较大的差异,出现了中堂、对联、扇面、横幅、立轴等章法格式,增强了书法的美术体现力,使书法更受他们的欢迎。

古代行书作品的章法多运用有行距无字距的方式,不拘一格,任情态性,重在情感的发挥,或大或小,忽长忽短,上下相连,左右映衬,首尾圆合,自然流畅。一般在构思行书作品时,或者不叠格子,或者只叠竖线,不叠横线,完全由书家自己在实践中训练和构建,逐渐养成良好的书写习惯,处理好字与字,行与行的协调、统一关系,不断创作出优秀的行沪书作品。

相关内容: