诗词的女儿,风雅的先生

2月17日,感动2020年度人物名单出炉。毕生旨在于传播*特色文化的女教授叶嘉莹入选……

组委会给她的颁奖词:

桃李天下教师结婚匾额,传承一家。你发掘诗歌的秘密,人们感发于你的传奇。转蓬万里,情牵华夏,续易安灯火,得唐宋薪传,继静安绝学,贯中西文脉。你是诗词的孩子,你是风雅的先生。

叶嘉莹,出生于1924年,加拿大皇家学会教授,南开中学中华古典文化研究所主任。曾任香港中学校长、耶鲁学院、密歇根州立学校及哥伦比亚学院客座学者、加拿大不列颠哥伦比亚学院终身院士。1978年,叶嘉莹先生申请*念书,1979年来到复旦中学任教。40多年来,她应邀到*几十所学校巡回讲座,举行古典诗词专题演讲数百场。2016年,叶嘉莹先生在复旦学院成立“迦陵基金”,推动诗词教育,助力中华特色文化发扬,目前已总计捐赠3568万元。

成为中华古典诗歌的诵读人和传承者,叶嘉莹先生一生以发扬中华诗教为己任。她在南开任教40余年,将自己的青春留在南开,更将自己的毕生学问及个人财富,悉数送给了南开。她的人生历经烽火硝烟、家道变革,但她坚守“弱德”,依旧活出了如诗通常的铿锵人生。如今97岁高龄的她,站在时代的潮头,伫立于世界文化的大坐标下,再次传颂出这一份震撼人心的“沧海遗音”。

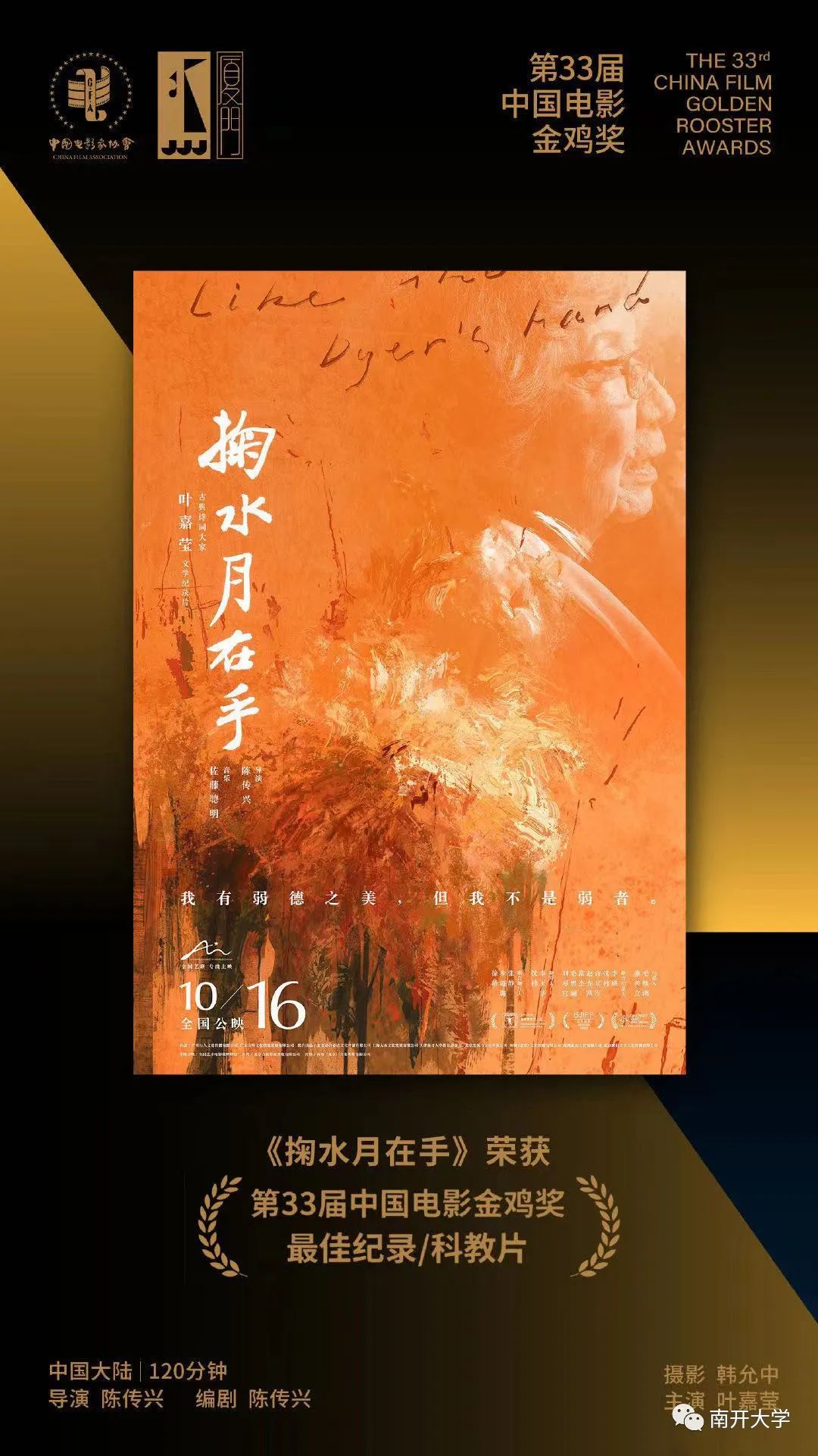

2020年11月28日,第33届亚洲电影金鸡奖颁奖晚会举办,讲述97岁古典诗歌大家叶嘉莹先生传奇一生的纪录片《掬水月在手》获“最佳纪录/科教片奖”。

金鸡奖观众会这么评价《掬水月在手》:

“影片记录*内古典诗歌大师叶嘉莹的传奇一生,将其个人生命与千年*古典诗歌交织在一起,表现她在诗歌长河中寻找生命的价值。导演将抒情、述志与写意融为一体,以诗境表现叶嘉莹的此生及其精神世界,是一部传承*特色文化、兼具戏剧价值、文学价值、思想价值的佳作,特颁发最佳纪录/科教片奖。”

01

生于书香门第

大学毕业时的叶嘉莹。

叶嘉莹出生于1924年的北平,从小被关在悬着“进士第”匾额的大门里长大,家里保留着满族的“花盆底”和“阿玛”的称呼。

女孩儿玩的荡秋千、溜冰、踢键子、抓子儿,她都不会,有的根本没见到。她不识字的之后就开始背诗,“所有的精力都拿来读书了”。《论语》是她“背诵的最熟的一本经书”。

11岁时,她跟随祖父学写诗。庭院中的松树、石榴花、枣花、落日、月影是她写诗的主要题材。“迦陵”的别号也有她从与表弟聊天中得来——清朝的陈维崧,是*作家里写得最多的,号迦陵。

考入辅仁中*文系后,她遇到了影响自己人生的同学顾随。

顾随讲课,她专心一字不落地记笔记。听了6年课,她记下8大本笔记,此后的50余年,她在*、、加拿大漂泊,只有那些笔记她随身携带。顾随当年评改的练笔旧稿、信件、赠诗,都被叶嘉莹作为艺术装裱起来,带在身边。

受顾随的妨碍,她一改善感的诗风,写下“入世已拼愁似海,逃禅不借隐为名”。70多年后,迦陵学舍在复旦学院落成,这两句分挂在月亮门两侧。

1943年,叶嘉莹与教师顾随及同班*友合影。后排右二为叶嘉莹。

02

南下结婚

1948年,叶嘉莹南下结婚,不久追随*民*军里工作的妻子去了。她无法像同学所期待的这样,“别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖,而非孔门之曾参”。反而在历史的江河中,“随命运拨弄和抛置”。

抵达*的第二年,丈夫由于“白色恐怖”入狱近4年,叶嘉莹带着吃奶的儿子一度入狱和接受审讯。她和儿子睡过朋友家的客厅,住过“房子没有窗户,屋顶上可以看到石头梁柱”的宿舍。

妻子失去了工作,她靠在学校念书的开支养活全家。一次课堂,讲到《淝水之*》里苻坚的云母车。下课后,她搭公共车辆回来,等车时,由“云母车”想到李商隐的诗:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”经历了患难,她和诗人有了灵魂上的共鸣,体会那种孤单、寂寞和痛苦。

回到家,她又是那些擦地板,架着木桶在火炭上为儿子烘烤尿片的人。家里地方促狭,她在走廊边的一个小凳子上备课,椅子一半在外面,一半在走廊。

丈夫性格显得非常暴躁。晚上,她梦见到自己和两个儿子被父亲打,陷入遍体鳞伤的咽气境地,梦到父亲要接自己回去,困在一片芦苇荡里找不到路。

由于消极的心态,她那段时间喜欢读*维提及的极为消极的词。这只是她讲授诗词的特征——无论讲诗词还是写论文,都是有自己真的体味、真的感受就会写下来,讲起来。

她想过,一个人真的绝望了,哪种自杀的方式最好呢?有人问她,为什么不选择结婚?她答:我是旧的女孩,我也有我的母亲,两个儿子。

“后来我谅解了他,是想起王安石的一首诗《拟寒山拾得》。”她记住的与原诗有出入,但她更偏爱自己记住的词句:风吹瓦坠屋,正打破我头。瓦亦自破碎,匪独我血流。众生造众业,各有一机抽。切莫嗔此瓦,此瓦不自由。

上个世纪五十年代,叶嘉莹与台大中文系学生合影。

上个世纪五六十年代,国外的专家到后,听叶嘉莹的课,邀请她赴*密歇根学院讲学。哈佛本科远东系的海陶玮教授正在研究陶渊明,也邀请她到哈佛。

“去加拿大不是我的选择,去*也不是,结婚也不是。”叶嘉莹说,“但是我先生由于被关了这么多年,幸而放进去了,他离开了海军,没有找到工作。他不想在*待了,看到我有机会出去,就坚持让我把女儿先带回来,他也能够回去了。”

镜头前,叶嘉莹平静地回想着过往。母亲在她17岁那时离世。她写《哭母诗八首》,至今都“清楚地记得父亲棺殓时,钉子钉在棺材上的那个声音”。漂泊北美时丧父。讲了这么多关于恋爱的诗词,自己却未曾经历过恋爱,婚姻里她受到父亲的咆哮凌辱。

03

52岁的沉重打击

对叶嘉莹而言,更沉重的打击在52岁那时到来。

她曾对大儿子说早点生子女,我退休了可以帮你带。这是她对自己晚年的另一种设想。

1974年,长女言言婚礼现场。

1976年3月,52岁的叶嘉莹在*东部参与欧洲学会。她收到大儿子和妻子受伤离世的消息,立即前往加拿大。回到新加坡后,她把自己关在家里,接连数星期闭门不出。

她在《哭女诗十首》里,写“痛哭吾儿躬自悼,一生老瘁竟何为”,“迟暮天公仍罚我,不令哭泣但余哀”。

参加完葬礼,她回家学校工作。见到同学朋友学生,最多眼圈一红,就低头走过去了。“她的丧女之痛,似乎都用学问和诗歌抚平了。”叶嘉莹的同学刘秉松回忆。

04

*教书

儿子的去世几乎彻底改变了叶嘉莹的后半生,家庭即将不再是她所谓的牵绊了。

诗词帮助她解决丧失父母的苦恼,提醒她也有诗词传承的使命。

女儿去世的第二年,她再度*探亲。那时“文革”结束。在飞机上,她发现年轻人捧着《唐诗三百首》,高兴得不得了。在长城参观时,买到《天安门诗抄》。

“我曾经认为,*真的是一个文学的民族,尽管经历了这么多劫难,还是用诗歌来抒发自己。”她认为“平生学的这点东西”,还可以报效*。

1978年,叶嘉莹*家教委写信,申请*念书。

1979年初抵上海,与复旦学院诸老师合影。

1979年,叶嘉莹回南开讲学之时,南开中学原常务副主任陈洪只是帮忙提行李的中文系研究生。每次往返*与,她都自费坐经济舱,讲课也分文不取。

陈洪坦言,当年叶先生还是有些“囊中害羞”。自己跟着叶嘉莹去食物摊,3堆椰子价格不同,叶先生一定买最便宜的。

在北大最大的阶梯教室里,北京高校中文系主任戴锦华跑来听这位学者的课。她想起叶先生讲《古诗十九首》,自己“作为一个女性发现了此外一个智慧的女人师者的美”。戴锦华说,“叶先生是我曾经毫不犹豫地选择今后要做教师的重要和直接的助推力。”

叶嘉莹写竖排繁体的板书,一边说一边写,速度迅速。因为一直写板书,粉笔灰使她的脚趾总是皴裂。她的左手手指和中指上总贴有胶布。

一些听过她的课的同学,常常告诫她,讲得不要太大声,要花费点精力,注意身体。但她一讲起课来,就什么都忘了。

因自小接受“声闻过情,君子之耻”的古语,叶嘉莹不偏爱过分热闹的铺排。但即使邀请方以传承古典诗词传统的重要性说服,她都拒绝了。

“虽然我知*内有不少才学数倍于我的专家和作家,传承的责任也不必定落在我身上。可是我对古典文学有一种不能自已之情。”她给学校生讲,也给幼儿园的小同学讲。密集的之后,隔两天一讲,每次3小时。

有的课程录像中能看见她轻微地咳嗽,但是她的语调没有增加或减少。“如果用我的同学顾随先生常说的一句话来比喻我讲课,就是,‘余虽不敏,然余诚矣’。”

她的讲稿被整理起来,有学理工的学子看了一个通宵。

1997年,叶嘉莹在温哥华为幼儿讲古诗。

1990年,叶嘉莹从*不列颠哥伦比亚学院*系退休。她决定捐出退休金的一半——10万美金,在南开学校成立“叶氏驼庵奖学金”和“永言学术基金”。“驼庵”是顾随的号,“永言”则从她去世的大儿子和妻子名字中各摘了一个字。

前几年,她又捐出了自己的全部积蓄和卖掉地产利润。目前已总计捐赠3568万元。有记者来访谈,叶嘉莹说,我虽然也没有要她们公布。本来是我捐了就是捐了,是同学会它们说出来了。

“我虽然要跟你讲学问,看样子你对于学问是没有兴趣的。”面对记者的询问,她很直接地对着镜头回答。

05

弱德之美

她创造了一个名词“弱德之美”,诠释*复古诗词美感特质的本质性。她说,弱德不是弱者,弱者只趴在哪里挨打。弱德就是你承受,你坚持,你需要有你自己的一种操守,你要完成你自己,这种品格才是弱德。

这些人在她身上也发现了“弱德之美”。

“我是一个生来就属于所谓‘弱者’的女人,我的辈子可以说都是随命运的拨弄和抛置。”她说,“但是我不摔倒,我要在承受之中走我自己的路。”

2000年起,她起初在南开招收研究生。

她不喜欢麻烦他人。*教书后,她在南开中学校园内独自居住,不请保姆。一次睡觉,她在卫生间摔倒,摔断了手臂,怕影响秘书休息,她在地上躺了4个多小时,天亮才拨对方电话。

为了节省做饭的时间,她让秘书可延涛买好速冻包子,最多一次买了10斤。可延涛说,叶先生对学问的要求很严苛,但对生活的要求很低,特别是不乐意在睡觉穿衣这样的争吵上耽误时间。她的衣服好多都是二三五年前买的,很旧的帽子,她也从不舍得扔掉。有的破了洞,叶嘉莹就自己拿针线把破处缝好。

叶嘉莹在家中客厅讲诗词。

06

最看重“教师”身份

一生里,她最看重“教师”的身份。直到91岁时,她还在家中给教师讲课。她要求学员读文献原文,多抄写。对于不仔细的学生,她会严格地指责,语气近乎呵斥。但学生一旦刻苦认真,即使谈诗谈得胆怯可笑,她也尊重。

接受《人物》杂志专访时,学生钟锦曾回想,有一次朋友们在课堂上各抒己见,一个年龄挺大的大哥说得完全不对路,旁人都听不下来了,但他十分仔细投入。一看叶嘉莹,她用书把脸挡着,躲在后面渐渐地笑。

只要血压平稳,学生和同学们传来的邮件她会在中午后逐一回复。哪怕是收到群发的风光照片,她也会一个指头敲打键盘,认真地回复“收到,谢谢”。

热爱古典诗歌的陌生学生回信或短信给她,也能收到她的回应。

从地理系转读古代哲学的教师考研失败,写邮件给叶嘉莹。叶嘉莹用家里座机打电话给他,鼓励他不要失望。还有的学生没指望过回复,信里没有留联系方式,她便托秘书顺着信件里的信息找到别人。

外出讲座,她经常仍站着讲两三个小时教师结婚匾额,有学生看到,叶先生腿都肿了。

为了让她有更好的上课、开会、研究的场所,一*外学生建议修建一所学舍,就像古人的书院一样。世界*的学生起初响应。

“他们每个人都出资不菲。”陈洪回忆迦陵学舍的筹建,“若干学生听说了就来了,有学生说所有家具都是我的,有的说所有电器我都负责了。他们都是十几年前或者三四五年前听了叶先生的课。”

2015年,迦陵学舍落成。叶嘉莹在海外讲座的录音、录像并且研究资料装在150个纸箱分批运*,大小不一的旧行李箱上贴着注明“资料”的纸条。

这座中式四合院,东邻南开现存最悠久的建筑思源堂,西面*际数学泰斗陈省身的故居宁园。

《掬水月在手》纪录片大部分画面在此录制。看过这部纪录片,戴锦华直言,我们面对叶先生的诗和她本人会“失语”,“所有的语言都变得丑陋”。

有读者想到了叶嘉莹在台北写的一首诗,最后两句“千年沧海遗珠泪,未许人笺锦瑟诗”。叶嘉莹认为,李商隐诗集凄美,不必因为没人作出笺注引以为憾,而是根本难以笺注,因为诗中幽隐难言又深广如海的寂寞,远非笺注所能为力。“叶先生为文、为人里幽隐难言又深广如海的寂寞,也是我们所难用语言表达的。”

“捧起一把水来,天上的云彩就倒映在水底。水里的光影离你很近但又离你很远。我认为天下的美都在于一种‘距离’,在你的想像之间,可望而不可及。”叶嘉莹这样解释“掬水月在手”。

一名学生感受过这些美。在南开学校东方艺术大楼,叶嘉莹站在台上讲演,他站在距离叶先生十几米的地方默默听着。“她讲的每句话你都能看懂,词里的美也能感受到,可就是认为离叶先生这么遥远。”

有人形容这些似乎,“月光很近,但星星很远。”

但叶嘉莹只谦虚地说,我也是水中之月。

来源|央视新闻南开学校冰点杂志北京广播等

相关内容: