燕东园于众人而言或许仅为地理标签,然对栖身此地的文人及后辈而言,却是生命中不可磨灭之记忆,孕育历史与文化的温床。建于1926年,燕东园不仅见证了燕京大学及北京大学著名学者教授的学术生涯,更激荡了无数感人至深的故事。今日,让我等共同踏入这方静谧之地,聆听被时光浸润的旋律。

东大地的由来

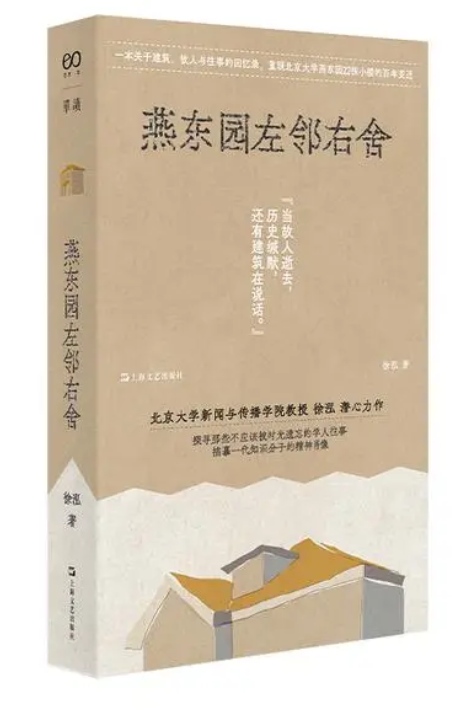

坐落于北京大学东侧门外的燕东园因地势缓起被誉为“东大地”,其名蕴含了独特的历史背景。据徐泓教授在《燕东园左邻右舍》中的记载,这片土地在清朝乾隆时期曾为太监营房,太监们退居此地颐养天年,甚至死后亦长眠于此。这种深厚的历史底蕴使燕东园不仅是一处住宅区,更是一座承载无数故事的宝库。

司徒雷登的贡献

燕东园的建设,离不开司徒雷登的辛勤付出。为了购买这块占地77亩的地皮,他历经艰险。司徒雷登的贡献不仅为学界营造了静谧的学术环境,而且赋予了燕东园浓郁的人文气息。在此,每座建筑述说着历史的厚重,每一块石砖都铭刻着往昔的记忆。

书房的故事

在燕东园中,学者们的书房不仅仅是求知者的天堂,更是少年们向往的地方。徐泓教授曾提及幼年时期进入冯家书房之经历,那些过量书籍与藏品令其目不暇接,真切感受到了知识的魅力以及对新事物的探究欲望。犹如小型图书馆般的书房,每本静卧其中的书籍都是通往智慧航道的可靠指引。

金先生的蛐蛐世界

燕东园居民各具才情,如金先生,便为蟋蟀玩家中的翘楚。在金先生乔迁之际,童真子女亲眼目睹其寓所院落内摆满各式珍稀蛐蛐盆,观赏之余,不禁深深感受到这些人对于生活细致入微的热爱与追求。

韩家的往事

徐泓教授新著《韩家往事》深度揭示其家族——天津名门望族韩家百年兴衰历程。书中考释了燕东园四十号院内独特花卉,每年夏季盛开紫玉色似玉簪的花朵,年年绽放,为燕东园平添神秘色彩,成为社区居民共同回忆。

花儿与孙辈的名字

徐泓教授母亲离世后小木牌,迁居至燕东园与父亲相伴。每当花开季,父亲总会驻足于花畦之前,为孙子辈们的名字做出安排。燕东园群居民以此方式表达他们对亲情与生活的热忱。

小楼的故事

燕东园内众多独栋别墅各有特色,部分为二层加阁楼结构,另一部分则为一层附阁楼设计。学者徐泓教授家中即采用后一种布局。在与同仁师生共聚一堂之际,她时常会陷入沉思,凝视通往阁楼的木质阶梯,回溯往昔岁月。这种对过往的追忆与当下的珍视,正是燕东园居民所共有的心境。

丁石孙先生的回忆

燕东园内,每座住宅皆独具故事。著名学者丁石孙曾回忆道,居所客厅曾举办聚会,大家品尝大师傅精心烹制的佳肴,饭后围坐谈笑声闻于外,展现出他们对生活与友谊的珍视。这便是燕东园住户共享的生活理念。

徐泓教授的采访与写作

徐泓教授曾是记者,热衷于培养专业化与科研化的新闻人才。在完成《燕东园左邻右舍》一书过程中,经过详细采访,共计22栋小楼、192个家庭成为其研究对象,每节均附有人物简介,共计211人次。此种对待历史的严谨态度以及对细微之处的极致追求小木牌,正是徐泓教授作为记者所秉持的职业精神。

记忆的抢救

徐泓教授视著书如积土成山,锱铢必较。其工作涉及详尽无遗的考证,历时险多久,就有多少名人名流在此落脚,他们从何而来,又去向何处,以及各户人家的具体情况。此外,她还致力于保护那些“燕二代”们的珍贵回忆。这是她作为学者的使命感与责任感,对历史的敬畏与对记忆的珍视。

坐落于此的燕东园,是历经风雨的历史文化载体,汇聚众多学者的智慧情感,见证时代的变迁。每一栋建筑、每一片石板、每一朵鲜花,都在讲述往昔的故事,承载对未来的期许。让我们共同踏入这座园子,品味岁月沉淀的故事,追溯被历史遗忘的记忆。

在此,请允许我向各位询问:何谓燕东园?对您来说,有何独特之处?敬请各位于评论区畅所欲言,携手分享这份美好记忆及其相关资讯。

相关内容: