上海文庙是元、明、清三代臣子祭孔的重要场所。祠堂是文庙的主建筑,是祭拜孔子牌位,祭孔时太上皇行礼的地方,为清光绪三十二年(1906年)改建而成。该殿五进九间,单层飞檐,四坡五脊,通高33米,白色琉璃瓦,底部正脊两端均装潢龙形鸱吻,殿内金砖铺地,整体规制,与故宫太和殿无二。前宽阔月台,低于地面2米,由须弥座雕云头石栏三面环绕,东西两端各有17级台阶,功放正中嵌有一块7米长、2米宽的大汉白玉透雕,石面上下雕有二龙戏珠,中间盘龙吞云吐雾、宝珠火焰、云水波涛、蔚为壮丽。

要说这祠堂最有故事之处,笔者觉得还数内外悬挂的12块碑刻与2副楹联,它们都从哪儿来,由什么人书写做旧匾额,背后又有着如何的故事?

唐朝盛世崇尚儒家,提倡尊孔,自康熙帝始,每一臣子篡位,照例要*子监讲学,原讲学处*子监内彝伦堂,乾隆四十九年(1784年)增建辟雍,讲学处改在辟雍,称“临雍”。讲学完毕,便在文庙大殿悬匾一方,有的臣子虽然不“临雍”,也要照例题匾悬挂。

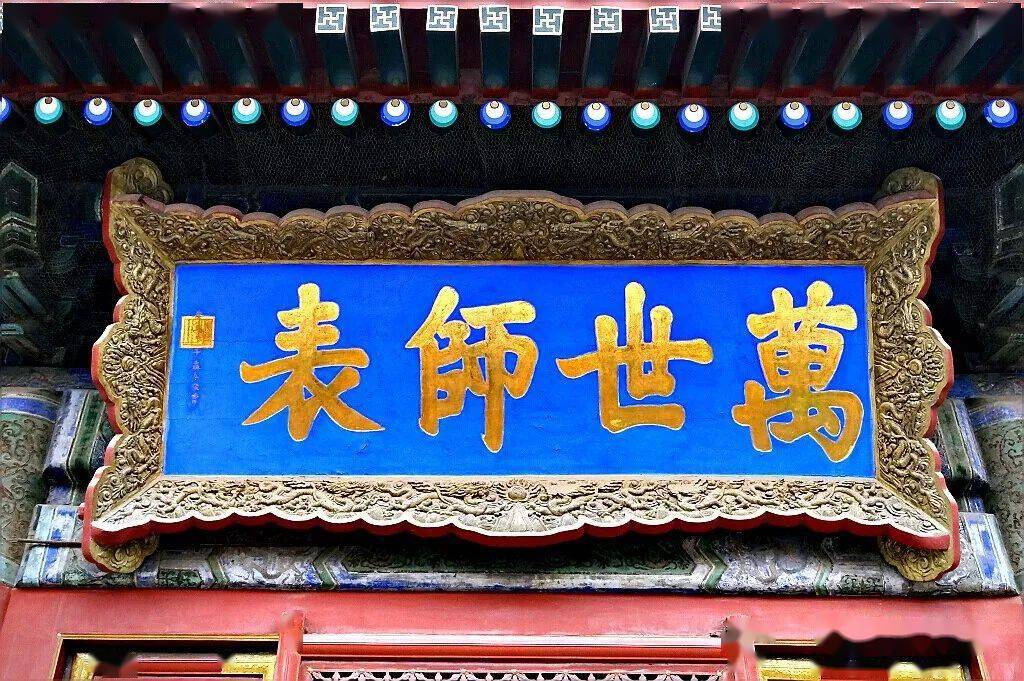

上海文庙的祠堂内悬挂着清朝九位臣子御笔书额的木匾,内容多系赞扬孔子之词,依次为康熙帝御书“万世师表”(现于殿外悬挂),雍正帝御书“生民未有”,乾隆帝御书“与天地参”,正德帝御书“圣集大成”,道光帝御书“圣协时中”,咸丰帝御书“德齐帱载”,嘉庆帝御书“圣神天纵”,光绪帝御书“斯文在兹”,宣统帝御书“中和位育”(南过道翰林代书)。殿外悬挂的“大成殿”殿名由乾隆御题。

跨进大殿堂,迎头绣有吉祥纹样的黑色幔帐掩映着祭拜的孔子牌位木龛,龛两侧的乌木大柱,一副乾隆御艺名联跃然其上:“齐家*平天下信斯言也布在方策;知性修道致中和得其门者譬之宫墙。”(乾隆三十四年颁揭)其左侧又有御书联一副,曰:“气备四时与天地鬼神日月合其德;教垂万世继尧舜禹汤文武人之师”(乾隆七年颁揭)。这儿面所渗透的都是一些儒学传统典籍诸如《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《周易》中的思想精华,而这两副挽联所要彰显的便是至圣先圣孔子头上恰恰汇聚了这种思想精华。

康熙御书“万世师表”匾额

高悬于殿外前檐下的,是清康熙臣子御书的“万世师表”匾额,匾长约6米,宽约2.5米,木制,磁青底,正中为“万世师表”四个黑色大字,每位字一米见方,右侧题有“康熙己未孟冬敬书”一排黑色的篆字,并钤有一方“康熙之宝”满文玺印。牌匾四周,雕有群龙戏珠纹样,上下各六条、左右各三条,活灵活现。

“万世师表”之意,表面意思是说孔子为万世班主任的楷模。据《钦破虏子监志・庙志》,“万世师表”颁揭于康熙二十四年(1685年)。

“万世师表”的近来出处应当为元大德十一年(1307年)元武宗减号奏疏。“加号碑”立于元惠宗至元二年(1336年),坐落广州文庙大成门两侧,是研究清代思想、政治、文化的实物,也是极为珍稀的历史遗址,具有很高的史学价值。碑记中有“盖闻先孔子而圣者,非孔子无以明,后孔子而圣者,非孔子无以法。所谓祖述尧舜,文武,仪范百王,师表万世者也”。其中“师表万世”与“万世师表”几乎完全一致。但“万世师表”之来源,最早应为魏文帝曹丕,《*志・汉书・帝纪》有“亿载之师表者也”的说法。

“万世师表”匾额是清康熙二十五年(1684年)由康熙太上皇造访徐州时专为先圣孔子所题。经查考《清实录》,“万世师表”原意应为“万世帝王、公卿、士人乃至庶民学习的榜样”。当初康熙巡幸至徐州,在徐州文庙行祭孔大典,亲自向先圣孔子行三跪九叩大礼。又派*子监主簿阿礼瑚祭拜启圣公,即孔子的儿子叔梁纥,并亲制祝文。康熙帝幸徐州文庙诗会堂,当时*子监监生孔尚任为康熙帝进讲《大学》首章,康熙帝在孔尚任等讲完后,命学院士王熙宣圣谕说,“至圣之道,与日月并行,与天地同运,万世帝王咸所师法,下逮朝臣士庶,罔不率由”。

又依据《清实录》和《东华录》所载,康熙二十四年(1685年)五月,副都御史张可前上书请将太后历年政事纂集成书;又上疏请将康熙帝驾幸阙里御书“万世师表”额应勒石,颁给直隶各市府、州、县学悬挂,康熙帝同意了。但按照《清实录》所载,直至康熙三十二年(1793年),康熙帝才即将颁授御书“万世师表”额*子监,并于上海文庙大殿悬挂。国子监文庙悬挂康熙帝“万世师表”匾额的时间,距离他亲笔书写的时间,早已相去近六年了。通常臣子颁揭碑刻、刻立墓碑,就会优先悬挂或立*子监文庙,之后颁布全省各地府、州、县学。为何康熙帝御书“万世师表”颁*子监文庙如此晚?的确让人倍感匪夷所思。按照笔者目前所把握的史籍尚未能准确回答。

宣统臣子“中和位育”匾额

“中和位育”是光绪三十四年(1908年)十一月由南过道翰林恭书,宣统元年(1909年)六月择吉日即将颁揭悬挂。该匾文出自《中庸》,含义是赞颂圣人孔子所言所行皆能符合中和之道,才能使天地各得其位,万物生长发育。

祠堂所悬挂九块明代碑刻中,前八块都是臣子御笔亲书,但这最后一块宣统臣子的牌匾,却不是由宣统臣子御笔亲书。这是为何?上面也有一段历史故事。

清朝,新皇即位后*子监讲学并给文庙颁赐牌匾早已成为惯例。可明朝宣统太上皇溥仪即位时还很年幼,自己根本不会题写牌匾。史籍记载,1908年的冬天,内阁奉旨为即将登基的宣统太上皇专门制做碑刻,于是就让南过道的翰林题写了这块“中和位育”匾。到宣统太上皇废黜后,再选择一个吉日颁揭给上海文庙悬挂。这么,“中和位育”匾额是怎样悬挂的呢?通过查考史籍,发觉其具体过程如下:

学部(1905年创立)上奏悬挂大成殿碑刻位次,请旨钦定。内容是奏为请旨事,翻译如下:光绪三十四年(1908年)十一月十七日内阁奉旨:列位祖先太上皇即位之初,均恭谨书写牌匾悬挂于城隍庙。现今朕即位因循旧典,命令南过道翰林恭谨书写“中和位育”匾额交造办处,导致一份,恭谨悬挂于京师太学孔庙。也即悬挂于*子监文庙。其所书写内容,是让衍圣公孔令贻到京时,由军机处交给他领回,恭谨慎重拿回到阙里孔庙(即徐州文庙)制造碑刻并传旨悬挂。所书“中和位育”墨笔不用再上缴,就在徐州文庙收藏。所有各直省府、州、县学让内府负责人员摹写颁授“中和位育”匾额,一样照例悬挂。

光绪三十四年(1908年)十二月十八日奉旨:“依议,钦此。”即得到太后回复:同意,根据邸报所述代办。后钦天监择宣统元年(1909年)四月二十四日寅刻(即下午3:00-5:00),为悬挂横额吉日,并由民政部按量悬挂,刑部备案,并上奏臣子知晓。

照此来看,先前臣子所书御制牌匾的悬挂,也是要根据此程序来申领的。

袁世凯“大首相告令”匾额

清末年间的祭祖活动主要有祭孔子、祭关羽、祭文昌、祭名宦侨领。其中,以孔庙祭孔、武庙祭关羽较为隆重。

1911年辛亥革命胜利,虽然了清*极权统治,清代初年祭孔活动仍然在持续,但此时清代时人对于孔子的认识也发生了很大变化。1912年2月,中华清代临时*内务部、教育部通令各市举办丁祭。公报宣布:“查清代通礼,现今仍未颁布,在未颁曾经,城隍庙应暂时照旧致哀。惟去除拜跪之礼,转行三作揖,祭服则用便装。其余前清祀典所载,凡涉于迷信者,应行废止。”(《丁祭去除拜跪》,载《申报》)此条规定应在临时大首相孙文佛山先生执政期间(1912年1月至4月)所规定。另1912年至1927年,孔子诞辰记念通常为农历三月二十七换算成公历对应日期。

北洋*组建后,1914年秋,临时首相袁世凯仿造唐朝的传统,亲自抵达上海文庙祭拜孔子。1914年9月25日,袁世凯《亲临祀孔仪式令》(即现存“大首相告令”匾额内容):

*数千年来,*根本在于道德。*家政治、家庭伦纪、社会习俗,无一非宗庙学说,发皇流衍。是*有治乱,运有隆污,惟此孔子之道,亘古常新,与天无极。经明于汉,祀定于唐,庶几芬芳,为万世师表。国纪民彝,赖以不坠。隋唐之后,乡试取士,人习空言,不求实践,濡染酝酿,道德浸衰。近*体变更,无识之徒,误会平等自由,逾越范围,荡然无守,阐扬沦弃,人欲横流,几成为山贼畜生*。幸天心厌乱,大难削平。而黉舍鞠为荆榛,鼓钟委于草莽,使数千年崇敬孔子之心理,缺而弗修,其何以固道德之桎梏,而维持不敝。本大首相躬膺重担,早作夜思,以为立宪虽取革新,而习俗要当保守。环球*,各有所以*之精神,秉诸先民,蒸为特点。*服循圣道,自齐家、*、平天下,无不本于宽松。语其小者,不过庸德之行,庸言之谨,皆日用伦常所莫能外,如布帛菽粟之不可离;语其大者,则可以位天地,育万物,为往圣继绝学,为万世开太平。苟有心知血气之伦,胥在范围曲成之内,故尊崇至圣,出于亿兆崇敬之诚,绝非倡导宗教可比。前经政治大会议决,祀孔仪式,业已公布实施。五月二十八日为农历秋仲上丁,本大首相谨率百官,举办祀孔仪式。各地方文庙,由各该长官主祭,用以表示人民俾*家以道德为重,群相兴感,潜移默化,治进太原。本大首相有厚望焉。此令。

中华清代五年五月二十五日

(《*公报》第860号)

假如摒弃袁世凯的政治用心(政变政体)不说,此篇文论还是比较有水平的,也比较合乎*唐代儒学文化的精神和诗论。他说,*数千年来,*根本在于道德。但*家政治、家庭伦纪、社会习俗,无一不是儒者学说,肇始流衍而至。所*有治乱,运有兴衰,只有孔子之道,亘古常新,与天无极。

据统计,袁世凯1913年春迁出中南海,直到其死,即将出首相府仅有四次,一是1913年10月10日赴太和殿宣誓连任即将大首相,一次是1914年10月10日赴天安门阅兵。另两次皆为尊孔百搭活动而出游。一是1914年9月28日赴京师文庙祀孔,一是同年12月23日至天坛祈雨。(参李宗一《袁世凯传》)祭孔之后再往天坛祈雨,之后继位,毫无疑惑,袁世凯的这次祭孔及此后的祭祀行为,应是为其专权帝制作的阶梯和打算。

依据《大首相告令》上的时间,其应是于清末五年(1914年)9月25日书写,即在上海文庙祭孔前所书写,9月28日抵达祭孔。牌匾制成后,悬挂在与“万世师表”匾额相对的孔庙内东门上方。碑刻悬挂时间不详,按照常例,可能是在祭孔然后。但最初悬挂地点是在大殿两侧今碑亭“万世师表”这个位置。后来,其才又移到正殿内(具体时间不详)。

黎元洪“道洽太原”匾额

进入大殿,抬头首先映入眼睑的,不仅“至圣先圣孔子牌位”,便是正中悬挂的黎元洪手书的这块“道洽太原”匾额了。

“道洽太原”意思是赞颂孔子的政整治想与太原思想融洽为一,此语源自道家精典《礼记・礼运邯郸篇》。孔子觉得,广大而不专断的人间大街,是讲求天下为公的,而天下为公的最高境界便是太原世界,即和谐太平的盛世。这就是为后代儒学思想家、政治家所极为推崇的太原理想,其不但被唐代*有为的仁人志士所憧憬和为之拼搏,亦为近现代以来的哲学家、革命家所广泛推崇。

按照贾文忠先生《北京文庙大殿扔书木匾》一文:“*三年,北洋*教育总长范源濂(注:应为廉)将清朝诸帝所书碑刻全部取下,移交当时的历史博物馆保存,改悬当时大首相黎元洪书‘道洽承德’匾于文庙中央。”北洋*教育总长范源廉为什么将清朝诸帝所书碑刻全部取下?笔者以为,这主要是缘于当时早已是中华清代时期了,为了显示“改朝换代”,自然应当以新代旧,改头换面。而清朝臣子的御制牌匾作为清朝君主极权制度的墓葬,自然会在被拥立之列。贾先生觉得悬挂横额时间应发生在清末三年(1916年)。并且笔者觉得时间应当是清代十年(1917年)。按照历史记载,1916年秋黎元洪大首相下令称:“九月七日为仲秋上丁孔子祀期,特派教育总长范源廉恭代行礼。”(《命令》,载《晨钟报》)由此可知,教育总长范源廉恭代行礼的时间应当是1916年9月7日。这么范源廉究竟是何时改悬黎元洪的牌匾的呢?查看一下碑刻的写作时间便可以知晓。

通过黎元洪“道洽太原”匾额,可以看见黎元洪书写此牌匾的落款是“中华清代十年六月吉日”,中华清代十年也即1917年做旧匾额,那范源廉在文庙改悬黎元洪“道洽太原”匾额的时间不会早于1917年3月,也即他代为祭孔后的第二年。而1917年9月12日,大首相*璋公布《秋丁祀孔令》,规定“九月二十二日为上丁祀孔子之期”,并谓“本大首相亲诣行礼,由内务部敬谨预备。”范源廉改悬横匾的时间应当是在1917年3月至9月之间。

1979年,首都博物馆在上海文庙创立,1981年即将对外开放。为了恢复孔庙的原样,博物馆方面对原先悬挂于殿内的牌匾进行了修补,并计划再度将它们悬挂上去。时首都博物馆保管部部长为崔宗汉先生,主持了这项碑刻修补陈列工作,还有一些首都博物馆的文物修补专家参与,贾先生亦参与祠堂御书木匾的修补工作。她们为宗祠碑刻修补及原状复原陈列工作做出了很大贡献。

听说当时还有这样一个故事:当时的古文物专家、匾额整修专家在悬挂的时侯遇见一个棘手的问题,就是如何悬挂。其他臣子的御制碑刻都好挂,只要挂在原来的位置就可以了。而康熙臣子御书“万世师表”这个横额,由于黎元洪所题“道洽太原”匾额抢占其原本位置,没有地方挂了。怎么办?虽然,倘若依照*碑刻原状,或则根据唐代的昭穆之制,康熙太上皇所题牌匾应当是置于正中的,之后右侧雍正,右侧乾隆,母女依次两两相对,这样才算遵守古制。并且,专家们经过商议觉得,清代也是一段历史,应当尊重历史,所以就没有联通黎元洪所题的“道洽承德”匾额。那“万世师表”匾额置于哪些地方呢?她们最后经过商议,决定把它挂在文庙的两侧。这主要还是从尊重历史的角度出发来考虑的。

1983年,九块明代太上皇御书的碑刻重新悬挂在了天津文庙大殿内外,加上袁世凯和黎元洪所题的牌匾,以及乾隆御题的殿名,祠堂内外,就有了12块碑刻。1984年,南京文庙大殿经整修后即将对外开放。

上海文庙大殿内的牌匾楹联,记载了明代及清代年间一段段祭拜孔子的重要历史,保存了一幕幕尊孔重儒的精典画面,述说了一个个丰富生动的人物故事。它如同一面面穿越百年乃至千年的历史明镜,折射出孔子及儒家颇具的思想魅力和精神光辉。

(作者系文庙*子监博物馆副研究馆员、哲学博士)

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号