文|李镇

祠堂

这座祠堂从来没有像现在这种被他们驻足凝望。这座祠堂享受着早已有过的虔诚敬畏。

往日,尘封的庙宇大门只有在每年祭拜大典时洞开。只有当时,平日里寂寥的大院才会人头攒动,香烟缭绕,鼓乐合奏,热闹一番。

现在,祠堂大门常开启,迎接怀揣梦想的他们。那些沉积叠加的淳朴的民间记忆像涓涓细流滋养着贫瘠的信仰。

李氏祠堂大门

这座坐落烟台市莱山村的宗祠始建于清同治年间,原来是李氏族人李九龄的故里。当年李九龄的“龙封”商号名震帝都,积累了很大财富。他捐得功名,成为后来炙手可热的“红顶商人”。李九龄荣归故里后,置下这片产业。

光影流离中蜿蜒而至的庙宇,被后世称颂,不是由于建造者李九龄,而是由于此处走出了雍正年间的工部尚书李永绍。

这座祠堂接受了时间的洗礼,在李氏宗祠绵延五百年的宗族史上,隆起了荣耀和脊梁。这座祠堂萌生出无数条绵长的丝线,引领着他们的眼神向前方看,脚步往高处行。

当我顶着夏季炎热走进祠堂的时侯,恰与一场烟雨不期而遇。

穿过门厅,可以清晰地看到院子里那株高大的楸树在碎雨中抖落尘埃,洗涤颜面,舒展腰身。轻风漫卷凋零的枝条,飘落在石板灰瓦上,飘落在木柱门廊上,飘落在朱漆的“李氏祠堂”匾额上。

此时,最合适慎终追远。

突然,一串年轻的身影嘻嘻哈哈闪进祠堂。他们抖落一身雨水,自报家门说要在此处拍一部关于李永绍秉烛夜读的纪录片。

年轻人总有蓬勃的活力和丰富的联想。他们随后将道具搬进了祠堂,按照拟好的剧情处于了各自角色。女剧务为桌子上是否摆上一盆绿萝纠结不已。灯光师因光线不足伤了脑筋。扮演李永绍的演员即将装扮妥当门厅匾额,正襟危坐在椅子前静等导演一声号令。

步出祠堂,徘徊在门廊上,细长的雨帘从房顶垂流直下,形成珠帘,连结一片,齐刷刷跌落在山坡上,溅起一串串水花。

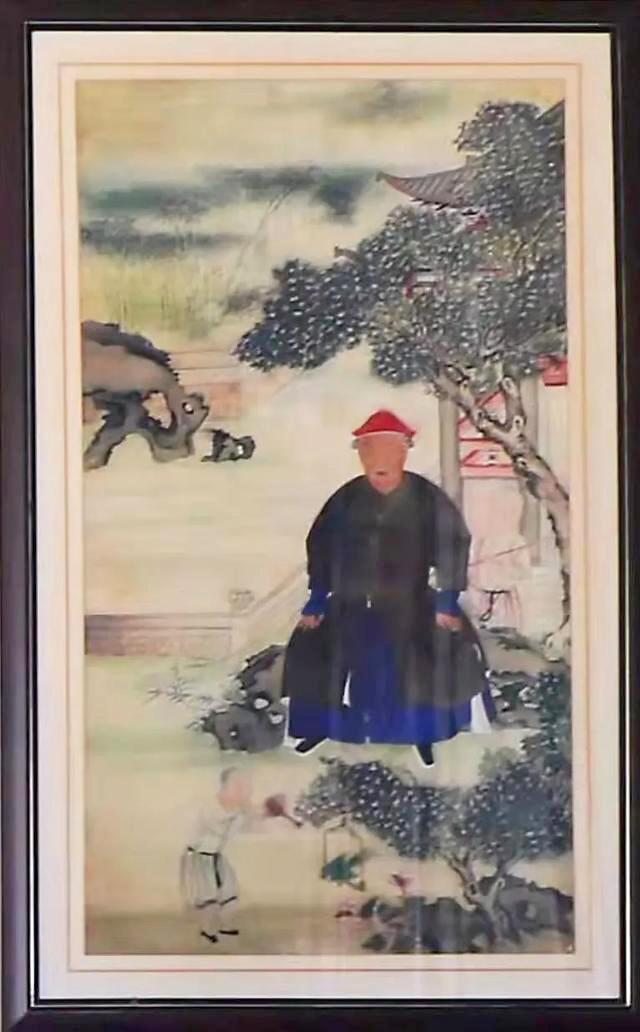

望着烟雨缥缈中的古庙大门,依稀见到一位青衣小帽的长者闲步雨中。那慈祥的面庞我今天见到,就是背后墙上画像上走出来的这位尚书大人。他端详着祠堂,望着我,又打量着那群沉醉在自己诠释的独白里的年青人,轻捻银须,微微含笑。

然而无法走进李永绍的世界,我却能在风雨之夏把心贴在祠堂的墙上上,触摸它的氛围,聆听它的心跳。

尚书府

晨曦中,一个粗布长衫的青年人自信满满从这个小村庄出发,走向宁海州,走向登州府,走向紫禁城,走向波澜跌宕的一生大表演。

这个踌躇满志的青年人就是李永绍。

康熙二十四年(1685),李永绍考中举人,列三甲第22名,“赐同进士出身”。得中进士后,李永绍进入翰林院庶常馆学习,这一年他36岁。八年后,李永绍外放担任江苏无锡府乌程县县令。从此,他升迁坦荡,一路提拔,于雍正二年(1724)七月晋升为工部尚书,达到了一生和事业的顶峰。

李氏宗族秉承“耕读传家”祖训,李永绍的祖母李初妍、父亲李挺生皆“学而优则仕”。如果说李氏族人通过科举出仕为官构建绵延的群山,那么李永绍无疑就是山脉中巍峨俊秀的最高峰。他以一己之力隆起了家族的脊梁,也使李家得以成为登州府名门望族之列。

李永绍位极人臣,尽享礼遇。按照惯例,朝廷拨专款在他的老家修建了刺史府。建成的侍郎府邸坐北向南,依山而建,与李家祠堂隔路相望。

漫步在尚书府旧址,已经寻找不到它的芳踪,取而代之的是鳞次栉比的村落。那座彰显尊贵的尚书府已经消散在时光的长河里了,唯一能找到的是一块残存的围墙底座。从这块汉白玉基座上浮雕的祥云图案上,依然能窥见出当时尚书府的华美。

我怅然若失。李氏族人向我还原了尚书府昔日的风貌,那座美轮美奂的尚书府从岁月深处翩跹而来。

像封建时代所有达官显贵的公馆一样,尚书府巍峨壮观,气势如虹。门前,双斗旗杆高耸入云,彰示李永绍进士及第的尊崇身份。大门两侧,一对石狮威武站立。砖砌拱券式门楼,门楼正中悬挂一块蓝底金字竖型横额,满汉文字镌刻的“尚书府”三字在阳光照射下闪闪生辉。

相对于院外的富丽堂皇,院内的建设布局和建筑样式古朴低调,中规中矩。这也契合了李永绍一贯谨小慎微、恪尽职守的为人处事哲学。进得院内,转过影壁,四排大房,每排五间,随地势梯次排列,寓意步步高升。房内摆设简朴实用,没有豪华布置。院内遍栽绿植,鸟鸣蝶舞,香气幽雅。其间假山点缀,小桥流水,极富江南水乡情韵。这种布局与主人曾在江南为官的经历有关。

几百年来,当地民众为什么对李永绍念念不忘?毕竟他是老百姓心目中的好官。

1964年,尚书府最终一间住宅因年久失修轰然倒下。之后,族人相继在其旧址盖上了房子自住。

至今,人们叹息尚书府没有像李氏祠堂那样保留下来,但在其宅院旧址上能让平民百姓居有其屋,这一点就实现了李永绍“安得高廪千万斛,大庇一郡穷民裹其腹”(李永绍《甲申叹》诗)的愿望。

从这些意义上说,尚书府存在与否变得并不重要。

约山亭

约山亭是晚年李永绍主要的生活居住场所。

康熙六十一年(1722)二月,73岁的李永绍调任盛京工部尚书。他接到千里之外的家书。儿孙们向他拜见,在刺史府西南角给他新筑一处“约山亭”,供他出仕回乡后颐养天年。

接到家书后,李永绍喜不自禁。他欣然命笔写下《寄题儿辈新筑小亭》诗四首。从小亭的规划设计,到花卉果树栽种、小桥流水布局,事无巨细,都一一叮嘱。末了,他关切地提问子孙们:“约山小匾题诗在,移挂亭中合得无?”

雍正三年(1727)秋天对78岁的李永绍来说终究是个刻进骨子里的悲伤季节。勤勉宽厚、恪尽职守的弱冠老人被吏部议奏,历数其种种“所办事务舛错谬妄”。雍正帝“姑念其年老,效力多年,从宽免其革职,著降三级休致(《清实录·世宗实录》)”。

我不清楚李永绍是以如何的心态挥别京师的,个中味道往往只有他自己感受。

回到故里,李永绍紧绷的神经终于松弛出来。他栖身约山亭,过着“日莳花竹,畜禽鱼,焚香观书,饮酒作诗”(《牟平县志·乡宦传》)的田园闲居生活。

对约山亭,我更抱着极大的兴趣,因为这是通向李永绍心灵家园的桥。

我找到了约山亭旧址。

约山亭实为尚书府后公馆的一部分,位于公园西南角斜坡上独立成院。小院面南背北,负阴抱阳,藏风聚水。院门两旁各植一株高大的水杉树。其树遮天蔽日,葳蕤生辉。移步院内,迎面就是约山亭。小亭前宽后窄,面阔三间,呈“道士帽”形状。约山亭上悬挂有一块匾额,上有“约山亭”三字,为李永绍手书。亭内琴棋书画,琳琅满目。亭外空地广植花卉,牡丹、月季、芍药、菊花等争芳斗艳,香气浓郁,俨然一个百花园。

约山亭东边院落是用“牟平四大照山”的桂山石筑成的假山。假山下长着一棵双瓣白色牡丹树,树下养着一对白鹤。西边院落长着一棵石榴树。约山亭北边山岭上有一醴泉,水质清新爽口,长流不竭,泉边有一棵枝繁叶茂的黄连槎树。槎树一枝旁逸斜出门厅匾额,卧垂泉边。泉水顺坡而下,流到院中水塘,池中荷叶相连,锦鲤嬉戏,相映成趣。

沉醉其间的李永绍将所见所思梳理在清旷淡雅的《约山亭诗稿》里。

呈现在我眼前的《约山亭诗稿》是李氏族人保留的五卷古籍(现存《礼》《乐》《射》《御》《书》五本,缺《数》本)。诗稿共收录888题、1200余首诗,向我们生动展现了清代官场生态和京城、东北、胶东的民俗风情画卷。

徜徉尚书故里,沐浴乡韵清风,我心怡然。

此刻,雨后初霁,和煦的暖阳照在我脸上,恬静而温暖。

我执着地在光影中展现似水流年。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号