新泰一中老校区里矗立着《四子赞碑》,这块碑石原本安置于新泰文庙,背后蕴含着众多与康熙皇帝尊孔事迹相关的传说。这是一件既承载着深厚历史感又富含文化价值的文物,值得我们细细研究和挖掘。

新泰文庙与《四子赞碑》的渊源

新泰文庙,昔日当地文化的鲜明标志,承载着无数学子的梦想与儒家文化的传承。如今,新泰一中老校区内矗立的《四子赞碑》,曾是文庙中的瑰宝。文庙见证了当地对儒家文化的长期尊崇。这里,曾是文化传播与发扬的关键场所。这块碑刻,非但一块石头,更是当时文化与信仰的载体,蕴含着古人对儒家思想、孔子的敬仰碑体匾额大全,以及对弟子的尊敬。

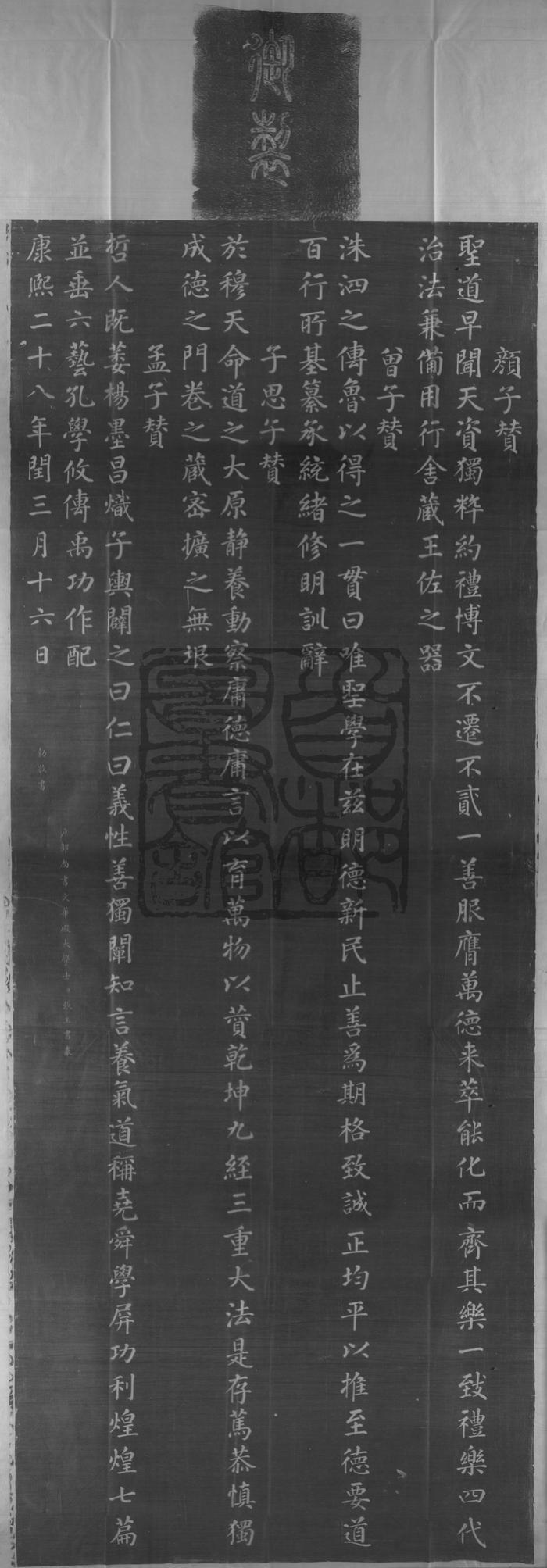

落款信息清晰明确,注明了户部尚书、文华殿大学士张玉书受命敬书,日期为康熙二十八年闰三月十六日。从落款中,我们可以明显感受到其官方性质以及当时对事件的重视。

康熙对孔子封号的调整

康熙十四年,康熙帝作出了一项对孔子封号产生深远影响的决策。他将孔子封号中的“大成”和“文宣”四字删去,改称“至圣先师孔子”。这一变动反映出康熙帝对孔子形象及其思想定位的重新审视。在当时的社会文化环境中,这一调整具有重大意义。它不仅在一定程度上规范了当时社会对孔子的认知和敬仰方式,还改变了孔子封号在人们心中的传统构成。这对清朝整体文化导向以及儒家文化在清朝的传承与发展,都产生了不可忽视的作用。

康熙视察孔子故里相关举动

康熙二十三年,康熙帝亲临孔子故乡进行视察。这一举动意义重大,他亲自题写了“万世师表”的匾额。这块匾额彰显了康熙对孔子的深深敬意。他将孔子视为天下师者的楷模,这种官方的推崇无疑进一步稳固了孔子及其思想在当时的极高地位。对于民众而言,这更是一种文化指引,引导人们更加尊崇以孔子为代表的儒家文化。同时,这也推动了各地对孔子文化地的重视与维护,例如大量文庙的修建。

御制宣圣孔子赞的传播

康熙二十五年,康熙帝巡省东国并谒祀阙里之后,亲自撰写了宣圣孔子赞,此文遂成为曲阜孔庙的碑文,并流传至全国各地文庙。这篇御制赞文在儒家文化的传播上发挥了巨大作用。各地文庙都以获得此赞文为荣。在建设或重建、扩建过程中,它们都将此赞文刻制为碑刻之一。如此一来,康熙帝对孔子的尊崇通过这些文庙,得以传递至全国各地,让更多的人感受到了康熙帝的儒家文化理念和对孔子的敬重。

《颜渊、曾参、子思、孟轲赞》文解读

康熙二十八年的“颜渊、曾参、子思、孟轲赞”一文,内涵丰富。文中从多个角度阐述了颜渊等人的高尚品质,以及他们在儒家思想传承中的重要作用。比如文中提到“用行舍藏是王佐之器”等观点。这些赞文,既是对孔门弟子的尊敬,也是对儒家思想中君子品行、道德标准的总结。它们有助于将儒家倡导的优秀品德传播得更广。这些赞文不仅丰富了当时的儒家文化,还激励了众多学子以颜渊等人为榜样,追求儒家的高尚品德。

御制碑的镌刻过程

御制《宣圣孔子赞》碑与《四子赞碑》的雕刻流程颇为繁复,它映射出那个时代的官方运作机制。通过查阅王士禛的《居易录谈》,我们可以详细了解这一过程。从国子监祭酒等人的职责,到翰林院的加入,再到工部负责实地考察,以及最终建立碑亭、磨石雕刻等环节,这一系列工作展现了官方对这一文化项目的重视。众多部门通力合作,共同完成了这一承载康熙对孔子崇敬之情的碑刻工程。这一过程不仅耗费了大量人力物力,同时也反映出儒家文化在官方体系中的显著地位。

文章行至此处,我想请教各位一个问题:康熙对孔子所表现出的尊崇,对于儒家文化的延续和进步,究竟产生了怎样的影响?期待大家的评论与交流碑体匾额大全,同时也诚挚地邀请您为这篇文章点赞和转发。

相关内容:地址:云南昆明市盘龙区九龙湾村186号电话:150 8700 7976传真:

手机:150 8700 7976邮箱:kf@r0s.cn

Copyright © 2012-2022 云南昆明儒虎牌匾制作厂 版权所有 Powered by EyouCms备案号:滇ICP备16003948号